مضى وقت طويل مذ كتبتُ آخرَ رسالةٍ بخطّ يدي. كانت رسالةً غراميّة "غبيّة،" فيها اعترافٌ بالحبّ. أذكر أنّني رسمتُ، أسفلَ الورقة، قلبًا صغيرًا مُحاطًا بالأزهار، ووضعتُ تحته اسمي بأحرفٍ إنكليزيّة. كنتُ مُراهقةً لم أتجاوز الرابعةَ عشرة، وأقصى أمانيَّ أن أحظى بردٍّ بسيطٍ أو ابتسامةٍ عابرة. لكنّ ما حصل هو أنّني وجدتُ، بعد ساعةٍ من الزمن، رسالتي مُمزّقةً إلى قطعٍ صغيرةٍ متناثرةٍ أمام باب بيتنا كندفِ الثلج. جمعتُ القطع، وقلبي ينزفُ من الألم، ثمّ ألصقتُها من جديد، لاكتشفَ أنّ هناك قطعةً مفقودةً في نهاية تلك العبارة تحمل أهمَّ ما جاء فيها:

"... انتظرتُ كثيرًا قبل أن أتجرّأ اليوم على قول كلمة (...) التي تحرقُني كالجمر."

خبّأتُ الرسالة بين صفحاتِ كتابٍ أحبُّه، وبقيتْ هناك حتّى نسيتُها، وضاع الكتاب.

هذا قبل حوالي خمسة عشر عامًا، عشتُ فيها أكثرَ من تجربة حبّ. لكنّني كنتُ دائمًا أشعر أنّ هناك شيئًا ناقصًا في علاقاتي العاطفيّة.

***

توفّي والدي قبل شهر ونصف الشهر. وفي أحد أدراجِ مكتبهِ، وجدتُ كميّةً كبيرةً من الرسائل مقسّمةً إلى مجموعات؛ كلٌّ منها مضمومٌ بخيطٍ من القنّب. بعضُها مهترئ، وبعضُها الآخر لا يزال على حاله كأنّها كُتبتْ في الأمس. اخترتُ أكثرَ المجموعات اهتراءً، وبدأتُ بقراءتها. كانت رسائلَ من أصدقائه، فيها الكثيرُ من الشجن والعواطف والقصص المضحكة. اكتشفتُ أنّ لأبي أصدقاءَ من مرحلة الشباب لم أسمعْ بهم من قبل؛ يبدو أنّ الحياة فرّقتهم، ولم يبق منهم سوى كلماتهم المحبوسة داخل هذا الدرج.

أعادتني هذه الرسائل إلى مراهقتي، وإلى ذكرى ذلك الجرح اللئيم، وتملّكني شعورٌ قويٌّ: هناك ما ينتظرني بين هذه الأوراق!

لا أعلمُ إنْ كان اشتياقي لأبي هو السبب. صنعتُ كوبًا كبيرًا من القهوة، وأشعلتُ سيجارتي، ثمّ أغلقتُ الستائر، وجلستُ إلى مكتب أبي الخشبيّ القديم، بعد أن شغّلتُ موسيقى الفصول الأربعة لـفيفالدي، مع خيار "تكرار دائم."

***

يقول محمود(1) في رسالةٍ مصفرّة الأوراق:

"... انتقلتُ للدراسة في جامعة ليون، وهناك تعرّفتُ إلى فتاة اسمُها ليل. لا يمكنكَ، يا ظافر، أن تقارن الفتياتِ الفرنسيّات بالسوريّات. لا أعني تفضيلَ الفرنسيّات بالمطلق؛ فلكلٍّ منهنّ ميزات. ولكنْ، في المحصّلة، تميل الكفّةُ، بالنسبة إلى شابّ مثلي عاش جوعًا جنسيًّا، لصالح الفرنسيّات. تشاركني ليل شقّتي الصغيرة. نتقاسم الإيجار، ونمارس الجنس كالمخبولين. بالمناسبة: أما زلتم تمارسون العادةَ السرّيّة أمام صور الممثّلات؟ أُشفقُ على حال شبابنا والله. أتذكّر تلك الليلة التي ذهبتُ فيها معكَ للقاء حبيبتكَ (ماذا كان اسمها؟). كم حسدتكَ حينها لأنّكَ ضَمَمْتَها إلى صدركَ وقبّلتَ جبينَها. وأذْكرُ كلامَك الذي أراه اليوم مدعاةً للرثاء: "لا أريد منها أكثرَ من هذا يا محمود." هل تعلم؟ يبدو أنّ آلة الزمن هي الطائرة، وليست شيئًا آخر؛ فعند سفري، وخلال ساعات، شعرتُ أنّني انتقلتُ إلى المستقبل عشرات الأعوام. لا علاقة لما أقوله لك الآن بالحريّة الجنسيّة والفتيات؛ فهذا تفصيل تافهٌ أمام ما تعيشه هنا وتراه. صحيح أنّ لكلّ مجتمع مشاكلَه، لكنْ صدّقْني أنّ مشاكلهم بالنسبة إلينا تُعتبر ترفًا ..."

كان في الرسالة الكثيرُ من التفاصيل حول الحياة في أوروبا، والكثير من المقارنات، والكثير من التمنيّات، لتنتهي برجاء:

"... صديقي ظافر، أرجوكَ اتركْ كلَّ شي وتعال أكملْ دراستكَ هنا. فكّرْ بالأمر جديًّا، حتّى من باب الوطنيّة. أعتقد أنّنا نستطيع أن نخدم بلادَنا هذه الأيّام أكثر حين نسافر لنعمل أو ندرس. أنا في انتظار ردّك. تستطيع الاعتماد عليّ."

كان تاريخ الرسالة شباط 1969. ولفت انتباهي أنّ كلّ الرسائل كانت موزّعة زمنيًّا بين عامَيْ 1969 و1979.

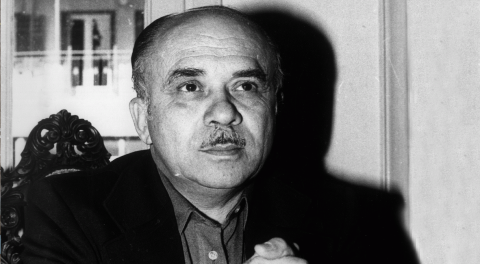

لم يسافر أبي إلى أيّ مكان. وتابع دراستَه في جامعة حلب، إلى أن تخرّج من كليّة الحقوق. ثمّ فتح مكتبًا خاصًّا له في مدينته، اللاذقيّة. وتابع حياتَه مدافعًا عن حقوق النّاس، ومقاتلًا من أجل الفقراء والمظلومين. وهو ما جعله يصطدم ببعض الأشرار، ويتعرّض للتهديد، ويدفع ثمن ذلك الشيء الكثيرَ. كنتُ أشعر بالفخر حين يتكلّم الناسُ عنه أمامي، ويصفونه بالرجل "الشهم" أو "الأمين" أو "المخلص،" وغيرها من الصفات النبيلة. صحيحٌ أنّنا نُعتبر عائلةً فقيرةً قياسًا بأوضاع معظم زملائه في المهنة، لكنّ هاماتنا كانت مرفوعةً ورؤوسَنا تعانق السماء.

***

اُثناء انهماكي في القراءة، دخلتْ أمّي الغرفةَ عدّة مرّات، وشاركتني بعضَ ذكرياتها. الغريب أنّها لم تتذكّر أيًّا من أصحاب الرسائل! كنتُ مستمتعةً بالاطّلاع على هذا الجزء الخفيّ من حياة والدي، وكم تمنّيتُ قراءةَ ردوده عليهم. حتّى إنّني، في لحظة شرود، فكّرتُ في البحث عن هؤلاء الناس واسترداد رسائله منهم، أو على الأقلّ تصويرها والاحتفاظ بها.

أعجبتني الفكرةُ موضوعًا لفيلم، وأخذتُ أضع السيناريو في ذهني، وأتخيّل المشاهد. حتّى إنّني وزّعتُ الأدوارَ على الممثّلين السوريين: اخترتُ تيْم حسن لدور محمود، وبسّام كوسا لدور والدي ظافر. أمّا أنا، فقرّرتُ أن تأخذ دوري الفنّانةُ دانا مارديني. وفي دور حبيبي ــــ لا بدّ أن يكون لي حبيبٌ في الفيلم ــــ حرتُ بين الفنّانيْن لجين إسماعيل ومجد فضّة. ثمّ فكرتُ: لماذا لا أحبُّهما معًا؟ لكنّني تراجعتُ عن الفكرة فورًا؛ فمثلُ هذا التفصيل سيدمّر الفيلمَ اجتماعيًّا. ووجدتُ أنّه من الأنسب أن يُحبّاني كلاهما، ويتنافسا على قلبي؛ فهذا ورادٌ في الحياة الواقعيّة ولا مشكلة فيه. ثمّ اخترتُ الفنّانة سامية الجزائري لتؤدّي دور والدتي. وعلى إيقاع موسيقى فيفالدي المستمرّة، أخذتُ أرتّب المشاهدَ في ذهني، وأعيشها في خيالي كأنّني أشاهدُ فيلمًا بحقّ.

عندما أخبرتُ أمّي بالفكرة ضحكتْ من قلبها وقالت: "أحبّ سامية الجزائري، لكنْ أليس من الممكن أن تأخذ دوري سلمى المصري؟" فوافقتُ على الفور، وأسندتُ دورَ أمّي إلى السيّدة سلمى المصري.

***

كانت في يدي رسالةٌ من صديقٍ آخر يُدعى يوسف. طلبتْ والدتي أنْ أقرأ لها محتواها. تمهّلتُ قليلًا، وتفحّصتُ سطورَها بحثًا عن أيّ شيءٍ مُحرج ــــ فرسائلُ الشباب لا تخلو من أمورٍ كهذه. وكان هناك فعلًا ما أخشاه؛ فالسيّد يوسف استفاض في وصف علاقته بإحدى السيّدات التي تكبره سنًّا: سيّدة جزائريّة ــــ وصفها بالفاتنة ــــ جاءت إلى حلب مع فريقٍ فرنسيّ لدراسة الآثار. تعرّف إليها مصادفةً حين كانت في زيارة إلى المتحف الوطنيّ هناك، وتطوّرتْ علاقتهما خلال فترة قصيرة. يقول يوسف:

"... لن تصدّق يا ظافر ما حصل. لقد تحوّلتُ إلى شخص آخر. لا أعلم ماذا فعلتْ بي هذه المرأة. هل تذكر كم قلتُ لكَ إنّني كرهتُ العيش في حلب وأريد الخروج منها بأيّة طريقة؟ الآن، أصبحتْ حلب هي الجنّة. لا أريد مغادرتَها. أريد أن أبقى برفقة سيبا.(2) هل سمعتَ بهذا الاسم من قبل؟ أريد أن أبقى في غرفتها، لا بل في سريرها، لا بل في حضنها طوال الوقت. أتخيّلك تضحك. من حقّك أن تضحك؛ فيوسف الذي كان يخجل من النظر إلى أخته صار يتغزّل بالنساء هكذا. ظافر، لقد اكتشفتُ مع هذه المرأة المعنى الحقيقيّ للحبّ، ومعنى أن تكون إنسانًا. إنّها تكبرني (ولن أقول لكَ بكم من السنين كي لا يُغمى عليك)، وهذا لا يزعجني. أتتخيّل ماذا سيحصل لو قرأ أبي هذا الكلام؟ لا بدّ من أن يقع أرضًا ويفارق الحياة. ظافر، لا أعرف ماذا سأفعل عندما تسافر سيبا. أشعر بالاختناق منذ الآن..."

كانت أمّي تنتظر أن أبدأ القراءة. قرّرتُ تجاوزَ هذا المقطع، واخترتُ أنْ أقرأ لها مقطعًا آخر يتحدّث فيه عن مشكلته في السكن:

"... صحيح أنّ غرفتي تطلّ على قلعة حلب، لكنّ هذا لا يكفي. فالجدران متهالكة، والأرضيّة متشقّقة، وأسمع صوتَ الفئران طوال الليل. جاري، صاحبُ الغرفة، الحاجّ فؤاد، يوقظني يوميًّا عند الفجر من أجل الصلاة. ها أنت تضحك من جديد. نعم هذا ما يحصل. فأستيقظ وأصلّي معه. لا يمكنني أن لا أفعل ذلك، وإلّا طردني. أشعر أنّني الوحيد الذي يصلّي في حلب. لا أملك ما يكفي من النقود كي أبحث عن غرفةٍ أخرى؛ فهذه الغرفة إيجارُها رمزيّ. وهي إنقاذٌ حقيقيّ بالنسبة إلى طالبٍ مثلي. مصاريف الجامعة كبيرة، وإنْ كانت صلاةُ الفجر هي الضريبة فأهلًا بها. ثمّ، مَن يعلم، ربّما أدخل الجنّة بسبب هذه الصلاة، وأترككَ وباقي الرفاق تذهبون إلى جهنّم وبئسَ المصير. بالطبع سأشتاق إليكم، لكنْ، كما تعرف، الحياة مصالح أيضًا..."

للمرّة الثانية تضحك أمّي من قلبها وتُضحكني معها، فأتابع قراءةَ الرسالة التي يشرح فيها يوسف مشاكلَه كطالب جامعيّ، وصعوبةَ أن يعيش المرءُ في مدينة أخرى بعيدًا عن أهله وأصدقائه. ثمّ يدخل في حديث عن السياسة، والنشاط الحزبيّ في الجامعة، وعن الإخوان المسلمين وتمدّدهم في المجتمع الحلبيّ المنفتح عمومًا، ويشرح دورَ الإخوان المسلمين المتعاظم في مصر، وكيف يؤثّر ذلك، حسب رأيه، في نشاطهم هنا في سوريا.

***

رنّ جوّالي فجأةً، وكان صديقي على الخطّ. فخرجتْ والدتي من الغرفة وهي تغمزني ضاحكةً على طريقة الأمّهات.

ــــ مرحبًا يا حلوة.

ــــ أهلًا يا حلو.

ــــ شو عم تعملي؟

ــــ عم فتّش في الماضي.

ــــ إمممم... وشو طلع معك؟

ــــ اسم على مسمّى.

ــــ ما بدك ترجعي ع الحاضر؟

ــــ حسب المغريات.

ــــ فنجان كابتشينو، بيكفّي؟

ــــ اعتبرني رجعت.

ثمّ اتّفقنا على أن نلتقي في المقهى مساءً مع بقيّة الأصدقاء. لا أعلم كيف أصف علاقتي به: فهو صديقي الذي أرتاح معه، لكنّ اندفاعَه العاطفيّ نحوي يُربكني؛ فأنا لا أشعر بأيّ نوعٍ من الانجذاب نحوه. لا يثيرني في شيء: نتكلّم، نضحك، نتبادل الأسرار، ندخّن، ولا شيء غير هذا. فكّرتُ: ما أحوجني إلى نصيحةٍ من شخص خبير! وتذكّرتُ أبي.

كان أبي يجالسني ساعات. لم يكن يسدي إليّ النصائحَ بشكل مباشر، بل يكتفي بمناقشتي والاطّلاعِ على وجهة نظري، ومن ثمّ يَعرض وجهةَ نظره بأسلوب بسيط. كان حاضرًا معي في كلّ تعثّرٍ عاطفيّ عشتُه، في حين كنتُ أظنّني أعيش هذا الجانبَ من حياتي في الخفاء. يا إلهي! لقد كان يراقبني عن كثب. يراقب سلوكي وعلاقاتي وصداقاتي. وإلّا، فلماذا كان حاضرًا دائمًا في كلّ مشكلة عاطفيّة أعيشها؟ وكيف حفرَ في ذهني أنّ هناك دائمًا مَن سيُسندني لو احتجتُ إلى ذلك؟

أذكر جيّدًا دعمه الكبير لي. أذكر توجيهاته الأبويّة الرقيقة. أذكره وهو يحكي لي عن خيباته العاطفيّة عندما كان في مثل سنّي، وكيف أنقذه إيمانُه بالحبّ من الغوص في أوهامه ومخاوفه، وكيف ساعدتْه الفنونُ عمومًا، وقراءةُ الأدب من شعر ورواية وقصّة، في التعرّف إلى الحبّ بشكل أعمق. أفهم الآن بوضوح أكبر دورَه في ملء الفراغ الذي كنتُ أعانيه، وأهميّةَ الدعم الذي كان يحيطني به طوال الوقت. الأنّني ابنته الوحيدة؟! كنتُ أشعر أنّني أمشي بخفّة على سطح الماء، ولم يخطر في بالي أنّ هناك مَن يضع يديه تحت قدميّ في كلّ خطوة، ويدفعني إلى أعلى بأداءٍ ينسجم مع خطواتي. لم أنتبه إلى هذا إلّا حين فقدتُه.

***

عدتُ إلى الرسائل، وانتبهتُ إلى أنّني لم أرَ أيّة رسالة من امرأة: أيُعقل أنّ أبي لم يراسل امرأةً قطّ؟ بحثتُ في المجموعات الأخرى، لكنّها كانت خالية من أيّ أثر. عدتُ ثانية إلى الرسائل القديمة، ووجدتُ واحدةً من شخصٍ يدعى سحبان. كانت لغتُها مختلفة، وفيها الكثيرُ من الأنوثة. أيُعقل أنّ سحبان اسم حركيّ لامرأة؟

كان تاريخ الرسالة 1967 (كانت الرسالة الوحيدة التي شذّت عن القاعدة). وبحسب معلوماتي، لم يكن والداي قد التقيا بعد في ذلك التاريخ. من "هذه" السحبان إذًا؟

شعرتُ أنّني على وشك اكتشاف سرٍّ خطير. حاولتُ التأكّد من هواجسي، فوجدتُ الفقرة التالية المثيرة للريبة:

"... لا يمكنني ربطُ مستقبلي بالمجهول. يجب أن أستقلّ ماديًّا كي أخطو أولى خطواتي بثقةٍ بعيدًا عن محيطي. أتذْكر حديثنا الأخير حين قلتَ لي: في النهاية الحبّ ينتصر؟ أنا أخوض الآن هذه المعركة وسأنتصر..."

كنت أقرأ بقيّة الرسالة حين دخلتْ أمّي من جديد حاملةً لي فنجانًا كبيرًا من الشاي. وبعد دردشة قصيرة سألتها:

ــــ هل تعرفين أحدًا من أصدقاء بابا يُدعى سحبان؟

ــــ ومن أين تعرفين أنتِ سحبان؟

قالت بارتباك.

ــــ من هنا.

وعرضتُ عليها الرسالة.

هذه المرّة، وحاولتْ أنْ تخطفَ الرسالةَ من يدي. إلّا أنّني سحبتُها بعيدًا. حصلتْ بيننا مناوشات، تخلّلها الكثيرُ من الضحك الطفوليّ والكلام العفوي،ّ لينتهي كلُّ ذلك بأن ضممتُها إلى صدري وبكينا معًا. يبدو أنّ كلًّا منّا كانت بحاجةٍ إلى العناق والبكاء. واتّضح أنّ معلوماتي لم تكن دقيقةً؛ فوالدايَ كانا على تواصل قبل ثلاث سنوات من ارتباطهما. وبعد عدّة مناورات اعترفتْ لي بأنّها هي السيّد سحبان، وقد كتبتْ هذه الرسالةَ إلى والدي في بداية تعارفهما. كانت قد اتّفقتْ معه على استخدام هذا الاسم الحركيّ خوفًا من وقوع الرسائل في أيدٍ غريبة. أضحكتني الفكرةُ كثيرًا، ووجدتُ أنّ هناك مبالغةً في الخوف، لكنّها أصرّتْ على أنّ لهذا ما يبرّره في ذلك الزمن. وعندما سألتُها إنْ كانت هناك رسائلُ غير هذه، اعترفتْ باثنتين لم أجدهما مع أنّني بحثتُ كثيرًا عنهما. وهكذا حُلّ لغزُ السيد سحبان بأسرع ممّا توقعتُ. ورجعتُ إلى أكوام الرسائل من جديد.

***

عاد الشعور الغريب يتملّكني: هناك ما ينتظرني بين هذه الأوراق. فما هو؟

قرأتُ رسائل من ميشيل قزاز، وفايز أبو شاشة، ومصطفى الغاوي. أسماء لا تعني لي شيئًا، ولا تحمل سوى الذكريات الغريبة عنّي. السيّد ميشيل يدعو والدي من مصر ــــ حيث كان يَدرس ليصبح قبطانًا ــــ إلى الانضمام إلى الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ. السيّد فايز يخصّص رسالةً كاملة ليروي لأبي النكات الدارجة في ذلك الزمن:

"مرّة كان فيه شَب عم يغازل حبيبتو، فقال لها: أنا بشوف الدنيا كلّها بعينيكي. سمعو ختيار مسكين عم يحكي هيك، راح قلّو: الله يرضى عليك مضيِّع جحشتي بلكي بتشفلي وِينها (...). مرّة واحد جربان، تزوّج وحدة جربانة، إجاهم ولد سمّوه جرابات (...). واحد كسول راح عند الحلّاق. جلس ع الكرسي منزّل راسو. سألو الحلّاق: دقن ولّا شعر؟ قال الكسول: دقن. قلّو الحلاق: ارفع راسك. قال الكسول: طيّب، شعر (...)"

أمّا السيّد مصطفى الغاوي، فقد كان رجلًا رصينًا. وكانت رسائله أشبهَ بالبيانات الحزبيّة أو المقالات السياسيّة:

"أخي وصديقي ظافر، أؤمن أنّ دمج الطلائع الثوريّة العسكريّة والمدنيّة دمجًا عضويًّا هو أفضل وسيلة لخلق تفاعل إيديولوجيّ بينهما. وهكذا نصهر الجيش والشعب في مصير ثوريّ مشترك..."

هكذا كانت كلّ رسالة تحملني إلى عالم مختلف بحسب اهتمامات صاحبها، وثقافته، وميوله. شعرتُ أنّني كنتُ في رحلةٍ تعرّفتُ فيها إلى أناسٍ كثر. أحببتُ والدي الشابّ، وتحلُّقَ الناس حوله. كانت هذه الأفكار تدور في رأسي عندما فتحتُ الدرجَ السفليّ من المكتب ورأيتُ ساعة يده: كانت تعطي الوقت الصحيح. لا أعلم لماذا أبكاني هذا الأمر. وباللاشعور وجدتُني أكلّمه: "حبيبي يا بابا."

هربتُ إلى درجٍ آخر، ما إنْ فتحتُه حتّى فاحتْ رائحةُ الأولد سبايس، عطرِ ما بعد الحلاقة الذي كان يجتاح فضاءَ بيتنا صباح كلّ يوم، على مدى سنوات حياتي كلّها. لم أستطع الاستمرار، فاستلقيتُ فوق الكنبة الطويلة حيث كان يرتاح.

شردتُ بعيدًا إلى سنوات طفولتي ومراهقتي، حين كنتُ أتسلّلُ إلى هذه الغرفة وأختبئ تحت المكتب، أو خلف هذه الكنبة، لأنفرد بنفسي وأكتشفَ جسدي وخفاياه. في هذا المكان فقط كنتُ أشعر بالأمان. هنا اكتشفتُ أنّني أنثى. هنا انتبهتُ إلى تكوّر نهدَيّ الصغيريْن. هنا تعرّيتُ للمرّة الأولى بقصد المتعة. هنا رأيتُ أولى نقاط الدم فوق ثيابي الداخليّة التحتيّة. وهنا قرأتُ أوّل روايةٍ لي. هنا قبّلتُ صورة ممثّلي المفضّل. في هذه الغرفة كتبتُ رسالتي الغراميّة "الغبيّة" مستخدمةً قلمَ أبي الـ"باركر." هنا بكيتُ حين جمعتُ قصاصاتها. وها أنا اليوم، هنا، أغوصُ في بحرٍ من الحنين، محاولةً جمعَ قصاصات روحي كي أبدأ من جديد.

***

كانت الساعة تشير إلى السابعة مساءً حين رنّ جوّالي وأخرجني من شرودي. كان الأصدقاء يسألون لماذا تأخّرتُ، فقلت: "أنا في الطريق." أوقفتُ الموسيقى، وقمتُ لأرتّب الفوضى التي تسبّبتُ بها. بعد أن جمعتُ الرسائل في مجموعاتٍ كما كانت، وقبل أن أعيدَها إلى مكانها، لاحظتُ في أسفل الدرج دفترًا سميكًا بغلافٍ خمريّ. دفعني فضولي إلى أن أتصفّحَه سريعًا. وهناك، بين أوراقه، وجدتُ ما كان ينتظرني. لم أصدّق عينيّ حين رأيتُها: رسالتي الغراميّة "الغبيّة." يبدو أنّها وقعت بين يديْ أبي وحفظها هنا. شعرتُ أنّ قلبي سيتوقّف. كانت روحي المتشظّية تتخايل أمامي؛ تحجبها دموعي التي انفجرتْ بغزارة وأنا أقرأ كلماتي الطفوليّة البريئة، لأجد أنّ أبي الرائع قام بترميم الرسالة، فألصقَ قصاصةً ورقيّةً تناسبُ الفراغَ الذي كان، وكتب عليها بخطّ يده الأنيق: "أحبُّكَ" ـ ـ الكلمة المفقودة من النصّ الأصليّ.

اللاذقيّة

(1) الأسماء الواردة في القصّة من خيال الكاتب، وأي تشابه مع الواقع هو محض مصادفة.

(2) نوع من الأشجار العملاقة الوارفة الظلال.