مواليد دمشق . 1971. تخرّج من كليّة الهندسة الميكانيكيّة عام 1996 - اختصاص تصميم وإنتاج. مقيم في دمشق.

لم أكن يومًا كاتبًا، وأجزمُ أنّني لن أكون كذلك يومًا. لكنّني لم أستطع أن أقاومَ مغامرةَ الكتابة في الآداب العريقة، وشرفَ الكتابة في هذه المجلّة التي اتّسعتْ صفحاتُها لخيرةِ أدباءِ الوطن العربيّ وشعرائه ومثقّفيه، وما انفكّتْ تحمل حتّى يومِنا هذا همَّ فلسطين، حتى كتب عنها حكيمُ الثورة الفلسطينيّة، الدكتور جورج حبش، ذاتَ يومٍ الكلماتِ الآتية: "لقد كانت الآداب، وما زالت، في قلبِ المشهدِ الثقافيّ، تواكب فعلَ الانتفاضة الفلسطينيّة والمقاومة، إلى جانب المناضلين الشرفاء..."(1)

وإلى مغامرة الكتابة وشرفها تضاف، اليومَ، المتعةُ والمسؤوليّةُ لكوني سأكتبُ عن عنوانٍ كبيرٍ، هو "الحكيمُ والعائلة." وأشعر بمشقّةِ المسؤوليّة عندما أتخيّل أنّ ما سأكتبُه في الآداب سيكون أمام أنظار الآلاف من محبّي الحكيم ورفاقِه وأنصارِه في الوطن العربيّ والعالم. وتتراءى أمامي صعوبةُ اقتطافِ لحظاتٍ ممتعةٍ قضيناها ــــ كعائلة ــــ بصحبة الحكيم على فتراتٍ متقطّعةٍ سمح فيها وقتُه المشغولُ دائمًا بهمّ الوطن والتحرير.

***

عربٌ كثيرون ممّن عاشوا بعد الحرب العالميّة الثانية في المنطقة العربيّة كانت لهم، بطريقةٍ أو بأخرى، علاقةٌ بالعمل السياسيّ أو العسكريّ؛ فقد كانت تلك مرحلةَ تحرّرٍ وطنيّ، طاولت الدولَ العربيّةَ من المحيط إلى الخليج، وترافقتْ مع بروز الوعي القوميّ ومنظِّريه، أمثال قسطنطين زريق وساطع الحصري. في تلك المرحلة قاومت الجماهيرُ العربيّةُ محاولاتِ القوى الاستعماريّة إبقاءَ سيطرتها على دولنا عبر الانتداب (سورية ولبنان )، أو الاحتلال المباشر (الجزائر،...)، أو إعادةِ رسم حدودها وتقسيمِها لتصبحَ ما هي عليه اليوم.

عند اجتياح العصابات الصهيونية لمدينة اللد، كان الحكيمُ في المشفى يعالج الجرحى الفلسطينيين، المدنيين، والمقاتلين دفاعًا عن المدينة. فجاء مَن يستدعيه فورًا لأنّ أختَه الكبرى، فوتين (جدّتي، أمَّ أبي)، قد انتقلتْ إلى رحمته تعالى. كان والدي إبراهيم يومَها طفلًا لا يتجاوز السنواتِ العشرَ، فغادر البلدةَ مع والده (جدّي)، و"الحكيم" (خالِ والدي)، وعمِّه، وإخوتِه (لأبي أخٌ واحدٌ وخمسُ أخواتٍ، وافت إحداهّن المنيّةُ، وهي ابنةُ أختِ جورج حبش، التي لم تتجاوز الأربعين يومًا، لعدم وجود مَن يُرضعُها، وبسبب ظروف السير والتهجير الصعبة) وأولاد عمّه؛ أقول إنّهم غادروا جميعُهم اللدّ إلى بيرزيت، ليستقرّوا بعدها بفترةٍ وجيزةٍ في مأدبا (الأردن)، قبل أن يغادرَهم جورج حبش ليُكملَ تعليمَه في الجامعة الأميركيّة في بيروت (كان طالبًا في السنة الخامسة حينها).

بعد أن عاد الحكيم إلى الأردن وافتتح عيادتَه، بمعيّة الدكتور وديع حدّاد، ابتدأتْ رفقةُ أبي للحكيم بشكلٍ دائم؛ رفقةٌ امتزجتْ فيها العلاقةُ الأبويّةُ (أبي إبراهيم يَصغر الحكيمَ بـ 13 عامًا) بالعلاقة النضاليّة، واستمرّت حتّى وفاة الحكيم في عمّان. واليوم، إذ أكتب في ذكرى غياب الحكيم التاسعة، لا أستطيع أن أنسى وجهَ والدي يومَ الجنازة وتجهُّمَه تجهّمًا لا مثيلَ له. وحين رحتُ أنقلُ إليه ما تناقلتْه وكالاتُ الأنباء والمحطّات التلفزيونيّة عن رحيل الحكيم، وما قاله فلان عنه وكيف رثاه علّان، قاطعني:

"ما الفائدة يا خالد؟ حتى لو تحدّثتْ عنه الوكالاتُ والمحطّاتُ سنةً متواصلةً، ورثاه كلُّ زعماء العالم، فلقد خسرنا خبرةً ودماغًا وإنسانًا لا يعوَّض. لقد تعب الحكيمُ على نفسه، وتعبتْ عليه حركةُ القوميين العرب والجماهيرُ أكثر من ثمانين عامًا. وهذا العمل المتراكم، وهذه الخبرة، لا يمكن تعويضُهما. كلّ هادا يللي شايفه وسامعه يا خالد لا يعوِّض خسارتنا."

***

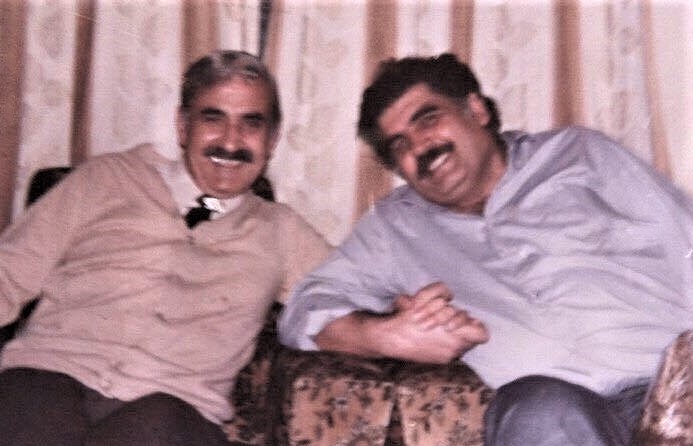

من والدتي، نوال ضاحي، عرفتُ أنّ مَن عرّفها إلى أبي إبراهيم هو الحكيم. فقد كان أخواها، جهاد وجودت، من رفاق الحكيم في تأسيس "كتائب الفداء العربيّ" أوّلًا، و"حركة القوميين العرب" ثانيًا. ومن والدتي عرفتُ أنّها تعرّفتْ إلى والدي في بيت الحكيم: فقد ارتأى أخوها جهاد أن ينظّمَها في "الحركة،" فعرّفها إلى الحكيم، الذي طلب ــــ بدوره ــــ من ابن أخته إبراهيم تنظيمَها والإشرافَ عليها، وعلى مجموعةٍ من الفتيات الأخريات. وفي يوم زفاف أبي وأمّي في العام 1964 (الصورة أدناه)، وقف الحكيم إشبينًا لهما في حمّانا (لبنان)، بحضور كلّ من: الدكتور وديع حداد، وأبي ماهر اليماني، وبلال الحسن، والحكم دروزة، ومحمد اليماني، وخالد أبو عيشة (الصورة إلى اليسار، أوّل شهيد للثورة الفلسطينيّة، وهو مَن سمّاني أبي باسمه وفاءً لذكراه)، وجهاد ضاحي، وعدد من رفاقهم. والجدير ذكرُه أنّ أبي والحكيم كانا يومها يحملان اسميْن مستعاريْن (ابراهيم بطرس وأحمد فؤاد على التوالي)، وجوازَيْ سفر مصرييْن؛ فهما هاربان، من سوريا إلى مصر، بعد انفصال البلدين، لكونهما من القوميين العرب. وفي مصر قدّمَ الرئيسُ جمال عبد الناصر إليهما، وإلى مجموعة من رفاقهما، جوازاتِ سفرٍ مصريّةً لتسهيل تنقّلهم.

وهو مَن سمّاني أبي باسمه وفاءً لذكراه)، وجهاد ضاحي، وعدد من رفاقهم. والجدير ذكرُه أنّ أبي والحكيم كانا يومها يحملان اسميْن مستعاريْن (ابراهيم بطرس وأحمد فؤاد على التوالي)، وجوازَيْ سفر مصرييْن؛ فهما هاربان، من سوريا إلى مصر، بعد انفصال البلدين، لكونهما من القوميين العرب. وفي مصر قدّمَ الرئيسُ جمال عبد الناصر إليهما، وإلى مجموعة من رفاقهما، جوازاتِ سفرٍ مصريّةً لتسهيل تنقّلهم.

كما عرفتُ من أمّي أنّه كان لها دورٌ في تهريب الحكيم من "سجن الشيخ حسن" في شارع الأمين في دمشق؛ فقد كانت، بحكم زياراتها المتكرِّرة إلى الحكيم في سجنه، هي "الرسولَ" بينه وبين الشهيد وديع حدّاد، الذي خطّط ونفّذ عمليّةَ تهريبه من السجن عندما اعتقله عبد الكريم الجندي في سورية.

***

بعد خروج الحكيم من معارك بيروت سنة 1982، وهي المعاركُ التي عاشها مع زوجته هيلدا وابنتِه لمى بكلّ تفاصيلها (أمّا ابنتُه ميساء فكانت يومها في ألمانيا لدراسة الطبّ)، متنقّلًا بين المقاتلين، شادًّا من أزرهم، طالبًا من العالم، وبشكلٍ علنيّ، أنِ "اسمحوا لنا أن نستشهدَ دفاعًا عن بيروت،" استقرّ في سورية. وبحكم وجودنا هناك، فقد كنّا ننتظر زياراتِه الدوريّةَ إلينا بشوقٍ كبير. وكانت زيارتُه إلينا بعيْد اجتياح بيروت، تحديدًا، بدايةَ وعيي الحقيقيّ به. لم أكن قد تجاوزتُ الحادية عشرة حين جاءنا، يومَها، برفقة مجموعةٍ من رفاقه يتجاوز عددُهم العشرين، لتناول الغذاء. كانت كلُّ الأحاديث تدور حول المعارك والصمود الأسطوريّ لقوى المقاومة الفلسطينيّة واللبنانيّة في وجه الآلة العسكريّة الإسرائيليّة.

وبحكم وجودنا في دمشق فقد كانت الزياراتُ العائليّة للحكيم من طرف أهله المقيمين في الأردن تتمّ في منزلنا (للحكيم أخوات: فوتين التي توفّيت في اللد، وايلين، وآنجيل، ونجاح، وسلوى، وله أخ اسمُه رزق). حين يزورنا الحكيم كان الوقتُ يمضي بسرعة كبيرة، مهما طالت الزيارة. سؤالُه عن أدقّ التفاصيل، وتنبُّهُه إلى كلِّ ما يدور حوله، وذاكرتُه القويّة: كلُّها صفاتٌ لم تكن خافيةً. وكنّا، أفرادَ العائلة، ننتظر نقاشاتِه السياسيّة مع والدي علّنا نفهم أكثر ما يدور هنا وهناك. وأذكر أنّ أختي سألتْه مرةً ماذا سيفعل إذا تحرّرتْ فلسطين، فأجابها: "سأذهب إلى بحرِ يافا لأسبح، وأشربَ البيرة، وأسترخي ساعاتٍ وساعات."

وما زلتُ أذكر أنّ أمّي شَكَتْ له أنّها تقدّمتْ بطلب جواز سفر أردنيّ فرُفِضَ طلبُها لأسبابٍ سياسيّةٍ تتعلّق بوالدي، فأجابها الحكيم: "ارجعي قدّمي مرّة تانية وتالتة ورابعة، وخلّيكِ عم تقدّمي. طالما حقّك، خلّيكِ عم تطالبي فيه، وخلّيهم يرفضوكِ، وارجعي طالبي!"

***

وما كان أسعدَ حظّي عندما طلب الحكيمُ استضافتي يوميْن في منزله في دمشق وأنا لم أتجاوز الثانية عشرة، تطبيقًا لقولٍ طالما ردّده عنّي: "نحنا ألْنا فيك حصّة يا خالد." في ذينك اليومين أخذتُ قسطًا من الدلال لن يغيبَ عن بالي، وأفرحُ به حتى الآن. ولا زلتُ أذكر حادثتيْن من ذلك الزمن: الأولى أنني كنتُ أستيقظ الساعة السابعة صباحًا على النشرة الصباحيّة لإذاعة مونتي كارلو والحكيمُ يستمع إليها (لم تكن هناك فضائيّاتٌ وانترنت ووسائلُ تواصلٍ إخباريّة كالتي نعرفها اليوم)؛ والثانية حين لاحظ الحكيمُ قلّةَ شهيّتي على وجبة الإفطار، فمازحني بلهجته الفلسطينيّة المحبَّبة قائلًا: "كُلْ خالي كُلْ! لو مِش عاملْ نظامْ غذائي أنا كنت ما تركتْ إشِي عالطاولة يِعْتب عليّ!"

***

تسبّبتْ رحلةُ علاج الحكيم في فرنسا، وما رافقها من مشاكلَ، في أزمة كبيرة في منزلنا. كنّا نتسقّط الأخبارَ من وسائل الإعلام القليلة في تلك الأيّام، وننتظر عودةَ والدي لنحصلَ منه على أيّ خبر يطمْئننا. وعندما انتهت الأزمةُ بسلام، التقينا الحكيمَ في منزلنا، مع زوجته هيلدا، التي كانت في تلك الأزمة عنوانًا كبيرًا من عناوين صمود أسْرة الحكيم وتعلّقها بنهجه الثوريّ. وأذكر تمامًا كيف روت لنا تفاصيلَ تلك الرحلة: من لحظةِ نزولِه إلى المطار، مرورًا بلحظة تجمُّع المصوِّرين حوله ومنعِها إيّاهم من التقاط صورٍ له، وانتهاءً بوقوفها في وجه المحقِّقين الفرنسيين مانعةً إيّاهم من استجواب الحكيم أو حتى الاقتراب منه. كان الحكيم يراقبها مبتسمًا وهي تتكلّم، مثنيًا على كلامِها بين الفينة والأخرى، مؤكِّدًا أنّ أحدَ أسباب عودته منتصرًا من فرنسا هو وجودُها إلى جانبه في تلك الأيّام الصعبة.

***

كان للحديث عن الأحفاد طعمٌ خاصٌّ لدى الحكيم. فبمجرّدِ سؤالنا إيّاه عن أولاد ابنتِه "ميساء،" يتغيّر لونُ وجهه، وترقصُ عيناه فرحًا، ويبادرنا بالكلمة التي اعتدناها منه عنهم: "بيجنّنوا." ثمّ يتحدّث عنهم، وعن آخرِ نكاتهم، وعن وضعهم الدراسيّ، وعلاقتِه المميّزة بهم، ومدى سعادته في الأوقات التي يقضيها بصحبتهم. كانت العائلة تعني الكثيرَ الكثيرَ للحكيم؛ فقد التصق بها والتصقتْ به، وناضل معها ومن أجلها، وكان حاضرًا معها في أدقّ التفاصيل، رغم غيابه القسريّ الدائم عن عائلته الصغيرة والكبيرة.

وكان الحكيم عاشقًا للحريّة والفرحِ والحياة. وعندما تجلس معه في جوٍّ أُسَريّ، فإنّك قد لا تتخيّل أنّ هذا الرجل الحنونَ، المحبَّ، المبتسمَ، صاحبَ الصوت الرخيم عندما يدندن أو يرتِّل، هو نفسُه ذلك القائدُ الخطيبُ الفذُّ الذي يقود مسيرةَ الشعب الفلسطينيّ بعزمٍ وصبرٍ وثباتٍ نحو الحريّة والاستقلال.

***

قبل حوالى سنةٍ من وفاته في عمّان، رافقتُه وزوجتَه هيلدا في رحلةٍ من دمشق إلى منزلهما في عمّان، قضينا فيها معظمَ الوقت ونحن نتكلّم في السياسة والتاريخ وتجربةِ الحكيم النضاليّة وآرائه ونظرته إلى مستقبل الصراع والأمّة. ما أستطيع قولَه هو أنّ تفاؤله وإيمانَه بانتصار الجماهير العربيّة والكادحين لا مثيلَ لهما. لقد ملأني الحديثُ معه بالثقة بحتميّة النصر، وكانت تلك بالفعل من أروع ساعات حياتي.

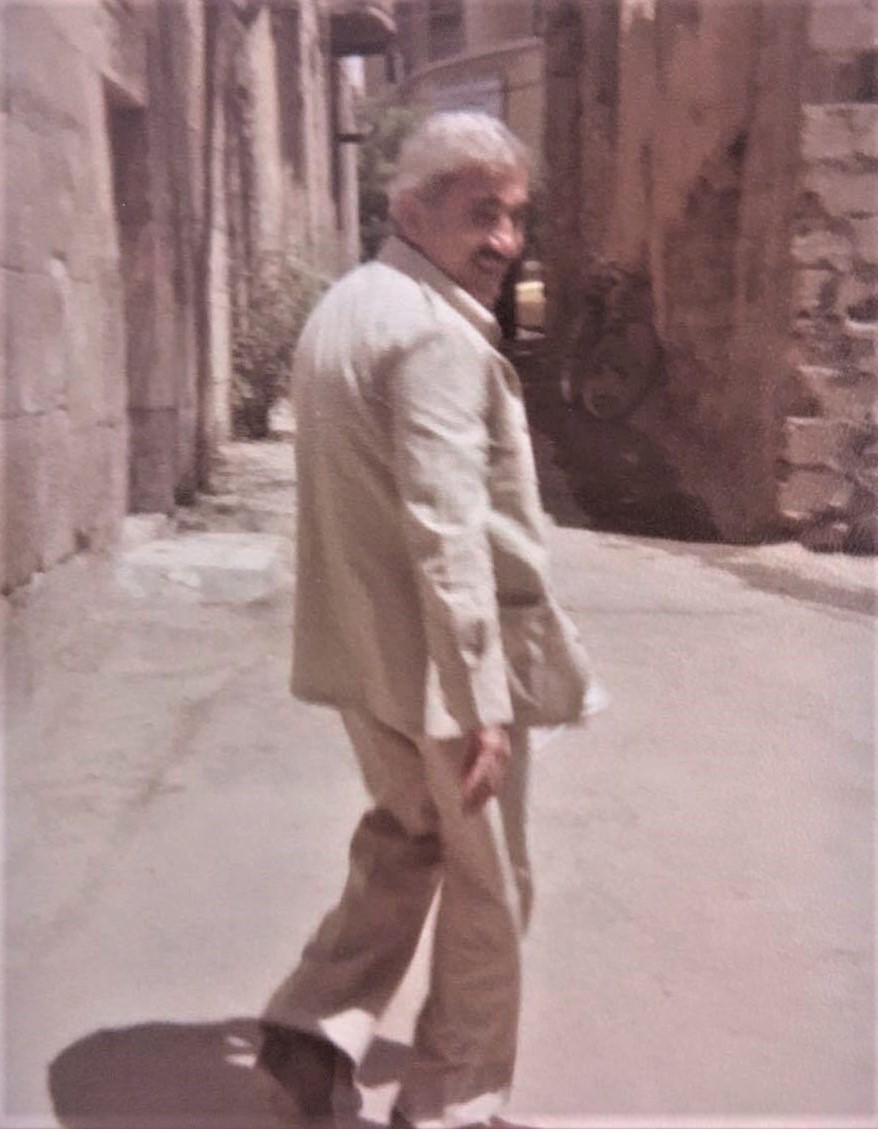

وعندما سرتُ في عمّان خلف جثمانه المحمولِ على الأكتاف، وسمعتُ حناجرَ الشباب تهتف "يا حكيم نمْ وارتاحْ واحنا منكمّل كفاحْ" و"علّمْنا الحكيم وقال: المعامل للعمّال،" تذكّرتُ فورًا يومَ زارني، برفقة والدي وبعضِ رفاقه، في معملي الكائن في ريف دمشق ــــ عربين. دخل الحكيم متّكئًا على عكّازه، وأصرّ على مصافحة العاملين فردًا فردًا، والسؤال عن أحوالهم. ودخلنا بعدها إلى المكتب، ودار الحوارُ حول العمّال وقانون العمل في سورية. وتذكّرتُ كلماتِه عن وجوب التخفيف من الأرباح لصالح زيادة معاشات العمّال ومكافآتهم وتحسينِ أوضاعهم. كما تذكّرتُ، وأنا أسير خلف جثمانه، حديثَه إليّ عن البرجوازيّة الوطنيّة ودورِها في تعزيز صمود الشعب العربيّ في كلّ مكان، إذ قال:

"خالي، لقد اخترتَ طريقًا غيرَ طريقنا. ولكنّني أؤكّد لك أنّك تستطيع، أنتَ وأصدقاؤك من الصناعيّين والتجّار، تخصيصَ ولو مبالغ بسيطة، وبشكلٍ دائم، لدعم صمود شعبنا. إنّ البرجوازيّة الوطنيّة تستطيع أن تلعب دورًا كبيرًا في معركة التحرّر الوطنيّ التي نخوضها حاليًّا. ونحن في حاجةٍ إلى تركيز كلّ الجهود في خدمة القضيّة الفلسطينيّة والقضايا العربيّة."

***

هذا هو القليلُ القليلُ ممّا أذكره عن الحكيم، الذي كان بالنسبة إلينا بمثابة الوالد والقائد والخال والجدّ والعائلة بأسْرها. أن تكون قريبًا إلى شخصٍ عظيمٍ كالحكيم فذلك فخرٌ يرافقكَ، ويعايشكَ، أبدَ العمر. لقد عشنا مع جورج حبش، ومع والدي، فلسطينَ بأدقّ تفاصيلها: عشنا معهما همَّ الشهداء والجرحى والمخيّمات، وفهمنا حقيقةَ العمل الوطنيّ ومعنى التضحية الحقيقيّة من أجل الوطن. وأهمُّ ما تعلمناه من الحكيم أنّ قرابتَنا إليه مسؤوليّة، لا امتياز!

دبي

(1) الآداب، العدد 3/4، 2002، ص 112.

مواليد دمشق . 1971. تخرّج من كليّة الهندسة الميكانيكيّة عام 1996 - اختصاص تصميم وإنتاج. مقيم في دمشق.