باحث في الفلسفة السياسيّة والأخلاقيّة، تونس.

مقدّمة

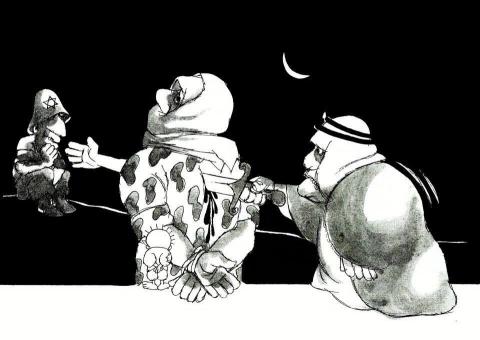

دأب الشارعُ العربيُّ على اعتبار المرأة التونسيّة أكثرَ تقدّمًا وتحرّرًا من النساء العربيّات الأخريات. وقد أُسّستْ هذه النظرة ــــ التي تَحمل جانبًا طفيفًا من الصحّة ــــ على ما في القانون التونسيّ من امتيازاتٍ حقوقيّةٍ للمرأة، وعلى النموذج المجتمعيّ التونسيّ الذي يَسمحُ للمرأة بهامشٍ من الفعل المجتمعيّ لا يُمنح المرأةَ عادةً في بقيّة الأقطار العربيّة. غير أنّ هذا الإقرار بـ"حالة تفوّقٍ" تونسيّة تَحوّل إلى حبلٍ يُكبّلُ ديناميّات التطوّر الداخليّ في تونس. وتجلّى ذلك في اعتبار بعض الأشقّاء العرب ما أعلنه رئيسُ الجمهوريّة التونسيّ، في ذكرى إصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة (صدرتْ أوّلًا في 13/8/1956)، تقدّمًا نسويًّا تونسيًّا، وهو كناية عن جُملة إصلاحاتٍ (لم تُنجزْ بعد) تتعلّق بحقوق المرأة، وتتمحور أساسًا على مساواتها في الميراث وحقّها في الزواج من أجنبيّ. ولمّا كانت هذه الإجراءات ــــ كما سابقاتها من منع تعدّد الزوجات ومنع الطلاق الشفاهيّ ــــ تُمثِّل حالةً فريدةً في محيطٍ عربيّ مازال يتخبّط في بركة طينٍ ذكوريّة قوامُها رؤيةٌ دينيّةٌ مُنغلقة، فإنّ التونسيين يعيشون حالةَ نشوةٍ زائفة لا تُقدِّر وضعَ المرأة التونسيّة بشكل موضوعيّ. لهذا، كان لزامًا إعادةُ النظر في ما تحوّل إلى "حقيقة" مُطلقة تأبى النقدَ أو المُراجعة.

***

حركة نسويّة بقيادة ذكوريّة: في البناء التاريخيّ المشوَّه للحركة النسويّة

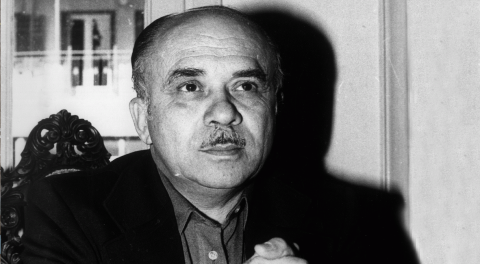

على الرغم من إسهام المرأة التونسيّة الفاعل في الحَراك المقاوم خلال الحقبة الاستعماريّة، فإنّها عجزتْ، لعقودٍ طويلة، عن تشكيل وعيٍ نسويٍّ مستقلّ، بسبب غيابها أساسًا عن الساحة العلميّة الحداثيّة. فالمعلوم أنّ النُخبة التونسيّة تبنّت قيمَ الحداثة والتنوير بعد تلقّي الدراسة الجامعيّة في فرنسا، أو بعد الاطّلاع على حراكها الثقافيّ ونموذجها المجتمعيّ في الحدّ الأدنى؛ ولنا في الوزير الأكبر خير الدين التونسيّ، والمفكّر الطاهر الحدّاد،[1] والحبيب بورقيبة أوّلِ رئيسٍ للجمهوريّة التونسيّة، خيرُ الأمثلة.

وفي هذا الصدد نقرأ: "كانت بعضُ العائلات التونسيّة تَسمح لبناتهنّ بالدراسة في الجزائر، وتُعارض تحوّلَهن إلى فرنسا لأسباب اجتماعيّة ودينيّة."[2] وهذا يعني، ضمنيًّا، أنّ النساء التونسيّات كُنّ ممنوعاتٍ من التواصل مع الحداثة الفرنسيّة (والأوروبيّة عمومًا) إلّا عن طريق المُعمِّرين الذين استوطنوا تونس وبقيّةَ بلاد المغرب الكبير، أيْ عبر أقبح وجوه الحداثة، ولم تُتح لهنّ فرصةُ اكتشاف آثار الحداثة في المجتمعات التي ظهرتْ فيها ولا آثارها في وضع النساء الأوروبيّات.

ومع ذلك، ففي "سنة 1928 تمكّنت التلميذة توحيدة بن الشيخ من الحصول على البكالوريا والتحوّل إلى باريس لدراسة الطبّ. فكانت بذلك أوّلَ فتاةٍ تونسيّة تدْرس في بلدٍ أوروبيّ، وأوّلَ طبيبةٍ تونسيّة تنتصب للعمل بتونس العاصمة بعد تخرّجها بدايةً من سنة 1936."[3]

ذهبتْ، إذًا، أوّلُ تونسيّةٍ للدراسة في فرنسا قبل سنتين فحسب من صدور أوّل كتاب يَطْرح قضيّة المرأة إلى العلن، وأعني كتابَ المناضل الوطنيّ والمفكّر التونسيّ الطاهر الحدّاد، امرأتُنا في الشريعة والمجتمع، الذي كان بمثابة فعل التأسيس لحركة نسويّة فكريّة تونسيّة تَصَدَّرها ونظَّر لها الرجالُ (مُمثَّلين في الطاهر الحدّاد). وليس غريبًا أن تنشأ أوّلُ منظّمة نسائيّة تونسيّة بعد سنوات قليلة من صدور ذلك الكتاب؛ فقد تأسّس سنة 1936 "الاتحادُ النسائيّ الإسلاميّ التونسيّ،" برئاسة بشيرة بن مراد، ويحيل اسمُه نفسُه على خلفيّة دينيّة هي روحُ ما جاء به الحدّاد. فهذا العالِمُ الزيتونيّ لم يكُن ليَنْظُمَ شيئًا خارج المنظومة العقديّة، على الرغم من اجتهاده المُتقدّم كثيرًا مقارنةً ببقيّة المشايخ. وفي كلّ الأحوال، فإنّ التنظير من داخل النسق اللاهوتيّ كان وما يزال أحدَ المعوِّقات أمام بلورة أفكار نسويّة تتقدّم بالمجتمع تقدّمًا فعليًّا. كما أنّ محدوديّة القدرة على تأويل النصوص أربكت النسويّاتِ والنسويّين المتأخّرين، وصعّبتْ عليهم المطالبةَ بتجاوز المقدّس.

***

انعكاس التأسيس على سيرورة الحركة النسويّة

لم تكن التشوّهاتُ التي صاحبت التأسيسَ النظريَّ للحركة النسويّة في تونس من دون تبعات على ديناميّات عملها الداخليّ. فقد اقتصرتْ أهدافُها، في بدايات تشكّلها التنظيميّ، على تشجيع النساء على الدراسة، ولم تُراهنْ على نسف النموذج المجتمعيّ الذكوريّ، بل حاولتْ تبريرَه تحت يافطة "نشر الأخلاق الإسلاميّة." وهذا ما فسح المجالَ عريضًا أمام رجال الدين لفرض تصوّراتهم الأخلاقيّة على قضايا هي في الأساس اقتصاديّة واجتماعيّة، مثل إثارتهم قضيّةَ "اختلاط النساء بالرجال" حين يُسألون عن إمكانيّة خروج المرأة للعمل أو الدراسة. وقد تجلّت هذه "الأخلاقويّةُ" في الفصل بين مدارسَ ومعاهدَ مُعدّةٍ لتعليم الذكور، وأخرى لتعليم الإناث؛ وهذا هو "النموذج التعليميّ" الذي ساد فترةً غيرَ قصيرة في تونس.

ما إنْ أُقِرّت الإصلاحاتُ الواردةُ في مجلّة الأحوال الشخصيّة حتى أصبح المجتمعُ التونسيّ يعيش على وقع شعاراتٍ ترسِّخ الموقعَ الدونيَّ للمرأة، وأهمُّها: "بورقيبة مُحرِّرُ المرأة." فبمثل هذه المقولة انتفى كلُّ دورٍ للمرأة ذاتها، وأصبح تحرّرُها منحةً من الرجل. وبذلك، أُلقيَ نضالُ آلاف النساء (وإنْ كان محدودًا كما ذكرنا) إلى خارج التاريخ والذاكرة. وعلى الرغم من تغيّرٍ طفيفٍ حصل على المستوى التنظيميّ، مثل حلّ "الاتّحاد النسائيّ الإسلاميّ التونسيّ" وتأسيس "الاتّحاد القوميّ النسائيّ التونسيّ" (1956)، فقد زادت تبعيّةُ الحركة النسويّة سوءًا، نظرًا إلى تبعيّة "الاتحاد القوميّ" للحزب الحاكم، ونظرًا إلى اعتبار هذا الحزب بورقيبة زعيمًا أبديًّا ومانحًا ومُحرِّرًا.

لم يكن لمثل هذا الوضع أن يستمرّ، خصوصًا أنّ عددَ النساء المتعلّمات والحاصلات على تعليم جامعيّ في بلدان أوروبيّة كان قد بدأ في الاتّساع؛ وهو ما سمح لهنّ بالاطّلاع على الأفكار الكونيّة، وتأثَّرَ عددٌ منهنّ بالفكر الاشتراكيّ. ونتيجةً لذلك تأسّست "الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات" سنة 1985، مُستندةً إلى خلفيّة فكريّة جديدة حاولتْ (عن وعي أو من دونه) ترميمَ التشويهات التي صاحبتْ عمليّةَ تأسيس الحركة النسويّة في تونس وتواصلتْ مع تكريس ثقافة "الزعيم" المُحرِّر للمرأة والمتسلِّط عليها في آن. ولأوّل مرّة في تونس خرجت الحركةُ النسويّة (في جزءٍ منها على الأقلّ) عن الإطار الدينيّ، وتبنّت العلمانيّة، وابتعدتْ عن "تحرير المرأة" (بفاعلٍ خارجيٍّ ذكوريّ)، لتتبنّى تحرّرَها الذاتيّ. ولاسم "الجمعيّة" نفسِه دلالاتٌ كبيرة أيضًا: فقد وعت الحركة النسويّة في تونس، لأوّل مرّة في تاريخها، أنّ الاستبدادَ السياسيَّ لن يكون إلّا حجرَ عثرةٍ أمام تحرّر المرأة التونسيّة، لكونه (أي الاستبداد) جزءًا من العقليّة الذكوريّة التسلّطيّة؛ ومن هنا أهميّةُ تحديد هويّة الجمعيّة بأنّها "نسويّة ديمقراطيّة."

***

في النسويّة المشوَّهة أو الخطاب الذكوريّ المُقنَّع

سيكون مُجحِفًا ألّا نُقرّ بما قدّمتْه النسويّةُ المشوَّهة ــــ أو التابعةُ للرجل (أمُنظِّرًا مُجتهدًا كان أمْ زعيمًا سياسيًّا) ــــ إلى المرأة من حقوقٍ تُمثّل نوعًا من الاستثناء في محيطٍ اجتماعيّ وثقافيّ عربيّ عامّ، تَسُوده ذكوريّةٌ مُطْلقة. ولكنّ تونس اليوم ليست تونسَ إبّان الاستقلال، ولم تعُد اليومَ في حاجةٍ إلى مثل هذه الصيغة الهجينة من "النسويّة،" أو بالأحرى "النسويّة المُستحدثة من الذكوريّة." ومن ثمّ، وجب علينا كمجتمع أن نفكَّ ارتباطَ الحركة النسويّة بمثل هذه الصيغ المتخلّفة، وأن نوسِّع قدرَ الإمكان من دائرة فعل النسويّة العَلمانيّة الديمقراطيّة ذاتِ التوجّهات الاجتماعيّة التقدّميّة، وذلك بالكشف عن خفايا المُسلَّمات الخطابيّة التي رسّختها فينا النسويّةُ المشوَّهةُ من أجل تبرير إصلاحاتها الطفيفة. وأشهرُ هذه المُسلّمات: "المرأة نصف المُجتمع" و"المرأة هي الأمّ والأخت والزوجة."

ــــ فالمُسلّمة الأولى ليست خاطئةً عدديًّا فحسب، بل دلاليًّا كذلك. فالمجتمع غيرُ قابلٍ للقسمة على أساس النوع الاجتماعيّ لأنّ التقسيمَ يعني (في ما يعنيه) التضادَّ. وفي المقابل، فإنّ في الإمكان تقسيمَ المجتمع طبقيًّا مثلًا، لأنّ مجموعَ الطبقات الاجتماعيّة لا يُمثِّل وحدةً كلّيّةً مُتجانسة، بل تُمثِّل كلُّ طبقة فيه جزءًا اجتماعيًّا ذا مصالح وأهداف وغايات خاصّة. أمّا تقديم المُجتمع على أنّه نصفان، أحدُهما نسائيّ والآخرُ رجاليّ، فيضع المرأةَ في مُقابل الرجل وكأنّها عدوٌّ ذو مصالحَ خاصّةٍ به، بحيث إنّه كلّما حقّقتْ مصالحَها تضرّرتْ مصالحُه، والعكس بالعكس. وبالتالي، فإنّ هذه القسمة تنطوي على صراعٍ وهميٍّ قائمٍ بين مصالح قطبي النوع الاجتماعيّ.

ــــ وأمّا المُسلَّمة الثانية فأخطرُ وأدهى، لأنّها لا تُقيم وزنًا للمرأة إلّا داخل إطار علاقتها بالرجل، بحيث لا تكونُ ثمّة امرأةٌ ولا حقوقٌ للمرأة إنْ لم تكُن أمًّا أو أختًا أو زوجةً. هذه المسلَّمة تنفي عن المرأة استقلالَها ككيانٍ خاصٍّ، حاملٍ لكلِّ مقوّمات الذات البشريّة. فبحسب هذه المقولة، لا تتحقّق ذاتُ المرأة العاقر، ولا ذاتُ المرأة التي لا إخوةَ لها، ولا ذاتُ المرأة التي قرّرتْ ألّا تتزوّج، أو التي تحمل ميولًا جنسيّةً مثليّة. فكيف تكون حالُ مَن جمعتْ صفةً أو أكثرَ مِن كلِّ ما سبق؟

كما أنّ هذه المسلَّمة تفترض أنّ الرجلَ هو مانحُ الحقوق، يُؤتيها من يشاء ويمنعها عمّن يشاء، وكأنْ ليس للمرأة حقُّ حيازة منصب الفاعل في النحو الذكوريّ، بل تكتفي بموقع المفعول به. وخلافًا للمسلَّمة الأولى، فإنّ الثانية لا تفترض التضادَّ، وإنّما تُغري الرجلَ بـ"تلاقي المصالح،" حتّى ليتساءل: أيُّ مانعٍ من أن تحوز امرأةٌ لها علاقةٌ بي بعضًا من الامتيازات؟ أليس ممكنًا أن تصلَني بعضُ المنافع التي ستُحقّقها أمّي أو زوجتي أو أختي؟

***

النسويّة في تونس حاضرًا: من الشرع إلى القانون

قلنا إنّ النسويّة في تونس عانت، لعقودٍ طويلة، تشوّهاتٍ عميقةً في بنائها عَوّقت انتقالَ المرأة من الوضعِ"الشرعيّ" الذي حدّده لها رجالُ الدين إلى الوضع القانونيّ الذي يجعل منها ذاتًا معنويّةً مستقلّة. أمَا وقد تفجّرتْ مساحةُ الحريّة في تونس بعد ثورة السابع عشر من ديسمبر، فقد علا صوتُ الحركة النسويّة الديمقراطيّة والعَلمانيّة ليؤكّدَ أنّ المساواة التامّة بين الرجال والنساء أمرٌ رئيسٌ وجب التنصيصُ عليه في الدستور.

إنّ النسويّة في تونس عانت، لعقودٍ طويلة، تشوّهاتٍ عميقةً في بنائها

غير أنّ الصراع من أجل تحقيق صيغة نسويّة خالصة من الشوائب والترسّبات القديمة لم يكن أمرًا يسيرًا، خصوصًا أنّ "حركة النهضة" الإسلاميّة المهيمنة على المجلس التأسيسيّ حاولتْ تكريسَ صيغة مشوَّهة لا تخلو من بقايا التفكير اللاهوتيّ، وتنصّ على "التكامل" بين الرجل والمرأة لا على المساواة بينهما. وفي كلّ الأحوال فقد أفضى الصراعُ السياسيّ حول قضيّة المرأة في الدستور إلى إقرار الفصل الحادي والعشرين القائل: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز." ويعود الفضلُ في تبنّي هذه الصيغة إلى نضال الحركة النسويّة التقدّميّة خلال فترة صياغة دستور الجمهوريّة الثانية. فقد جادلت هذه الحركة بكلّ اقتدار، ومن مختلف المواقع (الإعلام، المجلس التأسيسيّ، التظاهرات في الشارع...)، لصالح المساواة التامّة، ولم تتراجع عن موقفها المبدئيّ، مع أنّ هذا الموقف لا يجد له جذورًا عريقةً في السياق التونسيّ. ولأنّ الدستور التونسيّ، باعتباره رأسَ الهرم القانونيّ، أقرّ بالمساواة بين المواطنين والمواطنات، فما على السُلط القائمة إلّا تفعيلُ ما جاء في هذا الفصل، وذلك عن طريقين:

أوّلًا، مراجعة التشريعات التونسيّة السابقة التي تتضمّن إخلالًا بمبدأ المساواة، أو تمييزًا على أساس الجنس. ولا تقتصر الإخلالاتُ بهذا المبدأ في تلك التشريعات على تقسيم الميراث، وعلى زواج المسلمة من غير المسلم (وهي القضايا التي طرحها رئيسُ الجمهوريّة في خُطبته)، بل نجدُ الكثيرَ من الأمثلة الأخرى في القانون التونسيّ. فعلى سبيل الذكر نجد في مجلّة الالتزامات والعقود تمييزًا ساذجًا بين المواطنين والمواطنات يجعل من النوع الاجتماعيّ ركيزةً لمَنحِ القاضي سلطةً تقديريّة. وهذا ما يتجلّى في القسم الثاني من المجلّة ("في التصريح بالرضا")، الفرع الثالث ("في عيوب الرضا")، الفصل الثامن والأربعين: "إذا وقع النظرُ في الغلط والجهل الواقع في الحقوق أو في المتعاقد عليه، فعلى القاضي أن يراعي ظروفَ الأحوال وسنَّ القائم بالغلط وحالَه وكونَه ذكرًا أو أنثى."

ثانيًا، أخذ مبدأ المساواة في الاعتبار بالنسبة إلى كافّة التشريعات المستقبليّة.

لقد تحوّلتْ دائرةُ الصراع اليوم من المجال الفقهيّ القاضي بالإجازة والتحريم إلى المجال القانونيّ الذي يَعتمد التراتبية القانونيّة. ومع أنّ المؤسّسات الدينيّة لم تفقدْ سلطتَها تمامًا في دائرة المجتمع، فإنّها فقدتْ فعليًّا كلّ سلطانٍ تشريعيّ، إذ إنّ الدستور التونسيّ في الفصل المتعلّق بالمساواة جاء مناقضًا أصلًا للتصّور الدينيّ القائل بعُلْويّة الرجل على المرأة. وهذا يعني أنّ الرهان اليومَ، في مستوى النصوص، يتمثّل في إقامة مجتمعٍ متناسقٍ قانونيًّا، وإنْ كان في هذا التناغم القانونيّ خرقٌ للشرع.

***

خاتمة

على الرغم من الظلم التاريخيّ الذي تعرّضتْ له المرأةُ في تونس، فكبّل قدرتَها على الفعل تحت مسمَّيات عدّة، منها الدينيُّ ومنها القانونيّ، فإنّها بفضل الوعي الذي راكمتْه منذ أواسط التسعينيّات قد تمكّنتْ من إحداث نقلةٍ نوعيّةٍ على المستوى القانونيّ. ولكنّ البون شاسع بين التشريعات القانونيّة وواقع المرأة في تونس. فالمجتمع التونسيّ مازال يحافظ على معظم العادات السيّئة (مثل تعنيف المرأة، وفرض نوعٍ من اللباس عليها، ومنعِها من جملةٍ من الأعمال اليدويّة، ومنحِها مرتَّبًا أقلَّ من الرجل للعمل نفسه...)؛ وهي عاداتٌ من شأنها التحقيرُ من قدرة المرأة أو معاملتُها على أنّها كائنٌ تابعٌ للرجل. وقد حاولنا في هذا المقال العودةَ إلى الأسباب التاريخيّة التي جعلت الفارقَ بين النصّ والواقع كبيرًا. إنْ هي إلّا محاولة للتفكير مع المرأة التونسية في مستقبلها ومستقبلنا ككلّ مجتمعيّ، لا محاولة للتفكير مكانها؛ فلقد أفضى التفكيرُ أو الفعلُ مكانَ المرأة، كما رأينا، إلى تشوّهاتٍ جعلتها حبيسةَ ذكوريّةٍ مُقنّعة، ولم يَجْرِ تجاوزُ هذه التشوّهات إلّا حين أخذت المرأةُ نفسُها بزمام المبادرة.

وبالعودة إلى مقترحات رئيس الجمهوريّة، فإنّ جملةَ الإصلاحات المعلنة ليست في نهاية المطاف إلّا نتيجةً مباشرةً لنضال الحركة النسويّة من أجل إقرار المساواة كمبدأ دستوريّ، لا هديّةً مُقدّمةً من رئيس الجمهوريّة إلى المرأة التونسيّة في عيدها الوطنيّ!

تونس

[1] لا علمَ لنا بزيارة الحدّاد إلى أوروبا، ولكنّ آثار "الغرب" واضحة في كتاباته. كما أنّ رفقته لمحمّد علي الحامي، الذي عاش في ألمانيا، ذاتُ آثر في أفكاره؛ فالحدّاد يقول في مقدّمة امرأتنا في الشريعة والمجتمع: "فهم في أوروبا متفقون على تعليم المرأة وتربيتها، وعاملون في ذلك جميعًا لتقوم بعملها كاملًا في المنزل وتربية الأبناء، مع تمكينها من الحريّة المدنيّة لاستثمار مواهبها في الأعمال الأدبيّة والماديّة العائدة بالخير على منزلها أو على الثقافة العامّة، ولتأخذ حظَّها أيضًا في الانتفاع بمباهج الحياة..." ص 6.

[2]كتاب جماعيّ، نساء وذاكرة: تونسيّات في الحياة العامّة 1920-1960 (تونس: ميديا كوم للنشر والتوزيع، 1993)، ص 133-134.

[3]عادل بن يوسف، النخبة العصريّة التونسيّة: طلبة الجامعات الفرنسيّة 1880-1956 (سوسة: كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة ــــ دار الميزان للنشر، 2006)، ص 99.

باحث في الفلسفة السياسيّة والأخلاقيّة، تونس.