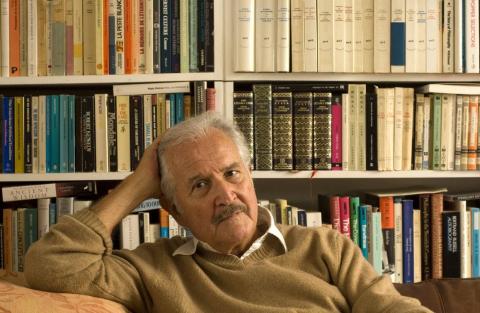

بيتُه الصغير بمكتبته الضخمة، وألوانه الدافئة وأثاثه المتواضع البسيط، جعل منّي شاعرةً. هكذا ببساطة شديدة، من دون فذلكة أو ادّعاءات كاذبة، أُرجعُ سببَ اهتمامي بالشعر إلى هذا الرجل المثقّف ذي النظّارة الطبّيّة والشعر الفضّيّ الطويل.

كنتُ صغيرةً لم أتجاوز الثانية عشرة من العمر حين دخلتُ بيتَه أوّلَ مرة. حدث ذلك بعد أن رآني ظهيرةَ يومٍ صيفيّ جالسةً في الحديقة المطلّة على شبّاك غرفته، وفي يدِي عدسةٌ مكبّرةٌ ألاحق بها المنحوسَ من النمل. لم تكن هذه من ألعاب الفتيات المعتادة، لذا أظنّها كانت السببَ في لفت انتباهه إليّ. كانت النملة، بمجرّد وقوعها تحت بقعة الضوء الحارقة، تتلوّى ثم تتكوّر، ويخرج منها خيطُ دخان رفيع يُعلنُ موتًا جديدًا على كوكب الأرض الحزين. فأبتسمُ، وأعلنُ انتصاري بصيحة طفوليّة وقحة، ثمّ أبحث عن نملةٍ أخرى لأعيد الكرّة من جديد.

فجأةً، سمعتُ صوتًا لطيفًا ينادي باسمي مرفقًا بعبارة: "يا بنت!" نظرتُ في اتّجاه الصوت فرأيتُه واقفًا خلف حديد النافذة يشير إليّ بيده كي أقترب. خبّأتُ العدسة في جيب سترتي وأسرعتُ إليه. قال مؤنّبًا: "لماذا تفعلين ذلك؟" لم أعرف بماذا أجيب. قال ثانية: "أعطيني العدسة." بحركة آليّة سحبتُ العدسةَ من جيبي وقدّمتُها إليه. أخذها وأشار إليّ كي أمُدّ يدي، ففعلتُ. قرّب العدسة وسلّطَ بؤرةَ الضوء الحارقة فوق ظاهر كفي، فشعرتُ بالنّار تخترق جلدي. لم أسحبْ يدي، بل حاولتُ مقاومةَ الألم قدر استطاعتي.

استمرّ ذلك لثوانٍ تركتْ عينيّ تحتقنان بالدمع، فأشفق عليّ وأزاحها قائلًا: "شو رأيك؟"

كان ذلك درسًا عمليًّا، بسيطًا، سريعًا، موجزًا. فهمتُه من المرّة الأولى، ولم أحتج إلى غيره، ولم أعد إلى ذلك أبدًا. بعد تأكّده من فهمي الدرسَ طلبَ إليّ بحزمٍ الدخولَ إلى بيته. تردّدتُ للحظات، إلّا أن فضولي كان أقوى من مخاوفي، فدخلتُ.

جارنا هذا سكن الحيَّ منذ فترة قصيرة، وتعوّدتُ أن أراه دائمًا من بعيد (إلّا في مرّات معدودة سأمرّ عليها لاحقًا). كان يعيش وحيدًا بعد أن اختفتْ زوجتُه بشكل مفاجئٍ وحلّتْ مكانَها الأقاويل: البعض قال إنّها فرّتْ خارج البلاد لأسباب سياسيّة، وآخرون قالوا هجرته وتزوّجتْ بآخرَ من غير دين، وكثيرون أكّدوا أنّها سجينة رأي (لم أفهم كيف يكون للرأي سجن إلّا بعد سنواتٍ طوال حين مسّني هذا الأمر شخصيًّا). جارتُنا في الطابق الثاني، ذات اللكنة الحلبية المحبّبة، كانت تقول ضاحكة بخبثٍ: "يسلملي ربّ اللي خلؤو ما أحلاه! إيه والله بس شوفو بينحلّو ركيكيبي حَلْ، وبحسّ حالي رح سيح ع الأرض." ثم تنظر إليّ متوعّدةً وتقول: "وْلِي زمكّة! والخَلَئِك إذا بتفتحي تِمِّك بحرف لئِصّلِّك لسانك وافرمو كباب، وطعميكي ياه بكرا ع الغدا. فهمتي وليه؟" وعندما تراني أضحك من وعيدها تضيف: "والله يا سعدانة مانِكْ أَلِيلِة، تَعِي فرجيني شو صاير معك تحت هالكلسون لَشُوف!" وتقترب محاولةً الإمساك بي، فـ"أزمط" من بين يديْها ممسكةً سروالي الداخليّ بكلتا يديّ، أتقافز هنا وهناك، يغلبني ضحكٌ يشوبُه الرعبُ. وكفأرة صغيرة، وسط ضحكات الجميع، أهرب مذعورةً إلى زاوية الغرفة، قرب الباب، وما إنْ أحسّ بالأمان حتّى ألتفتَ إليها وأخرج لساني، فتضحك من قلبها وتتوعّدني بالمزيد.

حكاياتٌ وحكاياتٌ لا تنتهي، وما كانت تهمّني في شيءٍ.

إلّا أنّ أمرًا خفيًّا كان يدفعني إلى مراقبته، وهو يجلس خلف النافذة عصرَ كلّ يوم، يدخّن ويشرب القهوة وحيدًا، وفي يده كتاب يُبحرُ فيه طويلًا. وكلّما رفع رأسه تستهويني حركتُه حين يسوّي نظّارتَه الطبيّة بسبّابته، ًفيدفعها دفعة بسيطة فوق أنفه، ثمّ يرتّب شعره بحركة انسيابيّة من أصابع يده. صرتُ أقلّد هذه الحركة، وبقيتْ معي إلى اليوم.

في بعض الأحيان، كان يضبطني أراقبه، فيلوّح بيده تلويحةً خفيفةً، ويبتسم، ثم يعود إلى ما كان عليه. وبسبب تنبيهات أمي المتكرّرة ("لا تقتربي من هذا البيت!")، كنتُ أتردّدُ في البداية حين كان يندهني ويطلب إليّ أن أشتري له غرضًا ما من الدكّان القريب، غالبًا ما يكون علبة تبغ. إلاّ أنّني، مرّةً بعد أخرى، صرتُ أكثرَ جرأةً؛ حتّى إنّي سألتُه بفضول ذات مرّة: "ماذا تقرأ؟" فابتسم قائلًا بلطف: "ديوان شعر." وعندما رآني أشرئبّ لأقرأ العنوان، رفع الكتاب لأراه، فقرأتُ: "وعلٌ في الغابة،" وتحته اسم "رياض الصالح الحسين." مدّ يده بالكتاب قائلاً: "خذيه، ثم أخبريني رأيكِ فيه." كانت تلك المرّةَ الأولى التي أقرأ فيها شعرًا في غير كتبي المدرسيّة، فأحسستُ بالغرابة لاختلافه عمّا تعوّدتُ قراءته، وأحببتُه على الفور. لم أتجرّأ على أخذ الكتاب معي إلى البيت، لذا قرأته كاملًا وأنا جالسة تحت نافذته على الأرض.

وهكذا صار كلّما رآني، يناولني ديوانًا جديدًا، فأقرأه في جلسة واحدة، وأعيده إليه. لم يكن يسألني أيّ شيء إنْ لم أبادر للاستفسار عن معلومةٍ ما؛ عندها فقط، كان يسترسل في الشرح بطريقة بسيطة ومؤثّرة، تجعل عقلي يلتقط الفكرة وتبقى عالقة فيه، تومض طوال الوقت. ولفرط إعجابي بطريقته الرائعة في الشرح سألته مرّة: "لماذا لا تعلّمنا في المدرسة؟" فضحك ولم يجب.

لم أفهم في ذلك العمر أغلب ما قرأت، إلّا أنّني أحببتُ الشِعر من يومها، وكذلك النظّارات الطبية، والنوافذ، والجلوس على الأرض. أذكر أول مقطع قرأتُه حين فتحت لأول مرة ديوان "وعلٌ في الغابة،" في الصفحة 30:

"... وها أنذا أمشي وأمشي

متألّقًا كنجمةٍ في السماء

وحُرًّا كوعلٍ في الغابة.

لي وطنٌ أحبّه وأصدقاء طيّبون،

بنطالٌ وحذاءٌ وكتبٌ ورغبات

ووقتٌ قليلٌ للرقص والجنون والقبلة.

لقد بدأتُ أتعلّم كيف أبتسم وأقول وداعًا،

وبدأتُ أتعلّم كيف أتألّم

بعيدًا عن الضجيج والعواصف.

أمّا الكلمة الجميلة الجميلة

التي تشبه طائرًا أبيض،

والتي تشبه شجرةً في صحراء،

فلقد اكتشفتها متأخّرًا قليلًا،

مثلما تكتشف السفينةُ اتّجاهَها،

ومثلما يكتشف الطفلُ أصابعَه وعينيه..."

كان أوّل ما لفتَ انتباهي، في بيته، المكتبة الضخمة في صدر البيت. وقفتُ أحدّق في الكتب المصفوفة بعناية على الرفوف التي غطّتْ جدارًا كاملًا من الصالون. لاحظ دهشتي، فابتسم قائلًا وهو يشير إلى المكتبة: "هذا عقلُ البيت!" لم أفهم دلالة ما قاله، لكنّ العبارة أعجبتني، واحتفظَتْ بها ذاكرتي.

أخذتُ أنقّلُ نظري فوق جدران الصالون، متفحّصةً اللوحات الفنية، والكثيرَ من التحف والصور المعلّقة في كلّ مكان. أحسستُ أنّني في متحف، ولم أكن قد زرتُ متحفًا بعد. شعرتُ بشيءٍ غريب وكأنّي أنتمي إلى هذا البيت، أو كأنّي كنتُ هنا من قبل. الإضاءة الشحيحة وصوتُ الموسيقى الرقيق أضفَيا على المكان سحرًا خرافيًّا، زادته سحرًا رائحةُ عطرٍ خفيفٍ حملتْني، خلال لحظات، من حدائق طفولتي البريئة إلى سهولٍ قصيّةٍ لم أختبرها من قبل. وقد وصفتُ حالتي وأنا في هذا الموقف بعد سنوات حين كتبتُ قصيدة جاء فيها:

"غافلَني جسدي

وأعلنَ ربيعَه قبل ربيعي

فلا عجب أنّ سنونوةً تاهَتْ

بين قلبي والوريدِ."

قاطعَ شرودي قائلًا: "هل أحببتِ الشعر؟" بقيتُ صامتة، فتابع ضاحكًا: "كنتُ أراقبكِ وأنتِ تعذّبين النملات وتحرقينها، فأسميتُكِ ربّة النمل. ما رأيك بهذا الاسم؟" قلتُ بشكل عفويّ: "أستغفر الله!" فضحك من قلبه وهو يقول: "لا بأس بذلك؛ أحيانًا نستطيع أن نقول في الشعر أشياءَ لا يصحّ قولُها في غير مكان." وتابع: "ما رأيكِ أن أقرأ لكِ ما كتبتُه عنكِ اليوم؟" أحسستُ بخجلٍ شديدٍ، وبارتباك جعلني لا أعرف بماذا أردّ. بدأ قلبي يخفق بسرعةٍ عجيبة، وبدأتْ أمّي تنقر رأسي كما يفعل نقّارُ الخشب في أفلام الكرتون. فقلتُ: "بدي روح." استغربَ سلوكي وسألني: "ألا تريدين حقًّا معرفة ما كتبتُ عنكِ؟!" قلت ثانيةً وأنا أكاد أبكي: "بدي روح." ثم استدرتُ وهرولتُ باتجاه الباب، وأغلقته خلفي بقوّةٍ، فأصدر صوتًا مدوّيًا ملأ زقاقَ الحيّ، ولاحقني ما فاضَ عنه حتّى البيت.

كان يومًا مميّزًا في حياتي. استيقظتُ صباحًا فتاةً ضَجِرةً بجدُولتيْن لاهِيتيْن؛ وفي المساء استلقيتُ في سريري مُربكةً، وقد حوّلني هذا الرجلُ اللطيفُ ــ بكلمةٍ منه ــ إلى ربّةٍ تحبّ القراءةَ والشعر! بقيتُ في السرير أردّد إلى أن غفوت: "أرأيتِ! يا بنت! هذا عقل البيت. أسميتكِ ربّة النمل."

جارُنا اللطيف، الذي جعل منّي ربّةً في رمشة عين، رأيتُه بعد أسابيع يخرج من بيته مكبّلَ اليدين بصحبة رجال أمن ــ لم أكن أعرف أنّهم كذلك، لكنّ الجيران تحدّثوا أمامي في الأمر لاحقًا. أثناء خروجه لمحني بين المتفرّجين، فابتسم لي بحزنٍ وحرّكَ شفتيْه يحدّثني من دون صوت، ثم عاد إلى تجهّمه، قبل أن يدفعه أحدُ الرجال إلى جوفِ السيّارة التي ابتعدتْ مسرعةً. عاد كلّ شيء كما كان، سوى أنّي تحوّلتُ فجأةً إلى ربّةٍ حزينةٍ يغويها الشعراءُ والشعر. بقيتُ طيلة النهار أفكّر برسالته الصامتة: "نحن النمل!" وأذكر أنّني حين فهمتُها بكيت. صرتُ كلّ يوم أُخرجُ عدستي المكبّرة وأعرّضُ ظاهرَ كفّي للحرق، حتّى اكتشفتْ أمّي بعد أيّامٍ البقعَ البُنّيّة تغطّي يدي، كأنّ بي مرضًا جلديًّا خطيرًا، فخافتْ واستنفرتْ أمومتها إلى أقصى حدّ. ولولا أنّني وعدتُها بألّا أعود إلى حرقِ نفسي، وبوعدي وفيتُ، لكانتْ أخذتني إلى طبيبٍ نفسيّ ليجدَ لي حلًّا ويخرجَني ممّا أنا فيه.

بعد عامٍ انتقلنا من الحيّ، وتركنا بيتَ جارنا خاليًا إلّا من الذكريات الحارقة التي عشّشتْ في رأسي طويلًا، وفرّختْ أفكارًا جعلتني أخوض دروبًا شائكةً، ورسمَتْ في مسيرة حياتي منعطفًا مهمًّا حوّلني فيما بعد إلى وكرٍ للنمل.

مرّت الأيّام والسنون، وكبرتُ وعشقتُ وأحببتُ، وعرفت أنّ جاري اللطيف اسمٌ مهمٌّ في عالم الشعر، وشعرتُ بالفخر أنّني كنتُ يومًا موضوعًا لقصيدةٍ كتبها، وأنّني كنت صديقته الصغيرة الغبيّة. ولعنتُ نفسي ألف ألف مرّة لأنّي لم أبقَ لأستمع إلى ما كتبه عنّي في ذلك اليوم.

بقيتُ أتسقّطُ أخباره لسنواتٍ، وكلّما سألتُ قالوا: "في السجن." ثم تزوّجتُ في عُمرٍ مبكّرٍ وأنجبتُ صبيًّا أسميتُه على اسمه. وبرغم مشاغل الحياة بقيتْ ذكرى صديقي الشاعر تحتلّ، في ذاكرتي، المقاعد الأماميّة من خلال دواوينه التي اشتريتُها كلّها، وقرأتُها مرارًا وتكرارًا، ومن خلال اسم ابني الذي يلتصق بي طوال اليوم. إلى أن سمعتُ يومًا، وأنا في المطبخ أعدّ طعامَ الغداء، مَن يتحدّث في إحدى الفضائيات عن الشعر والأدب والفنّ. صوتُه جعل جسدي يقشعرّ، وجعلني أترك كلّ شيء وأركض باتجاه الصالون لأجدَ صورة رجلٍ عجوزٍ أبيض الشعر لطيف الوجه يحتلّ كامل الشاشة. بقيتُ واقفةً كتمثالٍ لم يُنجَز بعد. بقيتُ في حالةٍ من الشكّ حتّى قرأتُ في أسفل الشاشة اسمَه مسبوقًا بعبارة الشاعر والمفكّر العربيّ، فأخذتُ أقفز وأبكي ثم أضحك وأبكي وأقفز، ولم أنتبه إلى ابني، الذي بدأ هو الآخر يقفز قربي ويبكي ويصرخ... ولكنْ من الخوف والرعب. وبعد أن هدأتُ قليلًا تبيّنَ لي أنّ اللقاء مُسجّل، لكنّ ذلك لم يقلّلْ من فرحتي؛ المهمّ أنّه حيّ وخارج السجن. اتّصلتُ بكلّ أصدقائي ومعارفي مستفسرةً عن أيّ معلومة توصلني إليه. كنتُ أتكلّم بسرعةٍ واضطرابٍ وفرحٍ جعلتْ كلَّ من كلّمتُه يسخر منّي. وقد وصفَتني إحدى صديقاتي الحميمات بـ "الربّة التي فقدتْ عقلها،" فضحكتُ ولم أهتمّ.

أخيرًا استطاع أحدُ الأصدقاء أن يأتيني بمعلوماتٍ ذهبيّة تفيد بأنّه خرج من السجن منذ فترة قصيرةٍ، وهو موجود حاليًّا في دمشق. والمعلومة الأهمّ أنّه يذهب عصر كلّ يوم ثلاثاء إلى حديقةٍ قريبةٍ من بيته، يجلس هناك يقرأ، ويتمشّى ويُطعم البطّ، ثم يعود إلى بيتِه مساءً سيرًا على قدميْه. لم أنتظر طويلًا، ومن دون تفكير ذهبتُ وحجزتُ لي ولابني مقعدين في أوّل "بولمان" يتوجّه صبيحة الثلاثاء إلى دمشق.

في الطريق صرتُ أفكّر: أيّ خرقاء أنا؟! كيف سيتذكّرني بعد كلّ هذه السنين؟! ومن أنا كي أبقى في ذاكرته؟ ماذا أعني له؟ ثم أُفكّر: هو شاعرٌ، وقد خلقَني ربّةً على صورته، فكيف ينسى خالقٌ ربًّا صنعه بيديه؟! هكذا بقيتُ طوال الطريق أقلّب الأفكارَ في رأسي إلى أن وصلت. وعلى الفور توجّهتُ إلى الحديقة، ومن دون عناء كبيرٍ وجدته جالسًا كما كنتُ أراه في اللاذقيّة، في حيِّنا القديم، يُبحر في كتابٍ ويدخّن بعمق. كان أكثر نحولًا وأقلّ نضارةً، لكنّ شعْرَه بقي كما هو، وكذلك نظّارته الطبّيّة. بدأ قلبي يخفق بشدّة، ومع كلّ خطوة تقرّبني إليه كنتُ أزداد اضطرابًا. تذكّرتُ جارتنا الحلبيّة، وضحكتُ في سرّي عندما استعدتُ كلماتها، وقلتُ لنفسي: أين أنتِ اليوم يا جارتي لتشاهدي ما يحصل لي؟

وصلتُ أمامه ممسكةً ابني بيدي، ووقفتُ كتلميذةٍ أمامَ أستاذها ترتجف من الحبّ. رفع رأسه عن الكتاب ونظر إليّ مبتسمًا كعادته، فتوسلتُ في سِرّي ألّا يرفع نظّارته بسبّابته، وألّا يسوي شعره بالأسلوب نفسه، وإلّا فسأسقط مغشيًّا عليّ بين يديه. لكنّه فعل، فانهرتُ أمامه جاثيةً على ركبتيّ ورميتُ بنفسي عليه. احتضنتُه دافنةً رأسي في صدره، فوصلتْني رائحةُ العطر التي بقيتْ تستوطنُ شراييني طوال السنوات الماضية، وتذكّرتُ خلال أجزاءٍ من الثانية ربيعي المبكّرَ، وسنونوتي التائهةَ التي فاجأني صوتُ أجنحتها وهو يصطفق في رأسي من جديد. انتبهتُ إلى أنّ الرجل صُعقَ من سلوكي، وشغلَهُ عويلُ ابني المتواصل. ابتعدتُ عنه قليلًا، ونظرتُ مليًّا في عينيْه. كان ينظر إليّ باسمًا ومربَكًا. عانقتُه مجدّدًا حين خذلني الكلامُ، فاحتضنني ومعي ابني وهو يربّت على كتفي ورأسي مردّدًا: "لا بأس، لا بأس."

بقينا متعانقين، أنا وابني نبكي، وهو يردّد كلامًا لطيفًا ولا يعرف كيف يتصرّف حيال هذه الورطة التي هبطتْ عليه من السماء. بكيتُ كثيرًا، قبّلتُه كثيرًا، وتلفّظتُ بالكثير من الترّهات، ثمّ فجأةً فقدتُ النطقَ للحظات. جلستُ قربه على المقعد واضعةً ابني في حضني، واعتذرتُ عن سلوكي الغريب. ثم استجمعتُ قواي وأنا أتحضّر نفسيًّا لأسوأ الاحتمالات، وسألتُه: "هل من الممكن أن تتذكّرني؟" نظر إليّ متفحّصًا، فبلغ بي الخبلُ أن ركّزتُ جلستي وابتسمتُ كأنّه سيلتقط لي صورة. ابتسم هو الآخر وقال معتذرًا: "لا تؤاخذيني... حاولتُ ولم أنجح." قلت بغصّةٍ وقد عاودني البكاء: "أنا ربّة النمل!" بقي يحدّق بي بذهولٍ لثوانٍ، ثمّ اغرورقتْ عيناه بالدمع. فتح لي ذراعيْه، فارتميتُ في حضنه من جديد، وكذلك فعل ابني ولكنْ هذه المرة من دون بكاءٍ أو عويل. صرتُ أضمّه بقوةٍ وأنا أردّد: "كنتُ واثقة بأنّك ستتذكّرني... كنت واثقة. واثقة."

تخبّطنا في هذا الموقف لدقائق بدتْ طويلةً جدًّا، ولم نعرف كيف نخرج منه إلّا بعد أن سألني ابني متلعثمًا وهو يشير إليه: "بابا؟" ضحكتُ قائلة: "عمّو." فما كان منه إلّا أن احتضن ابني ثانيةً وقبّله على جبينه وهو يسأله عن اسمه. تلعثم ابني، فتدخّلتُ قائلة: "سمّيتُه على اسمك." تأثّر تأثّرًا شديدًا، وضغط على يدي التي بقيتْ فترةً طويلةً بين يديه، ثمّ سألني إنْ كانت لدى ابني مشكلة، فرويتُ له مشكلة ابني في النطق، والصعوبات التي عانيتها جرّاء ذلك. ثم سألني عن والد الصغير، فرويتُ له حكايتي منذ تركني صغيرةً وهو يتمتم لي "نحن النمل،" إلى اليوم الذي التقيتُ فيه صديقي الشاعرَ الذي أصبح زوجي فيما بعد، ثم كيف دخلنا معتركَ الحياة السياسيّة ودفعنا أثمانًا باهظةً لقاء لا شيء. ثمّ حدّثتُه عن خلافاتي مع زوجي الذي لم يستطع تفهّمَ وضع ابننا الصحيّ الذي وُلد وأبوه في السجن. أخبرته كيف تطوّرت خلافاتي مع زوجي بعد خروجه، إلى أن اخترنا الانفصال بودٍّ يساعدنا في تربية ابننا. وأنهيتُ حديثي بأن قلت: "وهكذا ساد الحزنُ أيامي في الفترة الأخيرة، إلى أن رأيتك على التلفاز، فأشرقتْ شمسي من جديد." ضحك وضمّ ابني وقبّله.

مرّتْ لحظاتٌ من الصمت، شرد كلّ منّا في عالمه. حتّى ابني بقي صامتًا يراقب بعض طيور البطّ التي اقتربتْ منّا مع فراخها الصغيرة. قطعتُ صمتنا وسألتُه ضاحكةً: "انظر! ألا تشبهنا هذه البطّة وصغيرُها الملتصق بها؟" انفجر ضاحكًا، فضحكتُ معه، وضحك ابني وهو يركل الهواء.

سألتُه عن زوجته. ابتسم وأشار إلى مقعد أزرق يقابل مقعدنا، تجلس عليه سيّدةٌ تحمل كاميرا، وتبيّن لي أنّها كانت تصوّرنا طيلة الوقت. كانت سيّدة أربعينيّة نحيلة القدّ، تلبس تنّورة طويلة كمّونيّة اللون، فوقها سترة صوفيّة خضراء، وتعقص شعرَها بعوديْن خشبيّين من النوع الذي يستخدمه الصينيّون لتناول الطعام. عندما رأتنا ننظر إليها تقدّمتْ منّا باسمةً وهي تقول: "صوّرتكم صورًا رائعة."

كان قد مضى عليّ زمنٌ طويلٌ لم أرَ فيه مثلَ هذا الوجهِ اللطيف السمِح. تساءلتُ وأنا أتملّى وجهها: "أهي ربّةٌ أخرى من صنع يديه، أمْ هو الربّ؟" تقدّمتْ مني واحتضنتني بحبّ، ففعلتُ مثلها وقبّلتُها. عرّفتها إلى ابني، وما إنْ ذكرتُ لها اسمه حتّى شهقتْ مبتسمةً، ثمّ انحنتْ وحملته وقبّلته بلطف. خضنا حديثًا قصيرًا ــ هي إلى جانب زوجها وفي حضنها ابني، وأنا وحيدةٌ قبالتَهم؛ فلم أشعرْ كما أشعر عادةً في مثل هذه المواقف بالغيرة أو الخوف. وعرفتُ أنّها كانت هي الأخرى سجينةَ رأي، وقد خرجتْ قبله بسنوات وانتظرتْه حتى عاد إليها. وعرفتُ أنْ لا أطفال لديهما، وعندما سألتُ عن السبب قالتْ بحزم: "كانت حياتنا دائمًا عرضةً للخطر، ففضّلنا ألّا نورّط أحدًا معنا."

فجأة رأينا السماء تتلبّد بالغيوم، وتساقطتْ فوق رؤوسنا قطراتٌ من المطر الخفيف. هرولنا خارج الحديقة، متوجّهين إلى بيتهم القريب. وبشكل عفويّ توزّعنا على الرصيف؛ صديقي ممسكًا بيد ابني أمامنا، ونحن نثرثر خلفهما بودٍّ. كانت مشاعري مختلطة، يصعب وصفُها. إلّا أنّي حدّثت نفسي قائلةً: "يا للغرابة! ماضيِّ ومستقبلي أراهما أمامي، يسيران يدًا بيد."

اللاذقيّة