ماجستير في الأدب الفرنسيّ من الجامعة اللبنانيّة. أستاذة لغة فرنسيّة. بدأتْ تجربتَها الصحافيّة في "شباب السفير." تعمل الآن في جريدة النّهار. حازت جائزةَ الإعلام والهجرة (2018) عن فئة المقال المتعدّد الوسائط بالإنكليزيّة.

ليست تلك هي الوصمةَ الوحيدةَ للإعلام الفرنسيّ، لكنّها بالتأكيد الأكثرُ إحراجًا. القولُ أعلاه بثّته مؤخّرًا محطّةُ BFMTV على لسان الإعلاميّ إيمانويل لوشِيبْر (Emmanuel Lechypre) الذي توهّم أنّ الميكروفون كان مغلقًا، فهمس مخاطبًا زميلتَه في الاستوديو معلِّقًا على مأتمٍ رسميٍّ مهيبٍ لـ 3326 صينيًّا قضت كورونا عليهم. [1]

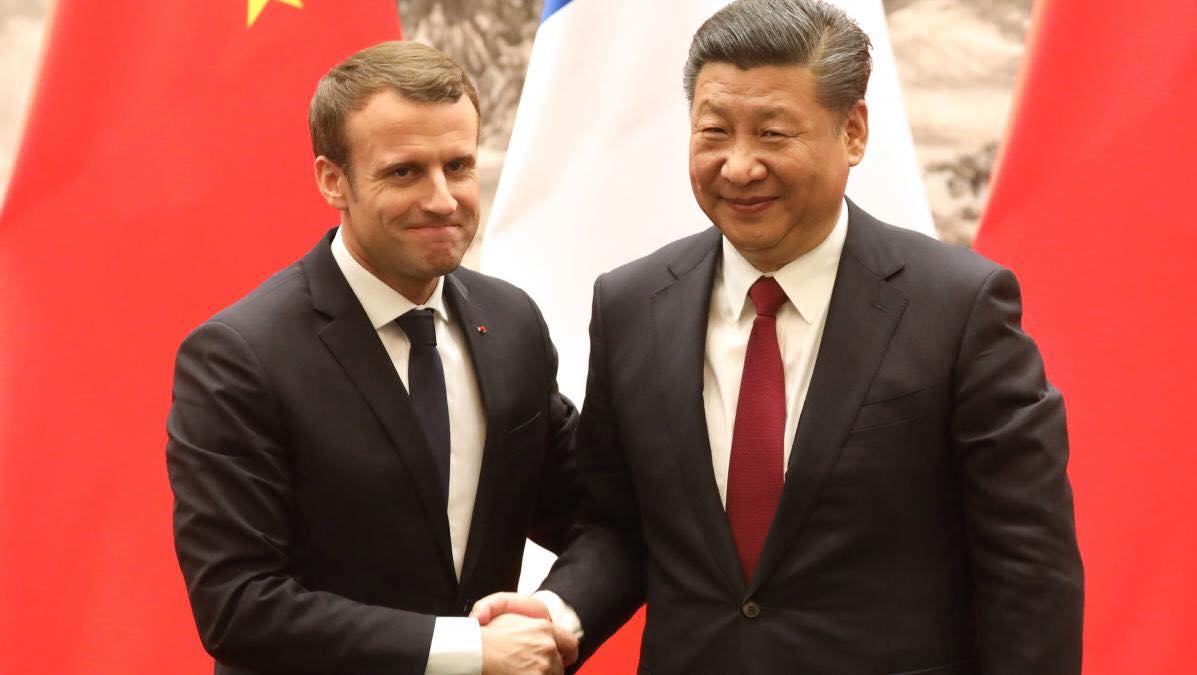

ولا تتجلّى فداحةُ هذا القول، الذي يشبِّه ضحايا كورونا بالبوكيمونات،[2]في سقوطه الإنسانيّ وحده، بل تتجلّى كذلك في ازدراء العملاق الآسيويّ، الذي تتّسم علاقتُه بفرنسا بعداءٍ سياسيٍّ (غير معلن) وبمنافسةٍ اقتصاديّةٍ (معلنة). وقد حاولتْ فرنسا، التي تعي أنّها الحلقةُ الأضعفُ في هذه العلاقة، أن تحتويَ ذلك العداءَ وتلك المنافسةَ من خلال تودُّدها الثقافيّ إلى الصين، منذ أن اجتهد الرئيسُ الفرنسيّ ماكرون عام 2018 بسلوك لغته طريقَ الحرير[3]حين قال: "يجب أن تكون الصينُ أرضًا فرنكوفونيّة." كما نشر ماكرون في حسابه على تويتر، وبالتزامن مع زيارته إلى الصّين، سؤالَه إلى الرئيس الصينيّ شي غين بنغ عن ترتيب اللغة الفرنسيّة بين اللغات الأجنبيّة التي تتقنها ابنتُه؛ وحين علم أنّها لغتُها الثانية ردّ: "أحلمُ بأن تصير الفرنسيّةُ لغةَ أحفادكَ الأجنبيّةَ الأولى!"[4

تعاوناتٌ ثقافيّةٌ جمّةٌ توالدتْ، وأتت ضمن سياسة فرنسا لتطوير الفرنكوفونيّة من خلال "الخطّة الشاملة لترويج الفرنسيّة وتعدُّد اللغات في العالم."[5] وقد أنتجتْ زيارةُ ماكرون تلك عقودًا أمنيّةً واقتصاديّةً أبرمتْها فرنسا مع الصين، وحلّت في مقدّمها الصناعةُ النوويّة. وهذا ما دفع المتابعين إلى تفسير ذلك التفاعل اللغويّ بأنه وسيلةٌ لغاياتٍ سياسيّة، يُترجَم إلى حدٍّ كبيرٍ بمقولة لويس - جان كالفي: "وراء كلّ سياسة لغويّة، هناك سياسة."

ماكرون للرئيس الصينيّ: أحلمُ بأن تصير الفرنسيّةُ لغةَ أحفادكَ الأجنبيّةَ الأولى!

توثيقٌ فرنسيٌّ للجائحة

بعد سنتين على الإيجابيّة المتبادلة بين الرئيسيْن الصينيّ والفرنسيّ، استدعى تعليقُ لوشيبر، الذي وصفتْه Le Parisien بـ "مزحةٍ سيّئةِ الذوق كثيرًا" (une blague de très mauvais goût) اعتذاراتٍ فوريّةً من المحطّة على موقع تويتر، وأعلنتْ أنّها اتّخذتْ قرارًا بفصل لوشيبر عن عمله لأسبوع.[6] كان ذلك تداركًا يكاد لا يرقى إلى مستوى الشكليّات ذاتِها. لكنّ الحادثةَ نفسَها خدمت الإعلامَ الفرنسيَّ في التصويب على هدفه الصينيّ من خلال إخراج سرديّةٍ جديدةٍ عن جائحة كورونا حمّلت الصينَ مسؤوليّةً ضمنيّةً عنها:

ففي غضون أيّام، أعدّت Le Courrier International شريطَ فيديو[7] يفيد بأنّ الجائحة بدأتْ في ووهان في 8/12/2019، وبأنّ بعضَ العلماء شخّصوا انطلاقَ الفيروس في 17/11/2019. وسرعان ما دان الإعلامُ الفرنسيُّ "التعتيمَ" الصينيَّ، و"انتقائيّةَ" الأخبار في الصين، وتحريفَ مضمونها. كما أكّد التقرير أنّ الحكومة الصينيّة لم تنبّهْ سكّانَ الصين للمرّة الأولى من وجود جائحةٍ مركزُها ووهان إلّا في 21/1/2020، أيْ بعد ستّة أسابيع على الأقلّ من ظهور أولى الإصابات. ثم توقّف الفيديو عند وفاة الطبيب الصينيّ، لي وينليانغ، الذي سبق أن حذّر من هذا الوباء قبل انتشاره. فكأنّ هذا التقرير يوحي أنّ هذا الشابّ (34 سنة) وقع ضحيّةً لصوته الذي سخّفتهُ حكومةُ الحزب الواحد (الحزب الشيوعيّ الصينيّ). بعدها، يقفز التقرير إلى تاريخ 14/2/2020 مسجِّلًا أنّ "سائحًا صينيًّا مصابًا [بالفيروس] توفّي في فرنسا؛ إنّها الوفاة الأولى في أوروبا" (لا في فرنسا فقط). ويذكر التقرير أنّ الصين أعلنتْ "عدمَ وجود إصابات منزليّة جديدة" خلال يوم 25/3/2020، وأنّ "الحالات الوحيدة المكتشفة على الأراضي الصينيّة متعلّقة بأشخاص عادوا من الخارج." وكشف الفيديو عن تعتيمٍ إضافيّ ذكرتْه South China Morning Post الهونكونغيّة بوجود "ما لا يقلّ عن 40000 حامل للفيروس من دون أعراضٍ في الصين [ولكنْ] لم تذكرْهم الأرقامُ الرسميّة." ويدين التقريرُ الصينَ استباقيًّا بمسؤوليّتها عن تفشّي الفيروس في المستقبل: "ففي حين أنّ هوباي [وهي مقاطعة صينيّة] سمحتْ لسكّانها بالتنقّل،[8] فإنّ الحالات التي لا تُظهِر العوارضَ قد تعيد انتشارَ الوباء. وفي المقابل، فإنّ كلَّ البلدان الأخرى التي تَلتزم الحَجْرَ [المنزليّ] تَعتبر أنّ الأزمة لم تنتهِ بعدُ. "

وقائيّة الصين

لكنْ مهلًا! إنّ توثيقيّة التقرير التي تحصِّنه من الشوائب المحتملة تدين، هي نفسُها، فرنسا مثلما أدانت الصينَ. فقد ذكّر التقريرُ بإعلان فرنسا عن محدوديّة التنقّل في 17 آذار (مارس)، أيْ بعد أكثر من شهر على وفاة أوّل مريض في فرنسا. فكيف يركّز التقريرُ على "تقصير" الحكومة الصينيّة، علمًا أنّ الأخيرة فرضتْ حجْرًا صارمًا على 11 مليون نسمة في ووهان؟!

هنا لا بدّ من الإشارة إلى الأصوات التي ترتفع اليوم في فرنسا ضدّ رخاوة الحكومة في استباق الجائحة، وضدّ منظومتها الصحّيّة المترهّلة التي عجزتْ عن تأمين فحوصات كورونا (إلّا من أجل إثبات الحالات الحرجة وحيثما فُقدت الكمّاماتُ من الصيدليّات). هذا، وقد كشفت الصينُ نفسُها إخفاقَ فرنسا، بل تفوّقَها عليها أيضًا، وذلك حين منعتْ عودةَ طيّارٍ كانت فرنسا قد أرسلتْه مؤخّرًا على متن Air France من أجل استيراد 16 مليون كمّامة من الصين؛ ذلك لأنّ فحوصاتِ الصين بيّنتْ أنّ الطيّار يحمل فايروس كورونا.[9]

أمام إحدى الواجهات الفرنسية؛ لا كمّامات، لا معقّمات جلّ: آسفون!

انتقادات موران وأونفري

وفي قراءاتٍ يدعم صحّتَها حلولُ فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر وباءً، متقدِّمةً في ذلك على الصين التي حلّت في المرتبة السابعة، وفق تصنيفات جامعة جون هوبكِنز،[10] وضع مفكّرون فرنسيّون إصبَعهم على هشاشة النظام الفرنسيّ.

فالفيلسوف إدغار موران توقّع تفكّكَ النظام النيوليبراليّ الذي تحتلّ بلادُه المركزَ الاقتصاديَّ السادسَ فيه، وذلك على ضوء استنتاجٍ مفادُه أنّ "فيروس كورونا يُخْبرنا بقوةٍ أنّ البشريّة كلَّها يجب أن تبحثَ عن مسارٍ جديدٍ يتخلّى عن العقيدة النيوليبراليّة من أجل سياسةٍ اجتماعيّةٍ وبيئيّةٍ مضادّةٍ للأزمة. إنّ المسار الجديد سيعزِّز الخدماتِ العامّةَ ويحميها، مثل المستشفيات التي عانت تخفيضاتٍ مجنونةً في أوروبا لسنوات."[11]

كما انتقد الفيلسوف ميشال أونفري، المعروفُ بانتمائه اليساريّ،[12] "رئيسَ دولةٍ تنقصه الكفاءةُ، وناطقًا باسم الحكومة يُقرّ بأنّه لجأ إلى الكذب لحماية رئيس الدولة... وكذلك على ضوء التصريحات المتناقضة التي تُظْهر أنّ إيمانويل ماكرون ليس قائدًا، وأنّه لا يجيد الحسمَ واتخاذَ القرارات واستباقَ الأمور، وأنّه ليس في الواقع سوى رجلٍ من القشّ في الدولة القائمة على معاهدة ماسترخيت. لقد رأى الجميعُ انهيارَ أوروبا كما تصوّرتْها معاهدةُ ماسترخيت، ومعها بلغت الليبراليّةُ القعر: ها نحن نعيد اكتشافَ فضائل الحدود، وتدخّل الدّولة، والحاجةَ إلى الخدمات العامّة، وفضائلَ التأميم."

خيارُ فرنسا

ثمّة فرصةٌ وحيدةٌ في حوزة فرنسا لقلب المعادلة لصالحها، وهي تكمن في تكريس جهودها الجادّة من أجل إيجاد علاجٍ لوباء كورونا، فتنقذ نفسَها وتنقذ العالم. وإلّا فقد يَعتبر كثيرون أنّ كورونا هَشّمتْ (وهَمّشتْ) سببَ وجود فرنسا، الوازنِ بالمطلق، والوازنِ بشكلٍ خاصٍّ في "الاتحاد الأوروبيّ،" الموشكِ على فرط ميثاقه الذي ظهر أنّ "التزامَه" به ما هو إلّا رومانسيّةٌ أخلاقيّة.

فمنذ أيّام،[13]سرّبتْ Le Parisien ملاحظاتٍ سرّيّةً سجّلتها المخابراتُ المركزيّةُ الإقليميّةُ في فرنسا عن خشيتها من "تطرّف الاحتجاج الاجتماعيّ بعد انتهاء الحَجْر،" وذلك بناءً على تحليل بياناتٍ ومعلوماتٍ يتداولها نشطاءُ من مجموعات متطرّفة (يساريّة ويمينيّة)، يجمعها عداءٌ لماكرون. إذًا، داخليًّا، ثمّة تأزيمٌ يتربّص بالرئيس الثامن للجمهوريّة الديغوليّة، الذي تنخفض أسهمُه باطّرادٍ عميم. ولقد سقطتْ وعودُه بانتهاج سياسةٍ خارجيّةٍ تعيد إلى باريس موقعَها في المركز الأوروبيّ الذي تعترشه بروكسل، وهي الوعود التي سبق أن ساهمتْ في صعوده الانتخابيّ على لسان مؤيّديه المتضائلين كجوبيتر.[14]غير أنّ كورونا كشفتْ فشلَ ماكرون بموقعيْه الفرنسيّ والأوروبيّ، وبانتمائه إلى النموذج العالميّ السائد وإلزام فرنسا به.

لكنْ ليس مؤكّدًا أنّ العالم ما بعد كورونا ستَحْكمه الصينُ. فليس بدهيًّا أن يعود العالمُ القهقرى ليطوِّقَه السورُ العظيم، بعدما هَدم جدارَ برلين وانطلق في رحابِ ليبراليّةٍ يمنع الإعلامُ كظمَها أو اقتلاعَ ما بقي منها. وفي زمن كورونا، يتبيّن أنّ الإعلام الفرنسيّ عبارةٌ عن ليبراليّةٍ تفضح نفسَها؛ إنّه قشّةُ الغريق التي تكشف هشاشتَه. الصمت يقي الزلّات؛ وهذا ما تلتزمه الصين. وإزاء الكتمان الصينيّ، يبدو الإعلامُ الفرنسيّ آخرَ أدوات النيوليبراليّة المضعضَعة؛ فهو تارةً يدين الصينَ، وتارةً يدين نفسَه بنفسه. وهو، ضمن الأزمة بأسْرها، ليس سوى صورةٍ جدليّةٍ عن واقعٍ أثبت قصورَ فرنسا عن احتوائه؛ وهذا هو الأهمّ. وهنا تخوض الدولُ الكبرى، بما فيها فرنسا، اختبارَ قوّتها وحنكتها. وعلى ضوء هذا الاختبار قد يتغيّر وجهُ العالم.

بيروت

[2]حيوان خرافيّ ابتدعه مسلسلٌ كرتونيٌّ يابانيّ.

[3]https://www.almodon.com/culture/2018/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A

[5]https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/la-francophonie-espace-de-cooperation-multilaterale/

[6]http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-bourde-sur-bfm-en-plein-hommage-pour-les-morts-de-chine-04-04-2020-8293965.php

[7]https://www.courrierinternational.com/video/video-cartes-sur-table-comment-le-covid-19-sest-propage-dans-le-monde

[8]https://www.annahar.com/article/1151068-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B2%D9%84

[10]https://www.aljazeera.com/news/2020/01/countries-confirmed-cases-coronavirus-200125070959786.html

[11]https://www.almodon.com/culture/2020/3/24/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9

[12]https://www.annahar.com/article/1160242-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84

ماجستير في الأدب الفرنسيّ من الجامعة اللبنانيّة. أستاذة لغة فرنسيّة. بدأتْ تجربتَها الصحافيّة في "شباب السفير." تعمل الآن في جريدة النّهار. حازت جائزةَ الإعلام والهجرة (2018) عن فئة المقال المتعدّد الوسائط بالإنكليزيّة.