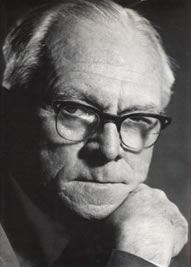

ألان باتون

نقلتها من الإنجليزية: لينا إبراهيم

احتفلَ اتِّحادُ جنوب افريقيا بيوبيله الذهبيّ في العام 1960 وضجَّت البلادُ بأسرها عندما فاز رجلٌ أسودٌ ــــ هو إدوارد سايملين ــــ بجائزةِ الألف باوند عن أفضلِ منحوتة. لم يُثِر عملُه، "أمٌّ وطفلٌ أفريقيان،" إعجابَ جميعِ المتفاعلين مع منحوتته في جنوب افريقيا البيضاء فحسب، بل لامَس أيضًا َضمائرَهم وقلوبَهم، وبات ممكنًا أنْ يَحصد له الشهرةَ في البلدان الأخرى.

سهوُ القائمين على التنظيم هو الذي أدّى إلى قبولِ عمل سايملين ضِمن المسابقة؛ ذلك لأنّ سياسة الحكومة كانت تنصُّ على الفصل العنصريّ التامّ في كلّ الاحتفالات والمسابقات. لذلك تلقّت لجنةُ قطاع النحت في المسابقة توبيخًا داخليًّا بسبب إهمالها إضافةَ عبارة "للبيض فقط" إلى شروط المسابقة. ولكنّ شخصيّةً رفيعةَ المستوى أعلمت اللجنةَ بوجوب منح عمل سايملين الجائزةَ إذا كان "هو الأفضلَ من دونِ منازع." عندها قرَّرت اللجنةُ منحَ الجائزة، أسوةً ببقيّة الجوائز، في الاحتفال العامّ الذي سيَختتم ذلك الجزءَ من الفعّاليّات.

تلقّت اللجنة دعمًا كبيرًا مفاجئًا لقرارها هذا من السكّان البيضِ. لكنْ، في بعض دوائر النفوذ، حصل احتجاجٌ عنيفٌ على أيّ خروج عن "السياسات التقليديّة" المتَّبعة في البلاد، وهدّد كثيرٌ من الفائزين البيض بالتخلّي عن جوائزهم. غير أنّه تَمَّ تلافي الأمر عندما "لم يتمكّن النحّاتُ، لسوءِ الحظّ، من حضورِ الحفل."

"لم أكن أرغب في الذهاب،" قال لي سايملين عابثًا. "والدايَ، ووالدا زوجتي، وكاهنُنا، قرّروا أنْ لا رغبةَ لديّ في الذهاب. وفي النهاية قرّرتُ ذلك أنا أيضًا! بالطبع، ماجوسي، وسولا، والباقون أرادوا منِّي الذهابَ واستلامَ جائزتي شخصيًّا، لكنّني قلتُ لهم: ’شباب، أنا نحّات، لا عارض.‘"

"هذا الكونياك رائع،" قال، "خصوصًا في هذه الكؤوس الكبيرة. إنّها المرّةُ الأولى التي أشربُ فيها بكأسٍ كهذه. كما أنّها المرةُ الأولى التي أشربُ فيها البراندي بهذا البطء. في أورلاندو يُصبح للجميع حلقٌ من حديد، فيكتفي واحدُهم بإرجاع رأسِه إلى الخلف ودَلقِ المشروب في حلقه قبل أن يأتي رجالُ الشرطة."

"إنَّها كأسُ الكونياك الثانية في حياتي. أترغبُ في سماعِ قصة كأس كونياكي الأولى؟"

***

هل تعرف مكتبة ألابستر في شارع فون برانديس؟ حسنًا، بعد انتهاء المسابقة، سألوني إنْ كان بإمكانهم عرضُ منحوتتي: أمٌّ وطفل أفريقيّان. وخصَّصوا لها نافذةً كاملةً، مع خلفيّةٍ من المُخملِ الأبيض ــــ هذا إنْ كان ثمّة شيءٌ اسمُه "مخمل أبيض" ــــ وكذلك خطّوا بضعَ كلماتِ ثناء.

لسببٍ ما لم أستطع الذهابَ والنظرَ إلى تلك النافذة. كنتُ أحيانًا أعْبرُ المكتبة في طريقي من المحطّة إلى مكتب جريدة الهيرالد، وأشعرُ بالرضى لرؤيةِ الناس يقفون أمام النافذة؛ لكنني لم أسترقِ النظرَ إلى المنحوتة قطّ إلّا بطرفِ عيني.

في إحدى الليالي تأخّرتُ في العمل في الجريدة. وعندما غادرتُ كانت الشوارعُ شبهَ خالية، فقرّرتُ التوجّهَ إلى نافذة المكتبة وإطلاقَ العنان لبعضِ المشاعرِ الإنسانيّة الممتعة. ولا بدّ من أنّني ضعتُ قليلًا أثناء تأمُّلِ عبقريّتي لأنّني فوجئتُ بشابٍّ أبيض يقف إلى جانبي.

خاطبني قائلًا: " ما رأيكَ بهذا يا صديقي؟" (أنتم تعلمون أنّ مخاطبة أحدهم لأيّ منكم بـ "صديقي" لا تَسنَح كلَّ يوم).

أجبته: "أنّني أنظر إليه."

قال: "أنا أقطنُ في الجوار، وكلَّ ليلة تقريبًا أحضُرُ إلى هنا وأنظرُ إليه. أنتَ تَعلم أنّه من عملِ شابٍّ [أسود] منكم، أليس كذلك؟ انظرْ، إدوارد سا يملين."

"نعم، أعْلمُ هذا."

"إنّه عملٌ جميل،" قال. "انظرْ إلى رأسِ الأُم ذاك. إنّها تحبُّ ذلك الطفل، لكنّها أيضًا تراقبُ ما حولها. أترى ذلك؟ كأنّها تحميه. إنّها تعلم أنّ حياتَه لن تكون سهلةً."

مال برأسه جانبًا ليتمكَّن من رؤيته بشكلٍ أفضل. وقال:

"لقد حصل على جائزةٍ قدرُها ألفُ باوند، وهذا مبلغٌ كبيرٌ بالنسبةِ إلى شابٍّ من جلدتكم، لكنّ ذلك من حسنِ حظِّه. أنتَ لا تحصل على الكثيرِ من الحظِّ الحسن، أليس كذلك؟"

ثمَّ همس لي: "صديقي، أترغب في كأسٍ من الشراب؟"

بصراحة، لم تكن لديَّ الرغبةُ في الشرب في ذلك الوقت من الليل مع غريبٍ أبيضَ. ثم إنّ عليّ اللحاقَ بالقطار المتَّجهِ إلى أورلاندو.

أجبتُه: "أنتَ تعلم أنّ علينا، نحن السودَ، مغادرةَ المدينة بحلولِ الحاديةَ عشرة."

"لن يستغرقَ الأمرُ كثيرًا من الوقت. إن شقّتي عند ناصية هذا الشارع. أتتكلّمُ الأفريقانيّة؟"**

"منذُ كنتُ طفلًا،" أجبتُ بالأفريقانيّة.

"حسنًا سنتحدّث بالأفريقانيّة إذن. لغتي الإنكليزيّة ليست رائعة. أنا فان رنزبرغ، وأنت؟"

لم يكن في إمكاني أن أُخبِرَه اسمي الحقيقيّ، فقلتُ إنّ اسمي فاكاليسا، وأعيشُ في أورلاندو.

"فاكاليسا، ايه؟ لم أسمعْ بهذا الاسم من قبل."

كان عندها قد بدأ السير، وكنتُ أتبعُه على مضض. تلك مشكلتي كما ستروْن عمّا قريب؛ فأنا لا أستطيعُ أن أنهيَ أيَّ لقاء. لم نمشِ جنبًا إلى جنب تمامًا، لكنّه لم يكن يمشي أمامي كذلك. لم يَبْدُ عليه الارتباك. لم يكن يتلفّت حولَه ليتأكّدَ من غياب منْ يراقبُ المشهد.

سألني: "أتعلمُ ما أردتُ فعله؟"

قلتُ: "كلّا."

|

|

ألان باتون (1903- 1988): كاتب من جنوب افريقيا، وناشط مناهض لسياسة الفصل العنصريّ. أسس الحزبَ الليبراليّ، الذي أخذ على عاتقه مهمّة محاربة تشريع الفصل العنصريّ، حتى حلِّه رسميًّا بسبب قبوله السودَ في عضويّته. من أشهر مؤلفاته: ابكِ يا بلدي الحبيب 1948 وقد بيع من هذه الرواية أكثر من 15 مليون نسخة بـ 20 لغة. |

"أردتُ مكتبةً، كالتي هناك. لطالما أردتُ ذلك منذ صغري. في طفولتي كنتُ أملكُ مخزنًا صغيرًا،" قال وهو يضحك من نفسِه. "بالطبع كان بعض الكتب حقيقيًّا، وبعضُها الآخر كتبتُه بنفسي. لكنّي كنت سيّء الحظّ، إذ فقدتُ والديَّ قبلَ أن أنهي مدرستي."

"هل أنتَ متعلم؟" سألني.

أجبتُه على مضض: "نعم." ثم فكّرتُ ما أشدّ غباءه لتركه السؤالَ بلا تتمّة.

لكنه تابع سائلًا: "تعليم عالٍ؟"

وعلى مضض أيضًا أجبتُ: "عالٍ".

تمادى بالسؤال: "بدرجة علميّة؟"

"نعم."

"آداب؟"

"نعم."

عندها أطلقَ زفرةً طويلةً: "آه."

كنّا قد وصلنا إلى المبنى الذي يقطنُ فيه، ضمن عماراتِ مايوركا، وهي لم تكن مبانيَ فخمةً. سُعِدتُ لرؤية المدخل خاليًا. لم أكن مرتاحًا؛ ففي أماكنَ كهذه لا أشعر بالراحةِ ما لم أكن محميًّا من الأصدقاء، في حين أنّ هذا الرجل كان غريبًا. كان المصعدُ عند الطابق الأرضيّ، وقد كُتِبَ عليه "للبِيض فقط" باللُّغتين الإنكليزيّة والأفريقانيّة. فَتح فان رنزبرغ بابَ المصعد وأشار عليّ بالدخول. أكان مرتبكاً؟ حتى يوميَ هذا لا أعرف الإجابة. وبينما كنتُ أنتظره كي يضغطَ زرَّ المصعد لنتحرّكَ بعيدًا عن الطّابق الأرضيّ، وقف وإصبعُه معلَّقةٌ فوقَ الزِّر، ونظر إليّ بنوعٍ من الغبطةِ الصادقةِ غير الأنانيّة قائلًا:

"كنتَ محظوظًا. الأدبُ، هذا ما أردتُ دراستَه أنا كذلك."

هز رأسَهُ ضاغطًا الزرَّ، ولم يتكلّم ثانيةً حتى توقّف المصعدُ في الأعلى. لكنّه قبلَ أنْ نخرج قال فجأةً: "لو كانت لديَّ مكتبةٌ لأعطيتُ ذلك الشابَّ نافذةً [ليعرضَ فيها]."

خرجنا من المصعد، ومشينا في أحد الممرّات الاسمنتيّة المصقولة. أعتقدُ أنّ بإمكانك تسميتَه "رواقًا" لو لم يكن مرتفعًا جدًّا؛ فلنسمِّهِ ممرًّا. على إحدى جهاتِ الممرّ كان ثمّة جدارٌ، وهواءٌ عذبٌ كثير. وبعيدًا في الأسفل، امتدّ شارعُ فون برانديس.على الجهة المقابلة كانت أبوابُ الشقق، وهي أبوابٌ "بلا هويّة"؛ فقد كان بإمكانك سماعُ الراديو وأصواتِ أشخاصٍ يتكلّمون، لكنْ لم يكن يُرى فيها مخلوقٌ.

لا أحبّ أن أعيش في مكانٍ مرتفعٍ كهذا. نحنُ الأفارقةَ نحبُّ أن نكونَ قريبين من الأرض.

وقفَ فان رنزبرغ أمامَ أحد الأبواب وقال لي: "لن أغيبَ أكثرَ من دقيقة." ثمّ دخل، تاركًا البابَ مشرَّعًا. كان بإمكاني سماعُ أصواتٍ في الداخل. قلتُ في نفسي لا بدَّ من أنّه يخبرهم عن هويّة الشخص عند الباب. بعد حوالى دقيقة عاد حاملًا كأسيْن من النبيذ الأحمر. كان دافئًا ومبتسمًا. قال:

"آسف، لا يوجد براندي. ثمّة نبيذ فقط. لنشربْ نخبَ السعادة."

بالطبع لم أكن أتوقّع أن أشربَ كأسي في الممرّ. لم أكن أشعر بما يدور في خلدكم الآن فحسب، بل كنتُ أفكّر أيضًا أنّ أحد تلك الأبواب "البلا هويّة" [العديمة الدفء] قد يُفتح في أيّة لحظة، فيراني أحدُهم، في مبنًى مخصّصٍ "للبيض" فقط، أخرقُ، أنا وفان رنزبرغ، قوانينَ الدولة في ما يتعلق بالكحول. كان بإمكان الغضب أن ينقذَني من هذا الموقف المحرج، لكنْ لا يمكنني الغضبُ بسهولة. ولو كان بإمكاني ذلك أصلًا لوجدتُ صعوبةً في أن أغضبَ من ذلك الشخص تحديدًا. غير أنّني أردتُ الخروجَ من ذلك المكان ولم أستطع. وكانت أمّي قد اعتادت أن تقول لي عندما أتلفّظ بكلامٍ معادٍ للبيض: "بُنَيّ، لا تتكلّمْ هكذا. تكلّمْ كما أنت." وكانت ستفهمُ على الفور لماذا قبلتُ كأسًا من الشراب من رجلٍ قدمّه إليّ في الممر.

سألني فان رنزبرغ: " ألا تعرف المدعوّ سايملاين؟"

أجبته: "لقد سمعتُ به."

قال: "أحبّ أن ألتقيَه، أحبّ أن أتحدّث إليه." ثم أضاف شارحًا: "أريد أن أسرُّ إليه بمكنوناتِ نفسي."

خرجتِ امرأةٌ في الخمسين من عمرها تقريبًا من الشقّة، حاملةً صحنًا من البسكويت. ابتسمتْ وانحنتْ لي. تناولتُ قطعة. لكنْ لم يكن ممكنًا، ولو أعطيتَني مالَ العالم كلّه، أن أقولَ لها بالأفريقانيّة "شكرًا لدعوتي" (dankie, my nooi)، أو تلك العبارةَ المقزِّزة "شكرًا آنستي" (dankie, missus). ثم إنّني لم أكن أريد أنْ أتحدَّث بالإنكليزيّة لأنَّ لغتَها كانت الأفريقانيّة. لهذا خاطرتُ واستخدمتُ كلمة "سيّدتي" (mevrou)، التي لفرطِ تهذيبها قد تدفع بعضَ الأفريقانيين*** إلى أن يصرعوا أرضًا أيَّ رجلٍ أسودَ يستخدمُها. قلتُ، بأفريقانيّةٍ صقيلة، مع بسمةٍ وانحناءةٍ أيضًا: "أنا ممتنٌّ لكِ سيِّدتي" (Ek is u dankbaar, Mevrou).

لكنّ أحدًا لم يصرعْني أرضًا. فقد ابتسمتِ المرأةُ وانحنت؛ أمّا فان رنزبرغ فقال بصوتٍ متوتّرٍ طلع فجأةً من لامكانٍ: "أرضُنا جميلةٌ، لكنّها تحطِّمُ قلبي."

وضعت المرأةُ يدَها على ذراعه قائلةً: "جاني، جاني."

ثم خرجتْ من الشقّة امرأةٌ أخرى ورجل، وكلاهما في العمر نفسه، ووقفا خلف فان رنزبرغ، الذي قال: "إنه يحمل شهادةَ بكالوريوس في الآداب. ما رأيكم بهذا؟"

ابتسمتْ لي المرأةُ الأولى، وانحنت من جديد. قال فان رنزبرغ بلهجةٍ تَنمُّ عن الأسى: "أردتُ أنْ أقدِّمَ براندي إليه، لكنْ ليس لدينا سوى النبيذ."

قالت المرأة الثانية: "لقد تذكّرتُ يا جاني. تعالَ معي."

عادت إلى الداخل، وتبعها فان رنزبرغ. قالت لي المرأةُ الأولى: "جاني رجلٌ صالح. غريبٌ هو، لكنّه صالح."

كنتُ أفكّر في أنَّ هذا الوضع جنونيّ برمّته، ويتجاوز قدرتي على التحمُّل: أنا، رجلٌ غريبٌ أسود، يستمع إلى عائلةٍ تُثْني على ولدِها، فيما هؤلاء البيضُ الغرباءُ يقفون وينظرون إليَّ في الممرّ وكأنّهم يريدون ملامستي [التقرّب إليّ] ولكنّهم لا يعرفون السبيلَ إلى ذلك. غير أنّني رأيتُ جدّيّةَ تلكً السيّدة التي كانت قد ابتسمتْ وانحنت، فقلتُ لها: "أنا أرى ذلك، يا سيّدتي."

"كلَّ ليلةٍ ينزل من بيته كي يتأمَّل التمثالَ،" قالت. "يقول إنّ الله وحده هو القادرُ على خلق شيءٍ بهذا الجمال، لذا فإنّ الله لا بدَّ من أن يكون موجودًا داخل الرجُل الذي نحَتَه، ولذا فإنّ فان رنزبرغ يريدُ لقاءه ليُفضي إليه بمكنوناتِ قلبه."

نظرتْ إلى الداخل، ثم خفضتْ صوتَها قليلًا وقالت لي: "أَلا ترى؟ يبدو أنّ سبب ذلك هو أنّ التمثالَ لامرأةٍ سوداءَ وطفلٍ أسود."

أجبتُها: "بلى، أرى ذلك، سيّدتي."

التفتتْ إلى الرجل الثاني، وقالت وهي تشير إليّ: "إنّه ولدٌ صالح."

عادت المرأةُ الأخرى مع فان رنزبرغ، وكان يحمل زجاجةً منَ البراندي. كان مبتسمًا وراضيًا، وقال لي: "هذا ليس براندي عاديًّا، إنَّه فرنسيّ."

أراني الزجاجة. ولمّا كنتُ أرغبُ في مغادرة ذلك المكان بأيّة طريقة، فقد نظرتُ إلى الزجاجة ليتبيَّنَ لي أنّها كونياك. التفتَ إلى الرجل الآخر قائلًا: "عمَّاهُ، أتذْكر؟ عندما كنتَ مريضًا؟ لقد قال الطبيبُ وقتها إنّ عليكَ شربَ صنفٍ جيّدٍ من البراندي. والبائع في متجرِ الكحول قال إنّ هذا أفضل براندي في العالم."

"يجبُ أنْ أذهب،" قلتُ. "عليَّ اللَّحاق بذلك القطار."

"سآخذكَ إلى المحطّة،" قال. "لا تقلقْ."

صبَّ لي كأسًا، وصبّ لنفسه كأسًا. وقال:

"عمَّاه، ما رأيُكَ بكأسٍ لك؟"

أجابَ الرَّجلُ الأكبرُ سنًّا: "لا مانعَ لديّ." ودخلَ المنزل ليُحضِرَ كأسًا لنفسه.

قال فان رنزبرغ : "نَخب السَّعادة،" ورفع كأسَه لي. كان البراندي جيّدًا، بل أفضلَ من أيّ براندي تذوّقتُه في حياتي. لكنّني كنتُ أريد مغادرة المكان بأيّة طريقة. وقفتُ في الممرّ أحتسي براندي فان رنزبرغ. عاد العمُّ حاملًا كأسه، فصبَّ لهُ فان رنزبرغ البراندي، ورفعَ العمُّ كأسَه لي أيضًا. كان حُسنُ النيّةِ يغمرُنا جميعًا، لكنني كنت أترقّب أن يُفتح أحدُ تلك الأبواب العديمة الدفء. فربّما كانوا هم أيضًا يترقّبون ذلك، لا أدري؛ وربّما عندما تكون في أمسِّ الحاجة إلى أن تلمسَ أحدًا فلن تبالي. وكنتُ أشرب البراندي بالسُّرعةِ التي أشربُها في أورلاندو.

"يجب أن أذهب،" قلت.

قال فان رنزبرغ: "سآخُذَك إلى المحطّة." أنهى كأس البراندي، وكذلك فعلتُ. قدّمنا كأسيْنا الفارغتين إلى العمّ، الذي قال لي: "تُصبح على خيرٍ يا بنيّ." وقالت المرأة الأولى: "ليُبارِكْكَ الله." أما الأخرى فانحنتْ وابتسمتْ. نزلتُ وفان رنزبرغ بالمصعد إلى القبو واستقللْنا سيّارته.

قال: "أخبرتُكَ أنّني سأوصِلُكَ إلى المحطَّة. كنتُ أرغبُ في إيصالك إلى منزلكَ، لكنَّني أخافُ أورلاندو ليلًا."

قاد سيّارته صعودًا في شارع إيلوف، وقال: "هل فهمتَ ماذا عنيتُ؟" كنتُ أعرف أنّه يريد جوابًا عن شيءٍ معيّنٍ وأردتُ إجابتَه، لكنَّني لم أستطع لأنني لم أعرف ذلك الشيء. لا يمكن أنْ يكونَ قد قصَدَ الخوفَ من أورلاندو ليلًا لأنّ ذلك لا يحتمل أيّة إضافة.

"عنيتَ ماذا؟" سألتُه.

أجابَ: "أقصد حولَ كونِ أرضنا جميلةً؟"

نعم، كنتُ أعلم ما عناه بتلك الجملة، وأعلمُ ـــ بحقّ السماء ـــ أنّه أراد لمسي كذلك، وأنّه لا يستطيع ذلك، لأنّ عينيه عمِيَتا لبقائهما في الظّلام سنوات طوالًا. وقلتُ لنفسي إنّه لشيءٌ مؤسفٌ فعلًا؛ فإذا لم يتمكّن البشرُ من ملامسة بعضهم بعضًا فسيؤذي كلٌّ منهم الآخرَ يومًا ما. لقد كان عماهُ مؤسفًا، وكان مؤسفًا أنّه لا يستطيع ملامستي، ذلك لأنّ السود لم يعودوا يلمسون البيِضَ؛ ولا يحدثُ ذلك إلّا مصادفةً: عندما يخلقون شيئًا مثلَ "أمٌّ وطفلٌ افريقيّان."

سألني: "بماذا تفكّر؟"

قلتُ: " بالكثيرِ منَ الأشياء." لكنّ قلة بلاغتي أَحبطتْني، لأنّني كنت أعرف أنَّه يريد مني شيئًا محدّدًا. شعرتُ بهِ ينكفئ غاضبًا، حزينًا، مجروحًا، يائسًا، لا أعرف. توقَّفَ عند مدخل المحطّة الرئيس، لكنّني لم أقلْ له إنني لا أستطيعَ الدخول من ذلك الباب. فترجّلتُ من السيارة وقلت له: "شكرًا على هذه الأمسية الودودة."

"لقد سعدوا باستضافتكَ. ألاحظتَ ذلك؟"

أجبته: "نعم، لاحظتُ."

جلسَ غارقًا في مقعدِه، كرجلٍ أُثقلَه أسًى مبهَمٌ لا يفسَّر. أردتُ أن ألمِسَه، لكنّني كنتُ أفكِّرُ في القطار. قال: "تُصبح على خير." أجبتُه بالمثل. حيّا كلٌّ منّا الآخرَ [بإشارة من يده إلى رأسه]. بمَ كان يُفكِّر؟ اللهُ أعلم. أمّا أنا فكنتُ أفكِّر في أنّه أشبهُ برجلٍ يحاولُ أن يجري في سباقٍ وهو ينتعل حذاءً من حديد ولا يفهم سببَ عجزه عن الحركة.

عندما عدتُ إلى أورلاندو أخبرتُ زوجتي بالقصّة ، فبكتْ.

* قصة "كأس في الممرّ" (1960) نُشِرتْ ضمن مجموعة قصصيّة تحمل عنوان قصص من بلد مضطرب، وقد استقى باتون موضوعَها من حادثةٍ رواها له أحدُ أصدقائه السود، إذ دعاه أحدُ معارفه البيض إلى شقّته لاحتساء كأسٍ، ليتبيّن له حين وصوله أنّ الدعوة كانت إلى الممرّ لا إلى الشقّة.

** الأفريقانيّة: إحدى لغات دولة جنوب افريقيا وناميبيا، وهي مشتقّة من اللغة الهولنديّة الخاصة بالمستوطنين الذي وصلوها في القرن السابع عشر.

*** الأفريقانيون: مواطنو دولة جنوب أفريقيا من أصل أوروبيّ.