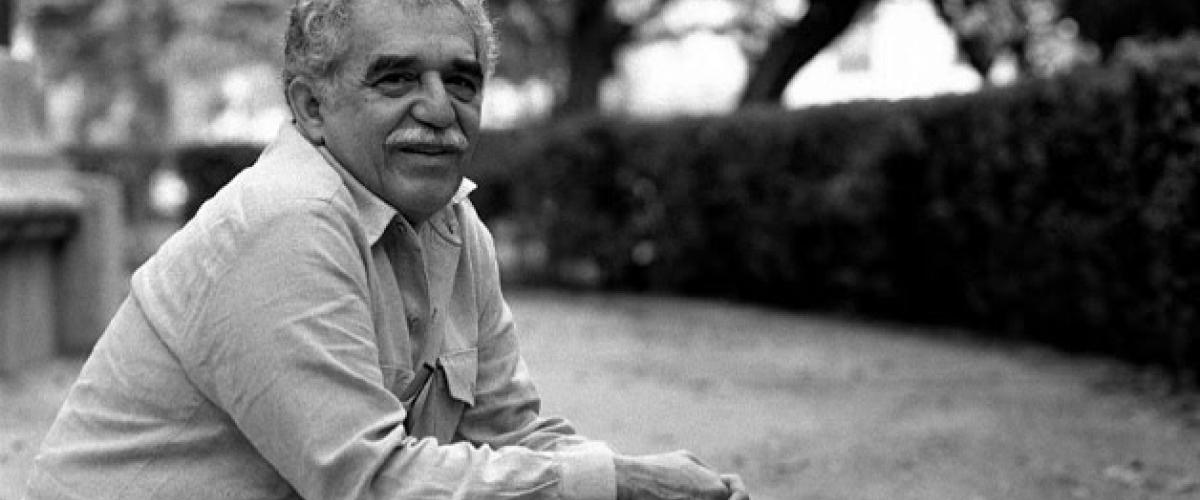

روائي عالمي وصَحفي كولومبي.اشتهر بفضل روايته "مائة عام من العزلة"، التي صدرت عام 1967 وكانت من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم.حائز على جائزة نوبل 1982.

نقلها عن الإسبانية وقدّمها: وضّاح محمود

في السنوات الأخيرة المنصرمة، كُتب العديدُ من المقالات في الصحافتيْن العربيّة والأجنبيّة عن رواية موعدنا في شهر آب، وهي الرواية الأخيرة التي كتبها غابرييل غارسيا ماركيز من دون أن ينهيَها؛ ففي العام 2014 غيّبه الموتُ، خصمُه القديمُ المتربِّصُ في كلّ صفحةٍ من صفحات الحبّ والجمال التي دبّجها.

تشير معظمُ المقالات التي تحدّثتْ عن الرواية إلى أنّها كُتبتْ في فصولٍ خمسة، تشكِّل مجتمعةً بناءً روائيًّا متكاملًا، موضوعُها العامُّ هو الحبّ، لكنّ كلَّ فصلٍ منها أيضًا يشكّل قصّةً قصيرةً مستقلّةً بذاتها. تتحدّث الرواية عن سيّدةٍ جميلةٍ في خريف العمر، اسمُها آنا مجدلينا باتش، دُفنتْ أمُّها بناءً على رغبتها في مقبرةٍ تقع على تلّةٍ في جزيرةٍ معزولةٍ صغيرةٍ من بحر الكاريبي. في شهر آب من كلّ عام، تذهب آنا مجدلينا إلى الجزيرة، فتزور قبرَ أمّها وتضع عليه باقةً من الزنابق الطريّة، وتُخبرُها بما يستجدُّ في حياتها، وتطرح عليها الأسئلةَ التي تؤرِّقها، ثم تغادر، لتأتيها الأجوبةُ في أحلامها أو عن طريقِ الآخرين. بعد الانتهاء من زيارة القبر تعيش آنا مجدلينا، في كلّ مرّةٍ، مغامرةً تختلف عن سابقتها.

يقول القيّمون على تراث ماركيز إنّ الرواية قد ترى النورَ ذاتَ يوم بفصولها الخمسة؛ فهم يتريّثون لأسبابٍ عديدةٍ، أهمُّها أنّها لا تبدو لهم مكتملةً. وبانتظار الإفراج عن الكتاب كاملًا فقد اكتفوْا بإعطاء الصحافة الفصلَ الأوّلَ منه. هنا أقدّم ترجمتي لهذا الفصل، نقلًا عن صفحة جامعة مكسيكو الوطنية،[1]وهو موجودٌ أيضًا على موقع صحيفة لابانغوارديا الإسبانيّة[2]وصحفٍ أخرى.

ترجمتُ النصَّ وأرسلتُه إلى مجلة الآداب، ظنًّا منّي أنّني أقدِّم سبْقًا. لكنّ عينَ المجلّة الساهرة لفتتْ نظري إلى أنّ النصّ مترجَم إلى العربيّة منذ سنتيْن وأكثر، وهو منشورٌ في موقع نزوى على شبكة الأنترنت. قرأتُ النص على موقع نزوى بترجمة رشيد الأشقر، وقد عنونه بـ"سنلتقي في أغسطس،" فوجدتُه نصًّا جميلًا أنيقًا ما خلا هفوةً أو هفوتيْن. وقلتُ ما ضرّ لو أنشرُ ترجمتي أنا أيضًا، فيربح القارئُ بذلك نصّيْن لا نصًّا واحدًا، وقد يحلو له أن يقارنَ بينهما، فيرى أين نجح هذا وأين أخفق ذاك. يقول بول ريكور: "إنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ننقدَ بها إحدى الترجمات هي أن نقترحَ ترجمةً نعتقد أنّها مختلفةٌ أو أجمل."[3] ومن وحيه أيضًا أتذكّر أنّ مأزقَ الترجمة هو أنّه ليس لدينا "نصٌّ أصليٌّ مترجَم" نتّفق جميعًا على كماله لكي نقيسَ عليه الترجماتِ اللاحقة؛ وبذا لا يبقى أمامنا من طريق سوى أن نترجمَ ونترجمَ... إلى ما لا نهاية.

كأنّما المترجِمُ سيزيف، والترجمةُ الصخرةُ!

***

عادت إلى الجزيرة يوم الجمعة في السادس عشر من شهر آب ،على متن عبّارةِ الساعة الثانية من بعد الظهر. كانت ترتدي قميصًا من القماش المضلّع وبنطالًا من الجينز، وتنتعل حذاءً عاديًّا واطئَ الكعب، ولا ترتدي جوارب. وكانت تحمل مظلّةً من قماش الأطلس، ولا متاعَ في يدها غير حقيبةٍ صغيرةٍ من حقائب الشاطئ. انتقتْ من سيّارات التاكسي المصطفّةِ على رصيف الميناء سيّارةً من طرازٍ قديم، تهالكتْ بفعل أملاحِ البحر، فقصدتْها فورًا. استقبلها السائقُ وحيّاها كأنّها صديقٌ قديم، وسار بها وسيّارتُه تتقافز في شوارع القرية الفقيرةِ ذاتِ البيوت التي بُنيتْ جدرانُها بالطينِ والقصب، وسُقفتْ بسَعف النخيل. تعيَّن عليه أن يناورَ كثيرًا أثناء القيادة حتى يتفادى الخنازيرَ التي لا تخشى شيئًا، والأطفالَ العراةَ الذين يهزؤون به عند مروره فيقومون بحركاتٍ شبيهةٍ بحركات مصارعي الثيران. ولمّا وصل إلى أقصى القرية، دخل في شارعٍ عريضٍ تحفُّ به أشجارُ النخيل الملكيّ الباسقة، حيث تقع الشواطئُ والفنادقُ السياحيّة بين البحر المفتوح وبحيْرةٍ داخليّةٍ تسبح فيها طيورُ مالك الحزين الزرقاء. وأخيرًا توقّف أمام أحد الفنادق، وكان أقدمَها وأقلَّها بريقًا.

كان البوّاب ينتظرُها، وفي يده مفاتيحُ الغرفة الوحيدة التي تقع في الدوْر الثاني وتُطلّ على البحيْرة. صعدت الأدراجَ بسرعة البرق، ودخلت الغرفةَ المتواضعةَ التي تفوح فيها رائحةُ مبيدٍ للحشرات، ويكاد السريرُ الكبيرُ يَشْغلها بأكملها. أخرجتْ من حقيبتها محفظةً جلديّةً صغيرةً تضمّ أدواتِ التزيّن، وكتابًا سميكًا وضعتْه على كومودينة السرير، وكان مُعلَّمًا عند إحدى الصفحات بسكينٍ لفضّ المغلّفات، مصنوعةٍ من العاج. ثم أخرجتْ قميصَ نومٍ من الحرير الورديّ ووضعتْه تحت المخدّة. وبعدها أخرجتْ شالًا من الحرير المزيَّن بالطيور الاستوائيّة، وقميصًا أبيضَ قصيرَ الكمّيْن، وحذاءً رياضيًّا قديمًا، وذهبتْ بها إلى الحمّام مع المحفظة الجلديّة الصغيرة. وقبل أن تبدأ بالتزيّن خلعتْ عنها القميصَ المضلَّع، ونزعتْ خاتمَ الزواج، وساعةَ اليد الرجاليّة التي تضعها في معصم يدها اليمنى، ثم غسلتْ وجهَها غسلًا سريعًا كي تنفضَ عنه وعثاءَ السفر وتزيلَ نعاسَ الظهيرة. حتى إذا انتهت من تنشيفه، رازت أمام المرآة براحتيْها ثدييْها المكوَّريْن الشامخيْن، على الرغم من ولادتيْها الاثنتيْن وتقدُّمِها في العمر. شدّت وجنتيْها إلى الخلف بأطرافِ أصابعِها لترى نفسَها كيف كانت وهي شابّة، فرأت وجهَها مقنَّعًا بقناعٍ لوزيِّ العينين صغيرِ الأنف منتفخِ الشفتين. تناست التجاعيدَ البارزةَ في رقبتها، إذ لا برءَ منها، وأبدت أسنانَها الرائعة التي نظّفتْها جيّدًا في العبّارة بعد الغداء. فركتْ بمزيل التعرّق إبطيْها المحلوقيْن منذ وقتٍ قريب، ثم ارتدت القميصَ القطنيَّ الخفيف الذي طُرِّزتْ باليد على جيْبه الأحرفُ الأولى من اسمها AMB. مشطتْ شعرَها الهنديَّ الطويل حتى كتفيْها، وربطتْه كذيْل الحصان بالشالِ المزيَّنِ بالطيور. وختمتْ تزيّنها بأن طرّتْ شفتيْها بقلم الشفاه الفازلينيّ الخفيف، ورطّبتْ سبّابتيْها بلسانها كي تسوّي بهما حاجبيْها المستقيميْن، ثم رشّت القليلَ من عطرها المرّ خلف كلّ أذن، فوجدتْ نفسَها أخيرًا في المرآة أمام أمٍّ في خريف العمر. كانت بشرتُها زاهيةً بلونها الطبيعيّ من دون أيّ أثرٍ لمستحضَرات التجميل، وكانت عيناها البرّاقتان تبدوان أبديّتيْن خلف أجفانها البرتغاليّة الداكنة. تأمّلتْ وجهَها عميقًا، وتفحّصتْه بإمعان، فألْفت نفسَها على ما يُرام، تكاد تكون مثلَما تشعر وتُحسّ. حتى إذا وضعت الخاتمَ في إصبعها وساعةَ اليد في معصمها، أدركتْ تأخّرَها، إذ لم يعد يفْصلها عن تمام الخامسة غير ستّ دقائق. لكنّها اقتنصتْ دقيقةً من الشوق والحنين، فتأمّلتْ طيورَ مالك الحزين وهي تطير باسطةً أجنحتَها بثباتٍ في ضباب البحيْرة الملتهب. نصحتْها الغيومُ السوداءُ المتفرّقة من جهة البحر بأن تتعقّلَ وتحملَ معها مظلّتَها احترازا.

كانت سيّارةُ التاكسي تنتظرُها تحت أشجار الموز عند البوّابة، فانطلقتْ بها مبتعدةً عبر الشارع العريض الذي تحفّ به أشجارُ النخيل. حتى إذا وصلتْ إلى فسحةٍ بين الفنادق أقيمت فيها سوقٌ شعبيّةٌ في الهواءِ الطلق، توقّفتْ عند إحدى بسطات بيع الزهور. كانت امرأةٌ سوداءُ طويلةُ القامة تغفو على أحد كراسي الشاطئ غفوةَ القيلولة، فاستيقظتْ مذعورةً، وعرفت المرأةَ الجالسةَ في المقعد الخلفيّ من السيّارة، فأعطتها - وهي تضحكُ وتثرثر - باقةَ الزنبق التي طلبتْها لها منذ الصباح.

بعد عدّة بنايات، انعطفت السيّارةُ، ودخلتْ في دربٍ وعرٍ صاعدٍ، مفروشٍ بحجارة ٍحادّةٍ مدبَّبة. فبدت، من خلال الجوّ الذي أثقله الحرُّ، يخوتُ اللهو المصطفّةُ على الرصيف السياحيّ، وبدت العبّارةُ وهي تنطلق، وارتسمتْ ظلالُ المدينة البعيدة في الضباب الذي يلفّ الأفقَ، ولاح بحرُ الكاريبي مفتوحًا على المدى.

على رأس التلّة كانت مقبرةُ الفقراء البائسة. دفعتْ بوّابتَها الصدئة من دون عناء، وسارت وهي تحمل باقةَ الأزهار على الدرب المحفوف بالقبور، التي غطّتها الأشواكُ والأعشابُ البرّيّةُ وتناثر على جانبيها حطامُ التوابيت وبقايا العظام التي فحّمتْها الشمس. بدت القبورُ متشابهةً في المقبرة المهجورة، التي تتوسّطها شجرةُ ثيبا ذاتُ أغصانٍ كبيرة. آلمتْها الأحجارُ الحادّةُ المدبّبةُ من خلال نعلها الكاوتشوكيّة؛ فلقد سخنتْ بفعل الحرارة. ونفذتِ الشمسُ الحارقةُ إلى رأسها من خلال أطلس المظلّة. خرجتْ إحدى السحالي من بين الأشواك والأعشاب، فتوقّفتْ أمامها بغتةً ونظرتْ إليها لحظةً، ثم ولّتْ هاربةً.

نظّفتْ ثلاثةَ قبور. حتى إذا أصيبت بالإعياء وتصبّبتْ عرقًا، تمكّنتْ من التعرّف إلى الشاهدة الرخاميّة المصفرّة التي تحمل اسمَ أمِّها وتاريخَ وفاتها منذ تسعة وعشرين عامًا. كان من عادتها أن تخبر أمَّها، وهي في القبر، بأخبار المنزل. وذاتَ مرّة أمدّتْ أمَّها بمعلوماتٍ سرّيّةٍ طلبا لمساعدتها على اتّخاذ قرارها في الزواج. وبعد بضعة أيّام، ظنّت أنها تلقّت إجابةً منها في حلمٍ بدا لها بيّنًا وصائبًا. وحدث معها أمرٌ مشابهٌ عندما دخل ابنُها المستشفى بسبب حادثِ مرور، وظلّ بين الحياة والموت أسبوعيْن؛ ولكنْ هذه المرة لم يأتها الجوابُ من أمّها في الحلم، وإنّما في حديثٍ عابرٍ مع امرأةٍ اقتربتْ منها بلا سببٍ في السوق. لم تكن تؤمن بالخرافات، لكنّها كانت على يقينٍ راسخٍ أنّ مماهاتَها التامّة مع أمّها تستمرّ بعد موتها. وهكذا طرحتْ عليها أسئلةَ العام، ووضعتْ باقةَ الزهور على القبر، ثم انصرفتْ وهي على قناعةٍ بأنّها ستتلقّى الأجوبةَ في اليوم الذي لا تتوقّعه.

أنهت مهمّتَها. ولقد كرّرتْ تلك الرحلةَ خلال ثمانية وعشرين عامًا متتاليًا، في السادس عشر من شهر آب من كلّ عام، في الساعة نفسِها، في الغرفة نفسِها، من الفندق نفسِه، مع سائق التاكسي نفسِه، وبائعة الزهور نفسِها، وتحت الشمس الحارقة للمقبرة البائسةِ نفسِها، وذلك كي تضع باقةً من الزنابق الطريّة على قبر أمّها. وابتداءً من هذه اللحظة لم يعد لديها ما تفعله حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، موعدِ انطلاق العبّارة في خطّ الرجوع.

كان اسمُها آنا مجدلينا باتش، وقد مضت اثنتان وخمسون سنةً على ولادتها، وثلاثٌ وعشرون سنةً على زواجها الناجح من رجلٍ يحبُّها وتزوّجتْه من دون أن تُنهي دراستَها الجامعيّة في الآداب، وكانت لا تزال عذراءَ ولم تعرف خطيبًا أو رجلًا قبله. كان والدُها معلّمًا للموسيقا، وكان لا يزال وهو في الثانية والثمانين من عمره مديرًا للمعهد الإقليميّ. أمّا والدتُها فقد كانت معلّمةً للصفوف الابتدائيّة، شهيرةً، تتبع منهجَ مونتيسوري في التربية والتعليم، ولم ترغبْ - على الرغم من مزاياها العظيمة - في أن تصبحَ شيئًا آخر حتى الرمقِ الأخيرِ من حياتها.

ورثتْ آنا مجدلينا عن أمِّها سحرَ عينيْها العسليّتيْن، وفضيلةَ قلّة الكلام، وذكاءَ إخفاءِ مزاجِها وأهوائها. لم تعلن الأمُّ عن رغبتها في أن تُدفنَ في الجزيرة إلّا قبل ثلاثة أيّامٍ من وفاتها. أرادت آنا مجدلينا أن ترافقَها منذ الرحلة الأولى، لكنّ أحدًا لم يرَ في ذلك شيئًا من الحكمة لأنّها هي نفسُها لم تصدّقْ أن تنجو من حزنِها وكربها. ومع ذلك فقد أخذها والدُها إلى الجزيرة في الذكرى السنويّة الأولى لرحيل أمّها كي توضع الشاهدةُ الرخاميّةُ التي كانت ديْنًا للقبر عليهما. أخافتها الرحلةُ التي تمّت على متن زورقٍ صغير، رُكِّب محرّكُه على الحافّة، ودامت قرابةَ أربع ساعات لم يهدأ البحرُ خلالها لحظةً واحدة. أُعجبتْ بشواطئ الرمال الذهبيّة الملاصقة للغابة العذراء، ودُهشتْ من صخب الطيور المدوّي وطيورِ مالك الحزين وهي تحلّق كالأشباح فوق مياهِ البحيْرة الداخليّة الراكدة. لكنّها اغتمّت لبؤس القرية حيث اضطُرّت هي ووالدُها إلى النوم في العراء في أرجوحتيْن معلّقتيْن بين شجرتيْ جوز هند، وحزنتْ لكثرة الصيّادين السود الذين بُترتْ أذرعُهم في انفجار أصابع ديناميت في أيديهم. ومع ذلك فقد فَهمتْ، بعد هذا وذاك، رغبةَ أمّها حين رأت روعةَ المكان من أعلى المقبرة. وهكذا قرّرتْ حينذاك أن تأتيَها كلَّ عامٍ بباقةٍ من الزهور ما دامت على قيد الحياة.

كان شهرُ آب أكثرَ شهور السنة حَرًّا، وفيه موسمُ الأمطار الغزيرة، لكنّها اعتبرت الأمرَ التزامًا شخصيًّا يتعلّق بحياتها الخاصّة، وعليها أن تفيَ به من دون تأخيرٍ وأن تقوم به دومًا بمفردها. كان ذلك هو الشرطَ الوحيدَ الذي اشترطتْه على رجُلها قبل الزواج، وقد تحلّى الزوجُ بالفطنة ليسلِّم وليَقبلَ بأنّ هذا الأمرَ خارج عن إرادتها.

وهكذا شهدتْ آنا مجدلينا، عامًا بعد عام، كيف تتكاثر الأبراجُ الزجاجيّةُ التي تؤوي الفنادقَ السياحيّة. وانتقلتْ للعبور من استخدام زوارق الهنود إلى المراكب ذاتِ المحرِّكات، ثم إلى العبّارات الحديثة. وكانت تعتقد أنّ لديها من الأسباب ما يجعلها تُحسّ نفسَها أقدمَ أهالي القرية.

في ذلك المساء، لمّا رجعتْ إلى غرفتها في الفندق، استلقت على السرير، لا يَستر جسمَها سوى البيكيني المطرَّز، واستأنفتْ قراءةَ الكتاب الذي بدأتْه أثناء الرحلة، وكان رواية دراكولا الأصليّة لبرام ستوكر. لقد كانت قارئةً مواظبةً على الدوام، وسبق أن قرأتْ بتمعّنٍ أكثرَ ما يستهويها من الكتب، وهو الرواياتُ القصيرة من مختلف الأصناف، مثل حياة لاثاريو دي تورمس والشيخ والبحر والغريب. وفي السنوات الأخيرة، وهي تقترب من الخمسين، غرقتْ حتى القاع في روايات الخوارق.

كان دراكولا قد افتتنَها منذ البداية، لكنّها استسلمتْ في ذلك المساء للهدير المستمرّ للمروحة المعلّقة في السقف، فنامت والكتابُ على صدرها. استيقظتْ بعد ساعتين والظلمةُ من حولها، وكانت تتصبّب عرقًا، معتكرةَ المزاج، يكاد الجوعُ يصمُّ أذنيْها.

لم يكن نزولُها إلى بار الفندق استثناءً عن روتين سنواتِها السابقة؛ فهو يظلُّ مفتوحًا حتى العاشرة ليلًا، وقد سبق أن نزلتْ إليه عدّة مرّات لتأكل شيئًا ما قبل النوم. لاحظتْ أنّ عددَ الزبائن أكثرُ من المعتاد في مثل هذه الساعة، وبدا لها أنّ النادل ليس مَن كان قبله في المرّات السابقة. وحتى لا تعقّد الأمرَ فقد طلبتْ شطيرةً من الخبز المحمَّص محشوّةً بشرائح الجامبون والجبن، وطلبتْ معها فنجانَ قهوةٍ بالحليب. وريثما يأتونها بطلبها، تأمّلت الوجوهَ من حولها، فأدركتْ أنّها محاطةٌ بالزبائن المسنّين الذين كانوا يأتون إلى الفندق حين لم يكن في القرية غيرُه، أو من ذوي الإمكانيّات المادّيّة المتواضعة مثلها. كانت هناك صبيّةٌ خلاسيّةٌ تغنّي أغاني البوليرو الدارجة، يرافقها الموسيقيُّ أغوسطين روميرو نفسُه، وقد صار عجوزًا أعمى، وراح يعزف بكلّ الحبّ والانسجام على البيانو الكبير الذي عزف عليه في حفل الافتتاح منذ سنوات.

أنهت طعامَها على عجل وهي تُحسُّ بالضيق والحرج لأنّها تتناوله وحيدةً. لكنّها أحسّت بالارتياح للموسيقا؛ فقد كانت ناعمةً رقيقةً، وكانت الصبيّةُ تُحْسن الغناءَ. حتى إذا عادت إلى صفائها وسكينتِها لم يبقَ حولها غيرُ ثلاثة أزواجٍ على طاولاتٍ متفرّقة، ورجلٍ وحيدٍ لم تره وهو يدخل، وكان مقابلها تمامًا. كان يرتدي ملابسَ من الكتّان الأبيض كما دَرَجَ في أيّامِ والدها، وكان شعرُه رماديًّا برّاقًا، وله شاربان مدبَّبان مثل شوارب فرسان المبارزة. أمامه على الطاولة زجاجةٌ من عرق قصب السكّر، وكأسٌ نصفُها ملآن. وكان يبدو كأنّه وحيدٌ في هذا العالم.

بدأ العزفَ على البيانو بلحن "ضوء القمر" لديبوسي، في توزيعٍ ملائمٍ لأسلوب البوليرو، وقد غنّته الصبيّةُ الخلاسيّةُ بكلّ أحاسيس الحبّ. تحرّكتْ مشاعرُ آنا مجدلينا، فطلبتْ كأسا من الجنّ الممزوجِ بالثلج والصودا، وهو المشروبُ الكحوليُّ الوحيد الذي تسمح لنفسها بأن تتناولَه أحيانًا وتتلذّذ بشربه من دون أن يزعجَها. لقد تعلّمتْ أن تستمتعَ به وحيدةً مع زوجها، وهو زوجٌ مرحٌ محبٌّ للشراب بصحبة الآخرين، ويعاملها بلطفٍ ومودّةٍ كأنّه عشيقٌ سرّيٌّ لها.

تبدّل العالمُ في عينيْها منذ الرشفة الأولى، فأحسّت بالارتياح والنشاطِ والمرح والقدرة على فعل أيّ شيء، ورأت نفسَها تزداد جمالًا بفضل المزيج السحريّ بين الكحول والموسيقا. كانت تظنّ أن الرجلَ الذي يجلس إلى الطاولة المقابلة لها لم ينظرْ إليها، لكنّها باغتتْه وهو يتطلّع إليها حين نظرتْ إليه للمرّة الثانية بعد الرشفة الأولى من كأس الجنّ. احمرّ خجلًا. أمّا هي فقد ثبتتْ أنظارَها نحوه، فرأته ينظر إلى ساعة جيْبه، ويدسُّها فيه على عجل، ثم رأته ينظر نحو الباب ويصبّ كأسًا أخرى من زجاجته، وقد أصابه الارتباكُ لأنّه يعرف أنّها تنظر إليه بلا هوادة. وحينذاك نظر إليها نظرةً مباشرةً. ابتسمتْ له من دون تحفّظ، فحيّاها بأنْ حنى رأسَه قليلًا، فما كان منها إلّا أن نهضتْ ومشت حتى طاولتْه فعاجلتْه قائلةً كمن يسدِّد إليه طعنةَ سكّينٍ من يدٍ قادرة:

- هل لي أن أدعوكَ إلى تناول كأسٍ معي؟

تزعزع كيانُ الرجل.

- هذا شرفٌ لي، قال.

- يكفيني أن يكونَ ذلك مدعاةً لسرورك، قالت له.

ولم تكد تنهي كلامَها حتى جلستْ إلى الطاولة وسكبتْ من الزجاجة جرعةً في كأسه وجرعةً أخرى في كأسها. فعلتْ ذلك بخفّةٍ ومهارةٍ حتى إنّه لم يفلحْ في انتزاع الزجاجة من يدها لمنعِها من أن تسكبَ العرقَ بنفسها في كأسها. "صحّة،" قالت له. دبّ فيه الحماسُ، وتجرّعا الكأسيْن معًا دفعةً واحدةً، فغصّ وكاد يختنق، وسعل سعالًا شديدًا ارتجفتْ منه أوصالُه، وفاضت عيناه بالدموع. أخرج منديلَه النظيف الذي تفوح منه رائحةُ عطر الخزامى ونظر إليها من خلال سيلِ دموعه. ساد صمتٌ طويلٌ بينهما، إلى أن نشّف دموعَه بالمنديل واسترجع صوتَه. ثم تجرّأتْ وسمحتْ لنفسها بأن تسأل:

- أنت متأكّد أنّكَ لا تنتظر أحدًا؟

- كلّا، قال من دون تفكير، كنتُ أنتظر شخصًا لقضيّةٍ تخصّ تجارتي، لكنّه لن يأتي.

سألتْه وعلى وجهها شيءٌ من ملامح الشكّ والريبة: "تجارتك؟" فأجابها إجابةَ مَن لا يريدُ لها أن تصدّقه: "لم يعد يهمُّني غيرُ ذلك." فردّت عليه بابتذالٍ لم يُعهدْ عنها لكنّه كان مدروسًا:

- لا بدّ من أن هذا الشخصَ في منزله.

ظلّت ترعاه وتلاطفه، بلباقةٍ وكياسة. حاولتْ أن تحزرَ عمرَه، فأخطأتْ بسنة واحدة: ستّ وأربعون. وجرّبتْ أن تعرف موطنَه الأصليّ من لهجته، لكنّها لم تصب في ثلاث محاولاتٍ متتالية. ثم جرّبتْ أن تحزر مهنتَه، فسارع وقال لها إنّه مهندسٌ مدنيّ، لكنها اشتبهتْ في أن يكون ذلك حيلةً لمنعها من معرفة الحقيقة.

تحدّثا عن الجرأة في تقديم لحن ديبوسي العظيم بقالبٍ من قوالب البوليرو، وبدا أنّه لم يلحظْ ذلك. وبلا ريْب أدرك أنّها خبيرةٌ متمرّسةٌ في الموسيقا، وأنّ معرفته الموسيقيّة في المقابل لا تتجاوز "الدانوب الأزرق." أخبرتْه أنها تقرأ حاليًّا رواية دراكولا، أمّا هو فقد قرأها ولدًا في نسخةٍ معدّةٍ للصغار، ولا يزال حتى اليوم مندهشًا كيف أنّ الكونت هبط في لندن وقد تحوّل إلى كلب. أحسّت مع الرشفة الثانية أنّ العَرق التقى بالجنّ في مكانٍ ما من أعماقها، وصار عليها أن تضاعفَ تركيزَها كيْلا تفقد صوابَها. توقّفت الموسيقا عند الحادية عشرة، ولم يعد العمّالُ ينتظرون سوى أن يغادرا حتى يغلقوا البار.

في تلك الساعة صارت تعرفه كما لو أنّها عاشت معه منذ زمنٍ بعيد. وصارت تعرف أنّه رجلٌ يعتني بمظهره ويتأنّقُ بملبسه، وأنّ يديْه مجرّدتان عاريتان، يزيد من عريهما بريقُ أظافره الطبيعيّ. أدركتْ أنّه أصيبَ بالخجل والارتباك من عينيْها العسليّتيْن النجلاويْن اللتين لم تنزاحا ثانيةً واحدةً عن عينيْه. وعرفتْ أنّه رجلٌ طيّبُ السريرة وغيرُ مقدام. أحسّت أنّ لديها ما يكفي من القوّة لتُقْدم على الخطوة التي لم تخطرْ في بالها من قبلُ قطّ، ولا في الأحلام. فباغتتْه قائلةً بلا لفّ ولا دوران:

- هل نصعد إلى الغرفة؟

أجابها بتذلّلٍ وإبهام:

- أنا لا أسكن في الفندق.

غير أنّها لم تنتظرْه حتى ينهي كلامَه. فقد نهضتْ وهزّت رأسَها هزًّا خفيفًا لتسيطرَ على أثر الكحول، ثم تألّقتْ عيناها المشعّتان بالبريق.

- أصعدُ أنا أوّلًا، ريثما تدفع أنتَ الفاتورةَ، قالت. الدوْر الثاني، الغرفة 203، على يمين الدرج. لا تَطرق البابَ، بل ادفعْه دفعًا وحسب.

صعدتْ إلى غرفتها، يدفعها إحساسٌ محبَّبٌ بالاضطراب لم تعد تحسُّ به بعد ليلةِ عرسها. أدارت مروحةَ السقف، لكنها لم تشعل الضوءَ. خلعتْ ملابسَها في العتمة وهي تمشي، وتركتْها تتناثر على الأرض من باب الغرفة إلى الحمّام. حتى إذا أشعلتْ مصباحَ الحمّام تَعيّن عليها أن تُغمضَ عينيْها وتأخذَ نفسًا طويلًا عميقًا كي تنظّم تنفّسَها وتهدّئ ارتجافَ يديْها. اغتسلتْ على عجل، فمسحتْ عضوَها وتحت إبطيْها وأصابعَ قدميْها التي تورّمتْ بفعل كاوتشوك الحذاء. وعلى الرغم من تعرّقها الشديد بعد الظهر، فإنّها لم تفكّرْ في الاستحمام حتى وقتِ النوم. لم تجد الوقتَ لتنظّفَ أسنانَها، فوضعتْ على لسانها قليلًا من المعجون وعادت إلى الغرفة وقد أضيئت بضوءٍ شحيحٍ مواربٍ تسلَّلَ من الحمّام.

لم تنتظرْ أن يدفع ضيفُها البابَ، بل فتحتْه من الداخل حين أحسّت بقدومه. فوجئ بها قائلًا: "يا إلهي!" لكنّها لم تمنحْه مزيدًا من الوقت في الظلمة. خلعتْ عنه سترتَه بعنف، وخلّصتْه من ربطة عنقِه وقميصِه، ورمتها جميعًا من فوق كتفِها لتستقرَّ على الأرض. وبمقدارِ ما كانت تخلع عنه ثيابَه، كان الهواءُ يتضمّخ برائحةٍ قويّةٍ من عطر الخزامى. حاول أن يساعدَها في البداية، لكنّها منعتْه بجرأتها وتسلّطِها. ولمّا صار عاريًا حتى الحزام، أجلستْه على السرير، ثم جثت على ركبتيْها كي تنزع حذاءه وجواربَه. وفي هذه الأثناء فكّ إبزيمَ حزامه، فلم تتكلّفْ غيرَ شدِّ البنطلون لنزعه عنه، من دون أن ينشغلَ بالُ أيٍّ منهما بالمفاتيح ورزمة الأوراق النقديّة والفراطة المعدنيّة التي سقطتْ على الأرض. وأخيرًا ساعدتْه على خلع سروالِه الداخليّ وسحبتْه على طول ساقيْه، فاكتشفتْ أنّه أقلّ حظًّا ونصيبًا من زوجها، وهو الرجلُ الوحيدُ الذي عرفته في حياتها، لكنّه كان يقظًا مرفوعَ الراية.

لم تتركْ له الفرصة ُليبادر إلى فعل أيّ شيء. امتطتْه بكلِّ ما أوتيتْ من عزمٍ، والتهمتْه التهامًا، وهي تستمتع وحدها من دون أن تفكّرَ فيه أبدًا، حتى أُنهِكا وغرقا في مستنقعٍ من العرق. ظلّت فوقه وهي تصارع بوادرَ وخز ضميرها في حمأةِ مائها، تحت الهدير اللجوجِ لمروحة السقف، حتى أدركتْ أنّ أنفاسَه ضاقت، وفتح ذراعيْه وصار مثلَ الصليب تحت تأثير ثقلِ جسمها. حينئذ نزلتْ عنه، واستلقت على ظهرها إلى جانبه. ظلّ جامدًا بلا حَراك، إلى أن التقط أوّلَ أنفاسِه وسألها:

- ولماذا اخترتِني أنا؟

- رأيتُ فيك رجلًا بحقّ، قالت.

- أن تقولَ هذا امرأةٌ مثلك، فهذا شرفٌ لي، قال.

- آآآآآه شرفٌ لكَ، قالت مازحةً، وليس مدعاةً للسرور؟

لم يجبْها بشيء، واضطجعا جنبًا إلى جنب مشدوديْن إلى فحيح الليل. كانت الغرفة تبعث على الخدر والفتور في ظلّ البحيْرة. سمعا رفيفَ أجنحةٍ قريبًا. سألها: "ما هذا؟" فحدّثتْه عن عادات مالك الحزين في سواد الليل. وبعد ساعةٍ طويلةٍ من وشوشات الغرام المسلّية، بدأتْ تتلمّس جسمَه بأصابعها على مهلٍ وتأنٍّ، من صدره حتى أسفلِ بطنه. ثم تحسّستْ ساقيْه الطويلتيْن بقدميْها، فتبيّن لها أنّه مغطًّى بشعر مجعّدٍ ورقيق، وتذكّرتْ شهرَ نيسان وعشبَ الربيع. بعد ذلك بدأتْ تثيره بقُبلها التي طبعتْها على أذنيه وعنقِه، فتبادلا القبل على الشفاه للمرّة الأولى. وحينها، كشف لها عن نفسه عشيقًا لا مثيلَ له، رفعها بلا عجلٍ إلى أعلى درجات الإثارة. فوجئتْ بأن تكون يدان باردتان مثل يديه قادرتيْن على منح كلِّ هذا الحنان. لكنّه عندما حاول أن يغريَها بالطريقة التقليديّة تمنّعتْ مخافةَ أن يُفسدَ سحرَ المرّة الأولى. ومع ذلك فقد فرض نفسَه عليها، وتحكّم بها على مزاجِه وطريقته، فأدخل إلى قلبها السعادةَ والسرور.

حتى إذا صارت الساعةُ الثانيةَ أيقظها هديرُ الرعد الذي هزّ أركانَ البناء، وخلعت الريحُ مزلاجَ النافذة. سارعتْ إلى إغلاقها، فرأت ماءَ البحيْرة يتموّج في ضوء الظهيرة الخاطف الذي أحدثه بريقُ الرعد الثاني، وشاهدتْ من خلال المطر البدرَ بتمامه في الأفق وطيورَ مالك الحزين الزرقاء ترفرف بأجنحتها غصبًا عن الهواء في سماء العاصفة.

في طريق عودتها إلى السرير تعثّرتْ قدماها بثيابهما، فتركتْ ثيابَها على الأرض حتى تلمَّها فيما بعد، وعلّقتْ سترتَه على الكرسيّ، ووضعتْ فوقها قميصَه وربطةَ العنق، ثم طوت البنطلونَ بعنايةٍ كي لا يتجعّدَ كيُّه، ورتّبتْ فوقه المفاتيحَ والموسى الكبّاسَ والنقودَ التي سقطتْ من جيوبه على الأرض. برد هواءُ الغرفة بسبب العاصفة، فارتدت قميصَ نومها الورديَّ المصنوعَ من الحرير الصافي، فأثار القشعريرةَ في جسمها. بدا لها الرجلُ، وقد نام على جنبه ملمومَ الساقين، كأنّه يتيمٌ كبير، فلم تستطع أن توقفَ سيلَ حنانها. استلقت خلفه، ولفّت خصرَه بذراعها، فتغلغل إلى أعماقها فوْحُ الأمونياك المنبعث من جسمِه السابحِ في العرق. أطلق لهاثًا حادًّا وبدأ يشخر. أمّا هي فلم تكد تستسلم للنعاس وتغفو حتى استيقظتْ عند توقّف مروحة السقف حين انقطعت الكهرباء، فظلّت الغرفةُ سابحةً في ألق البحيْرة الأخضر، وكان هو حينذاك يشخر شخيرًا منتظمًا. بدأتْ تنقر على ظهره بأناملها لمجرّد اللهو والشيطنة، فتوقّف عن الشخير، وانتفض فجأةً فزعًا، فبدأت الحياةُ تدبّ في عضوه المنهَك. تركتْه لحظةً وخلعتْ قميص نومها خلعًا، لكنّها عندما عادت إليه لم تُجْدِها ألاعيبُها نفعًا؛ فقد أدركتْ أنه يتصنّع النومَ كيْلا يخاطر بالمرّة الثالثة. وهكذا ابتعدتْ عنه حتى الطرف الآخر من السرير، وعادت وارتدت قميصَ نومها ونامت نومًا عميقًا وهي تدير ظهرَها إلى الكون برمّته.

أيقظتْها ساعتُها البيولوجيّة كالمعتاد عند الفجر. رقدتْ هامدةً لحظاتٍ وهي شاردةُ الذهن، وعيناها مغمضتان، من دون أن تستوعبَ طَرْقَ الألم في صدغيْها وطعمَ النحاس الكريهِ في فمها، لاضطرابها من أنّ شيئًا مجهولًا ينتظرها في حياتها الحقيقيّة. علمتْ من هدير المروحة أنّ الكهرباء عادت، وكانت الغرفةُ قد أنيرت بضوء الفجر الطالع على البحيرة.

وكمن يصعقه الموتُ، انصعقتْ لإدراكها المباغت أنّها ارتكبت إثمًا ونامت للمرّة الأولى في حياتها مع رجلٍ لم يكن زوجَها. التفتتْ من فوق كتفها وهي خائفةٌ أن تراه، لكنّها لم تجدْه. ولم تجدْه في الحمّام أيضًا. أضاءت أنوارَ الغرفة كلَّها، فرأت أنّ ثيابَه اختفت، أمّا ثيابُها التي كانت قد رمتها على الأرض فمطويّةٌ وتكاد تكون مرتّبةً على الكرسيّ بكلّ الحبّ. حتى ذلك الحين، لم تكن قد أدركتْ أنّها لا تعرف عنه شيئًا، ولا حتّى اسمَه، وأنّ كلَّ ما تبقّى لها من تلك الليلة المجنونة ليس غيرَ ضوعٍ خفيفٍ من عطر الخزامى يسبح في الهواء الذي باركتْه العاصفة. ولم تدركْ ما تركه لها إلّا عندما تناولت الكتابَ المرميَّ على كومودينة السرير كي تضعَه في الحقيبة، فوجدتْ بين أوراقه المرعبة ورقةً من فئة العشرين دولارًا.

[1]https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_G/GARCIA/En.pdf

[2]https://www.lavanguardia.com/cultura/20140420/54405144781/gabo-en-agosto-nos-vemos.html?facet=amp

[3]بول ريكور، عن الترجمة، ترجمة حسين خمري (الجزائر: منشورات الاختلاف، 2008)، ص 44.

روائي عالمي وصَحفي كولومبي.اشتهر بفضل روايته "مائة عام من العزلة"، التي صدرت عام 1967 وكانت من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم.حائز على جائزة نوبل 1982.