يقول السيّد المسيح: "كلُّ مملكةٍ منقسمةٍ على ذاتها تخْرب، وكلُّ مدينةٍ أو بيتٍ منقسمٍ على ذاته لا يثبت." تبدو مصر الآن أشبهَ ما تكون ببيت منقسم على ذاته، تعربد في جنباته الفوضى، ويتضارب أهلوه، ويتعارك قاطنوه، على كلّ شيء، ولأيّ شيء، رغم أنّهم يعيشون تحت سقفِ عريشٍ آيلٍ إلى السقوط. وبدلًا من أن يتماسكوا لمجابهة التحدّيات الهائلة المحيطة بهم من كلّ جانب، أو أن يتعاونوا لترميم منزلهم المتداعي، نراهم يُبدّدون الطاقة في "النقار" والشجار.

ما أشبه الليلة بالبارحة!

لطالما مرّت مصر بمثل هذه اللحظات الصعبة في تاريخها، ولم تخرج منها إلّا باجتماع الإرادة، ووحدة الموقف، ووجود قيادة رشيدة، حازمة وحاسمة، في مواجهة مخاطر الداخل والخارج.

فعلى سبيل المثال، مرّت مصر في فترات من الضعف والتردّي والتشاحن والانقسام، إبّان مرحلة سقوط الدولة القديمة في نهاية الأسرة السادسة. واستمرّت هذه الوضعيّة حتّى قيام الدولة الوسطى. وقد سُجّلتْ هذه المرحلة الصعبة في وثيقةٍ عُرفتْ باسم نبوءات الحكيم إيبور (محفوظة في متحف ليدن في هولندا)، وفيها شرحٌ وافٍ لملامح تفكّك البلاد، وطمعِ الأعداء، وشيوع الضعف والتفكّك والفساد في بنية الدولة، واستمرار الضغط على الفقراء والطبقات الشعبيّة حتّى الانفجار. ويذكر محمد العزب موسى في كتابه القيّم، أوّل ثورة على الإقطاع (كتاب الهلال، 1966، ص 68)، أنّ "الملك، كما يبدو، كان يجهل حقيقة الأوضاع، لأنّه، كما يقول الحكيم إيبور، كان قابعًا في قصره، بين رجال حاشيته، الذين يغذّونه بالأكاذيب"!

كان ذلك في عهد الملك بيبي الثاني الذي حكم 94 عامًا متواصلة، تحلّلتْ فيها السلطة، وتمزّقتْ أركانُها إلى إقطاعيّاتٍ متحاربة، وطغى الإقطاعيّون على حقوق الفلّاحين البسطاء دون حامٍ أو معين. فانهارت وضعيّةُ الفرد، وغابت فكرةُ العدالة والمساواة، ووقعت البلادُ فريسةً للأطماع الأجنبيّة. كما تمزّقتْ لُحمة الأمّة في الصراع العبثيّ بين كهنة الإله "رعْ" وأنصاره المسيطرين على مقاليد الحكم، وكهنةِ إلهٍ آخر قديم متجدّد، هو الإله "بتاح،" وأنصاره. وكانت النتيجة المنطقيّة لما تقدّم هي ما لخّصه إيبور في كلماتٍ بليغة: "إنّ الوجوه قد شحبتْ، والقلوبَ قد انفطرت، ... وأصبح العظماء والحقراء يقولون: أين هو الموت؟ والأطفال الصغار يقولون: ليتنا لم نولد في هذه الحياة!"

ثمّ اكتملتْ عناصرُ المأساة بأن طمعتْ قبائلُ البدو المُغيرين في الاستفادة من ضعف الدولة وانقسام أهلها، فأغارت على الدلتا، وقوّضت استقرارَ البلاد. "وبذلك تكامل العنصران اللذان تحدّث عنهما المؤرّخ البريطانيّ أرنولد توينبي، كسبب لانهيار الحضارات، وهما: الخطر الخارجيّ والخطر الداخليّ."

وتعلّمُنا دروسُ التاريخ المصريّ أنّ المخرج الوحيد من هذا التردّي قد جاء على أيدي حكّامٍ تعلّموا من مِحَن الدهر، وآمنوا (كما بشَّر الحكيم "نفر روهو") بأنّ "العدالة خالدة أبدًا،" وأنّ "الفضيلة (ماعت) [إلهة الحقّ، العدل، القانون] سوف تعود إلى مكانها، وأنّ الظلمَ سوف يُنبذ...". وهو ما تحقّق بالفعل في عهود تالية شهدتْ إجراءاتٍ عمليّة حازمة، أزاحت الغمّة، وأشاعت العدلَ، ونشرت المساواة، فواجهت أعداءَ الخارج والداخل بنجاح، وتمكّنتْ من امتلاك مصادر القوّة، وفي مقدّمتها وحدة الأمّة، الأمر الذى مكّنها من استئناف مسيرة الحضارة المصريّة الزاهرة.

وصايا الماضي لخدمة المستقبل

لا يبدو ما تقدّم محضَ حديثٍ عن الماضي، بقدر ما يحمل رسائل واضحة إلى الحاضر والمستقبل. فإذا كان المسؤولون، وآخرُهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُنبّهوننا، ليلَ نهار، إلى أنّ مصر مستهدفة من الداخل والخارج، ويطالبون بالتوحّد خلف الحكم لمجابهة هذه المخاطر، وأنّ الاحتراب حيال الأوضاع الراهنة وصل إلى ما يشبه "الانتحارَ القوميّ" بحسب تعبير السيسي، فإنّ الأسئلة المُلحّة تصبح:

ما الذي أوصل الحال إلى هذه النقطة، بعدما كانت درجةُ الإجماع على الرئيس السيسي، منذ أقلّ من عامين، غيرَ مسبوقةٍ ربّما في التاريخ المصريّ المعروف؟!

ما الذي أدّى إلى تمزّق الصفوف، بعدما كانت الأيدي قد تشابكتْ بقوّة في مواجهة جماعة "الإخوان" الإرهابيّة والقوى المتطرّفة يوم 30 يونيو 2013؟ وعلى عاتق مَن تقع المسؤوليّة؟ هذه كلّها أسئلة منطقيّة. والإجابة النزيهة عليها واجبٌ وفرض، إذا أردنا فعلًا الخروج بسلامٍ من المحنة الخطيرة التي نعيشها.

جرس الإنذار

على الرغم من وجود عدة أطراف كانت لها أدوارٌ مفضوحةٌ في تصعيد سعير الأزمة، فإنّ الأمانة تقتضي التأكيدَ أنّ السلطة هي التي تتحمّل الجانبَ الأكبرَ من مسؤوليّةِ ما حدث، بحكم أنّها هي التي تقود السفينة، وتمتلك الإمكانيّات التي تمنحها القدرةَ على المبادرة، وبحكم شعبيّتها التي كانت تعطيها الفرصة لحركة سريعةٍ ناجزة.

والحقّ أنّ الحكم بدّد الكثير من هذه الفرص، من دون أن يُدرك مخاطرَ هذا الأمر. ولم يسعَ إلى الحفاظ على "رصيده" المعُطى له مقدّمًا من الشعب، ومن ثم استثماره وتنميته ومضاعفته، عن طريق النظر أوّلًا إلى حاجات أصحاب الثورة الحقيقيّين وتطلّعاتهم. وهكذا عدنا إلى سماع شعارات كنّا قد تصوّرنا بعد 25 يناير و30 يونيو أنّنا لن نكون في حاجةٍ إلى تكرارها: "الشعب يُريد إسقاط النظام" ... "اِرحل... اِرحل"!

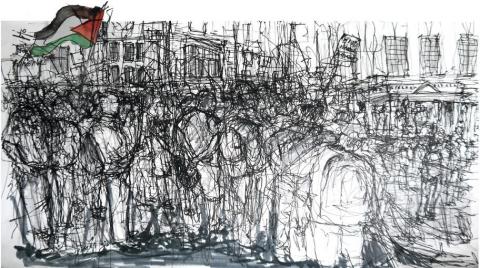

إنّ ما حدث في مظاهرات يوم "جمعة الأرض،" وردّ الفعل الشعبيّ الواسع اعتراضًا على اتّفاقيّة تيران وصنافير، يجب أن يخضع لتحليل عميق، وأن تُستخلص الدروسُ منه.

فتراكم الأخطاء في التصرّف مع "الظهير الشعبيّ،" والاستهانةُ بحقّه في المعرفة، وتجاهلُ الحوار الشفّاف معه باعتباره "في الجيب" دائمًا، أدّى ويؤدّي إلى خسائر جسيمة. ومراجعةُ عشرات المواقف ـــ مثل الموقف من "قانون الخدمة العامة،" والتعامل مع تحالف "دعم مصر" المسنود من الحكم، والإجراءات الاقتصاديّة المتتالية ـــ تشير إلى أنّ مزاجًا جديدًا يسري حثيثًا في البلاد، ينبغي الاهتمامُ به، خصوصًا أنّه يعكس انصراف قطاعات من مؤيّدي السيسي المتحمّسين عن التأييد "غير المشروط" للنظام وقراراته، بل يعكس انتقالَ بعضهم إلى مواقع المعارضة النشطة.

وها إنّ الحكم الأبويّ يسلك المسلكيّات التي قادت إلى الثورة في 23 يناير و30 يونيو، باعتباره، وحده، صاحبَ السلطة العليا في إدارة مصائر البلاد والعباد، ولا يرى للشعب (القاصر) حقًّا في المعرفة أو استئهالًا للمشاركة. هكذا يمنع قيام مظاهرة في 25 أبريل الماضي للاحتفاء بذكرى تحرير سيناء، ولإعادة التذكير بمصير الجزيرتين. ولن يَعدم التاريخُ المصريّ مناسبات متتالية تعيد الوضع إلى سابق عهده. ولن يَصلح لا قانونُ التظاهر ولا غيرُه من أدوات الضبط الأمنيّ في السيطرة على كرة الثلج، التي ستكبر بانتظام، ولا يعلم أحدٌ إلى أيّ مدى، ومتى ستنفجر، وما هي نتائج هذا الانفجار لو حدث.

المخرج الوحيد

ما حدث، ويحدث، ليس مفاجأةً لمن يَعرف تاريخَ هذا الشعب ويُدرك عمقَ تطلّعه إلى الحرّيّة والعدالة. واستهانةُ فرق التطبيل والتهليل، الآكلةِ على موائد كلّ الحكّام، ونفرٍ من أركان الحكم (الذين بشّرونا بالمزيد من "القرارات المؤلمة")، بهذه التطلّعات المشروعة، والمدفوعِ ثمنُها مُقدّمًا من عذاب الناس وجوعِها وصبرها، تضرب النظامَ والبلادَ في مقتل.

فهذه المظاهرات والشعارات المرفوعة فيها (وأرجو ألّا يستنيم الحاكمون إلى وهْمِ أنّها مدفوعةٌ من فلول جماعة "الإخوان" الإرهابيّة) هي النتيجة الطبيعيّة لغياب البصيرة، وللاستهانة بحقّ المصريين في صناعة مصير وطنهم، وحقِّهم في "العدالة الاجتماعيّة" ــــ أقنومِ شعارات الثورة، الذي تمّ تجاوزُه بشكل غير مسبوق بعد أن أوصلت السياساتُ الاقتصاديّة لأفراد النخبة الحاكمة سعرَ الدولار إلى أحد عشر جنيهًا في السوق السوداء (التي وعدونا بالقضاء عليها)، ولم يرهفوا آذانَهم للحظة كي يستمعوا إلى أنّات الملايين من أبناء الشعب وهم يصرخون من استمرار الفساد والاحتكار وفوضى الأسعار والأسواق.

وهي، كذلك، النتيجة المتوقّعة للمساعي الشريرة، التي لم تنقطع، لوأد حلم الثورة، والتهجّم البشع على 25 يناير، والتعامل الفظّ مع شبابها، وتبرئة رموز نظام مبارك، بل ومرسي، وعودتهم المقيتة إلى صدارة المشهد، وإهدار مطالب الثورة، والانقضاض على استحقاقاتها. وإلّا فليقدّم مسؤول تفسيرًا للإفراج عن الإرهابيّين محمد الظواهريّ وصفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر وغيرهم من أساطين القتل والتكفير، بعد الإفراج عن كبار مفسدي عهد مبارك ومستبدّيه؛ فيما شباب 25 يناير، الذين حاربوا الظلم والاستبداد والإرهاب بالكلمة والموقف السياسيّ، رهنُ السجن، منذ سنتين. وإذا قيل إنّهم تظاهروا رغم تجريم القانون، فسنردّ عليهم بالقول: أوَلم يرتقِ الرئيس السيسي نفسه بعد مظاهرات حاشدة، رغم أنف القانون؟!

يجب عدم استمراء الارتكان إلى أنّ مصر تواجه الإرهاب لتأجيل استحقاقات لم تعد تقبل التأجيل، بل الأحرى أن نقول إنّ الوفاء بهذه الاستحقاقات هو السبيل الوحيد للقضاء المبرم على الإرهاب.

ولا تقولوا لنا إنّ مصر "تواجه مؤامرةً من الخارج" كمسوّغٍ لرهن حقّ الشعب في العدل والحرّيّة؛ فمصر، رغم الأخطاء الفادحة في التعامل مع العالم، وآخرُها ما جرى من مهازل في ملفّ مقتل الباحث الإيطاليّ الشابّ روجيني، لم تشهد تسابقًا عالميًّا عليها كما شهدته وتشهده هذه الأيام. وقد يتبدّد هذا الالتفاف العالميّ إذا انفجرت الأوضاع، أو علا زئيرُ الشعب بالرفض والاعتراض.

الشعب يريد التغيير الحقيقيّ، فهل وصلت الرسالة؟!

القاهرة