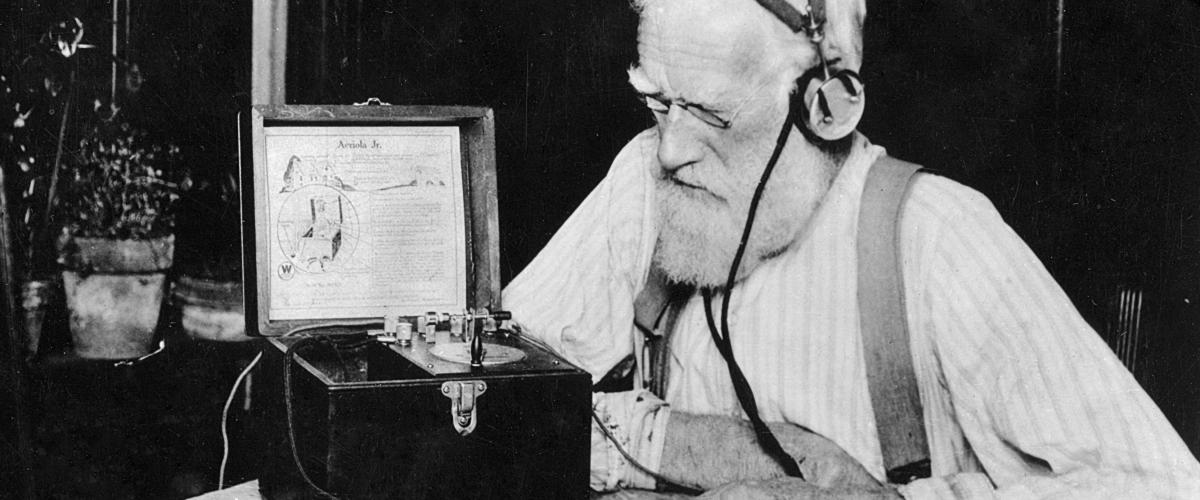

كان طليقَ القلم، موهوبًا في الشعر، لكنّه كان حمارًا في النحو. اعتاد أن يمرّ بي كي أشكّل له الكلمات قبل أن يقرأ قصيدتَه على إذاعةٍ لم يكن يعرفُ أنّ أحدًا ما عاد يسمعها سواي.

وكان متطرّفًا في إطلاق الأحكام، راديكاليًّا في مواقفه، يعتقد أنّه يملك صكوكَ الوطنيّة. اعتاد لسانُه الشتيمةَ، التي كان لها طابعُها الخاصّ؛ فإذا قرصتْه بعوضةٌ مثلًا صاح: "إلى الجحيم يا متطفّلةً على دم الآخرين مثلَ إسرائيل! غوري يا عميلة يا مرتزقة!" ثمّ يراقبها إلى أن تستقرَّ على الجدار، فيسحقها بباطن كفّه.

وكان دوغمائيًّا في نظرته إلى الخلاص من الاحتلال الإسرائيليّ، وإلى شوفينيّة الأحزاب. شجب كلَّ اتفاقٍ رعته أمريكا وباركتْه دولةٌ عربيّة. وفي أحد الأيّام ثار على تلكّؤات الحزب، وصار يشتم أمينَه العامّ، بمناسبةٍ ومن دون مناسبة.

***

بعد كلّ ما حصل من أحداث، تغيّرتْ أحوالُه: صار عاريًا بلا حزبه، وعاطلًا من أيّ عمل مُجدٍ.

حاولتُ عبثًا أن أقنعَه بأنّ المذياع لم يعد كسابقِ عهده، وأنّ الأشياء تبدّلتْ خلال السبع عشرة سنةً التي قضاها في المعتقَل الإسرائيليّ وكانت فيها الحربُ مشتعلةً. أمّ حسن، جارتُه، باعت مذياعَها لتشتريَ بثمنه كفنًا لابنها الذي قضى مع أصدقائه في قصفٍ طاول سيّارةَ تاكسي كانوا يستقلّونها. الأستاذ سليم سافر تهريبًا إلى الكويت داخل خزّانٍ من الصفيح في سيّارةِ أبي الخيزران. صديقُه يونس بات في غيبوبةٍ طويلةٍ بعد وفاة نهيلة. أبو عصام لم يهنأ بأولاده الثمانية الذين أضحوْا عبئًا عليه وعلى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، فترك محلَّ الحلاقة لابنه وراح يعمل في كسّارةِ حجَر.

***

ذات مرّة، دخل عليّ بلا قصيدةٍ جديدة، وألقى على حِجْري محفظةَ نقودٍ سرقها من حارس وزير الثقافة، وقال لي: "هاكِ اشتري لنفسكِ بعضَ مساحيق التجميل، واقذفي هذه الكتبَ في فرن الطابون. لقد أفلستُ شعرًا!"

وأكمل بنبرةٍ لا تخلو من اليأس وبعض النصائح الشخصيّة:

ــــ أظنّ أنّني لن أحتاجَكِ بعد اليوم. هذا ثمنُ أتعابكِ في تصحيح قصائدي. خذيه واشتري كريمات ترطيب للتجاعيد التي بدأتْ تلتهم بشرتَكِ. ولا تنسيْ صبغةَ الشعر لتخفي الشيْب الذي بدأ يتآكل رأسَكِ. يمكن أن تتزوّجي وتصيري أمّ فلان؛ فاسمُكِ وحده لا يسعفكِ لتحظي باحترام في المخيّم!

بصقتُ في وجهه وصرختُ فيه:

ــــ أخرجْ يا ذكوريّ، يا نجس، يا متطفّل على حياتي وجسدي كما إسرائيل. في ستّين داهية يا عميلَ الموساد!

***

ذلك المساء، فتحتُ المذياع. وإذْ به يلقي أجملَ قصيدةٍ كتبها في حياته. حين اختفى صوتُه أدركتُ أنّي كنتُ طوال ذلك الوقت واقعةً في غرامه.

ندمتُ أشدَّ الندم لأنّني حاولتُ أن أثنيَه عن قراءة الشعر على الإذاعة في زمنٍ اجتاحه الواتساب.

وندمتُ أكثرَ لأنّني كنتُ أُصحِّح له عوجَ قصائده، فيما كان هو الرجلَ الصحيحَ وسط الكسور، الثابتَ وسط المتغيرات، والمبدئيَّ حين صار اليساريُّ يمينيًّا واختلط اليمينُ باليسار وغدوْنا بلا وُجهة.

مات هذا الذي مات في حبّ وطنه، على الحدود الشرقيّة المشتعلة بنار العودة.

بعد رحيله، طبعتُ القصيدة بعِوَجِها وأخطائها، ووزّعتُها على الصقور الواقفات على السياج الذي يلفّ عنقَ غزّة، وهي تستعدّ للتحليق إلى مثواها الأخير: زرنوقة!*

غزة

*قرية فلسطينيّة، قضاء الرملة، طُهّرتْ عرقيًّا سنة 1948، ولم يتبقّ منها شيء. وكاتبة هذه السطور أُخرجتْ عائلتُها من زرنوقة بقوّة السلاح.