لستُ أدري من أين أبدأ في وصف ذلك الإنسان الذي كانت له أكبرُ منزلةٍ في قلبي، وأكبرُ تأثيرٍ فيّ منذ طفولتي. فقد غمرني بعطفه وحنانِه في صغري، وبإرشادِه ونصحِه في صباي، وبمحبّتِه وصداقتِه في كبري. لقد كان لي المثالَ الأعلى في سموّ أخلاقه، وذكائه، وأناقتِه، وعطائه، وتضحياتِه، وتقشّفِه، وتواضعِه، وأخلاصه.

معرفتي بخالي بدأتْ في الزيارات العائليّة، بين بيتنا في اللد، وبيتِ جدّي (والدِ أمّي) في يافا. والذكرى التي تعود إلى مخيّلتي مرارًا هي وجودُه أثناء مرض والدتي، ومن ثمّ وفاتِها، وعجزنا عن دفنها في مقبرة المدينة نظرًا لاحتلال اللدّ (في تمّوز ١٩٤٨). يومها، صار بستانُ البيت مقرَّ راحتها الأبديّة. وتلا هذا الحدثَ طردُنا من المدينة، بعد أن هدّدنا جنودُ الاحتلال بالقتل. هذا وقد خلّفتْ والدتي سبعةَ أطفال يتامى، أصغرُهم طفلةٌ لا تتجاوز الشهريْن، توفّيتْ بعدها بأيّام قليلة.

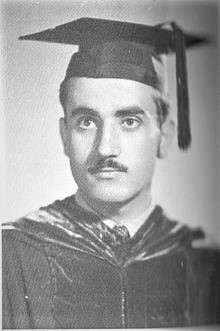

في اليوم التالي، نزح معظمُ أهالي اللدّ عنها، ومن بينهم عائلتُنا، سيرًا على الأقدام، وصوتُ الرصاص يصمّ آذانَنا. وكان خالي، جورج حبش، قد لازمَنا في المسيرة ماسكًا أيديَنا، جالبًا لنا الدفءَ والطمأنينةَ، برغم ألمه وحزنه العميقيْن، وبرغم غضبه الذي أخفاه عنّا. ولمّا كان خالي ما يزال طالبًا في كليّة الطبّ في الجامعة الأميركيّة في بيروت، فقد أصرّت عائلتُه على عودته إلى بيروت لإكمال دراسته. كما أنّ جدّتي (والدةَ أمّي) استطاعت أن تحصلَ لي على القبول في مدرسةٍ داخليّةٍ لليتامى، في قرية العيزريّة، عام ١٩٤٩، وكنتُ حينها في الثامنة.

***

عندما أنهى خالي دراستَه سنة ١٩٥١، عاد الى الأردن، حيث مارس مهنتَه طبيبًا. هنا تجدّدت الاتّصالاتُ بيننا، عبر الرسائل، وعبر زياراته الخاصة إلينا، أنا وأختَيّ الصغيرتين اللتين لحقتا بي. وفي كلّ زيارة، كان خالي يجتمع بمديرة المدرسة، الأمّ مرثا، ليطمئنّ إلينا، وليوصيَها خيرًا بنا. وكان أيضًا يأخذنا إلى أسواق القدس، ويشتري لنا ما نحتاجُ إليه من ملابسَ وأدواتٍ مدرسيّة، ويترك معي نقودًا لاحتياجاتنا في ما بعد. إلى أن عدتُ إلى بيت جدّي، أبي رزق الحبش، في عمّان سنة ١٩٥٩، من أجل إكمال دراستي الثانويّة؛ فمدرستي في العيزرية كانت تقتصر على طلّاب المرحلة الابتدائيّة.

***

كانت عيادة خالي في عمّان منزلًا له ولكلّ مَن زاره. وكان يعالج المحتاجين من المرضى مجّانًا، ويعطيهم الدواءَ إذا كان متوفّرًا لديه، أو يرسلهم إلى أصدقائه، أصحابِ الصيدليّات، مع التوصية بهم. وإلى جانب اهتمامه بعلاج المرضى، أبدى اهتمامًا شديدًا بمكافحة الأمّيّة، إذ أوجد مركزًا ساهم فيه أفرادُ العائلة بالتدريس مجّانًا. ومن ذكرياتي الجميلة آنذاك سماعُ صوت خالي يرتّل الأناشيدَ الوطنيّة كلّما ذهبنا إلى مكانٍ ما في السيّارة؛ فتعلّمتُها وأنشدتُها معه، ومنها: "موطني،" "نحن الشباب لنا الغدُ،" "في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد،" "انتِ سوريا بلادي..."

***

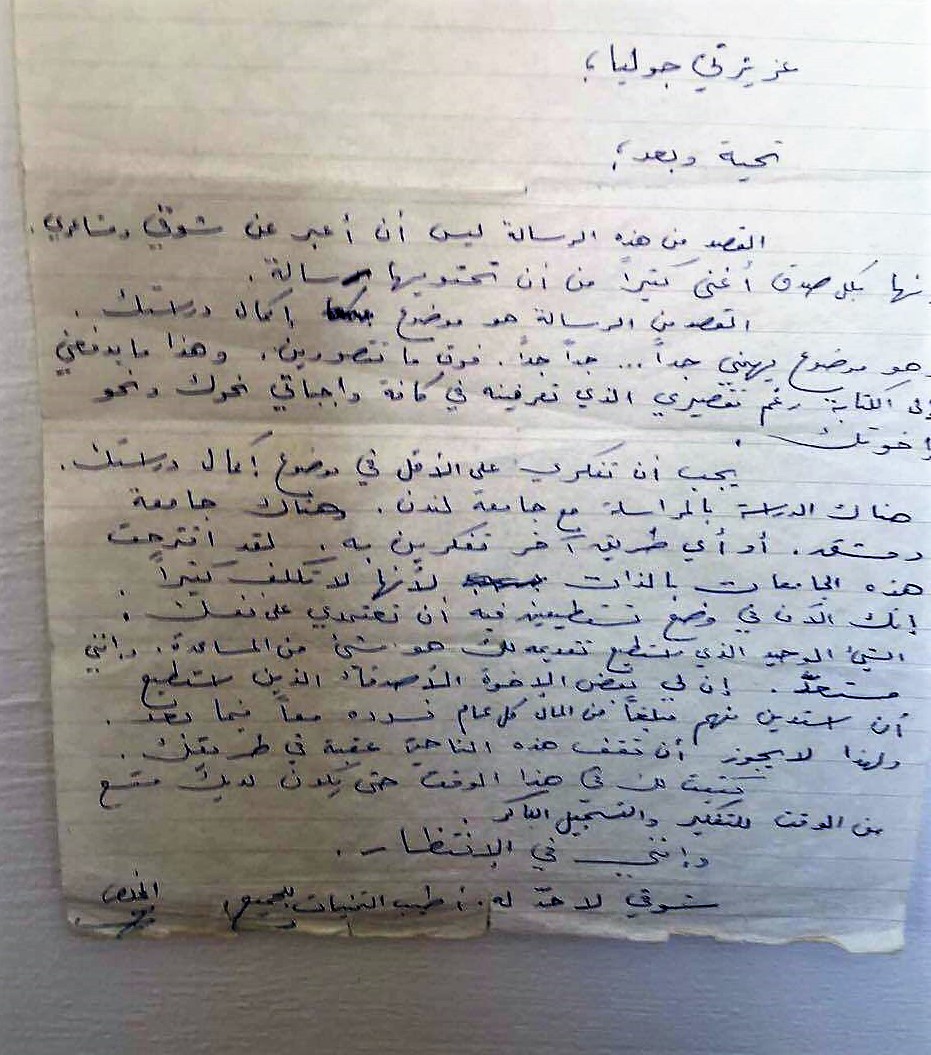

عندما أتممتُ دراستي الثانويّة، حصلتُ على وظيفة معلّمة في مدرسة العيزريّة ذاتها. وفي صيف العام ١٩٦٠، استلمتُ رسالةً من خالي من دمشق، عن طريق صديقٍ له، يحثّني فيها على متابعة دراستي قائلًا:

"القصد من الرسالة هو موضوعُ إكمال دراستك، وهو موضوعٌ يهمّني جدًّا جدًّا جدًّا، فوق ما تتصوّرين. هناك الدراسة بالمراسلة مع جامعة لندن، وهناك جامعة دمشق، أو أيّ طريق آخر تفكّرين به. لقد اقترحتُ هذه الجامعات لأنّها لا تكلِّف كثيرًا... الشيء الوحيد الذي أستطيع تقديمَه هو شيء من المساعدة. وإنّي مستعدّ. إنّ لي بعضَ الإخوة الأصدقاء الذين أستطيع أن أستدينَ منهم مبلغًا من المال كلَّ عام، نسدّدُه معًا في ما بعد. ولهذا لا يجوز أن تقف هذه الناحية عقبةً في طريقك. كتبتُ لكِ في هذا الوقت حتّى يكون لديك متّسع من الوقت للتفكير والتسجيل الباكر... وإنّني بالانتظار."

تجاوبتُ مع هذه الرسالة حالًا بتسجّلي في الكلّيّة الإبراهيميّة في القدس، والالتحاق ببرنامجها المسائيّ، من دون ترك وظيفتي في النهار. ولم تعترضْ إدارةُ المدرسة على ذلك، بل استطاعت أن تحصل لي على بعثة دراسيّة في إحدى جامعات الولايات المتّحدة عام ١٩٦٢.

أنا متأكّدة تمامًا أنّه لو لم يقم خالي بِحثّي على متابعة دراستي الجامعيّة، لَما أكملتُ دراستي وحقّقتُ ما توصّلتُ إليه أكاديميًّا وعمليًّا.

***

كان خالي يحبّ السير. وكانت عيادتُه، التي شاركه فيها لمدّة قصيرة الدكتور وديع حدّاد، قريبةً من منزل والديْه في وسط المدينة في عمّان. لذلك، كان يأتي أحيانًا لزيارتهما. وفي كثير من الأحيان كان يطلب منّي اصطحابَه في مشوار في البلد، عند التاسعة مساء، حين تكون الحوانيتُ مغلقةً والشوارعُ خاليةً من الناس. كان يسير بخطوات سريعة ورياضيّة، يعتريه الصمت. وأظنّ الآن أنّ صمتَه كان بسبب انشغاله في التفكير في أمورٍ مهمّة.

في تلك الفترة كان خالي قد أصبح مُلاحقًا من السلطات الأردنيّة، ثمّ اضطرّ إلى الاختفاء سنة ١٩٥٧ وما بعدها، وأُغلقتْ عيادتُه، وأصبح جدّي (والدُه) يقول: "يا رِيته يا سِيدي نجّار وينام في الدار." وكنتُ أزوره أثناء اختبائه، وأُحضر له مجلة Time، وبعضَ الكتب، ومنها كتاب War and Peace بالإنجليزيّة للكاتب الروسيّ تولستوي. وإذا كانت لفترة اختفائه من إيجابيّة، فهي أنّها وفّرتْ له الوقتَ للقراءة والدراسة والكتابة الجادّة.

***

بعد فترة من انقطاع الرسائل بيننا بسبب الأحداث الدامية التي كانت تجري على أرض الوطن، وبعد حرب حزيران ١٩٦٧(عام زواجي)، وصلتني رسالةٌ منه سنة ١٩٦٨، قال فيها:

"إنّ قلبي يرتجف كلّما تصوّرتُ مدى التضحيات التي سيدفعها شعبُنا دفاعًا عن حقّه في الحياة والحرّيّة والكرامة... شعبنا يسجِّل بالدم رفضَه للاحتلال وتصميمَه على استرداد وطنه... كان القصد، على أيّ حال، أن أقولَ لكِ، يا خالي، إن ليس شيء بسيط هو الذي حالَ دون الكتابة لكِ طيلة هذه المدّة. آسف إنْ كنتُ قد أزعجتكِ... أعتقد أنّه من حقّ شعبكِ عليكِ أن تعيشي معه، ولو من بعيد، الآلامَ التي يعيشُها مادّيًّا ومعنويًّا في هذه الفترة القاسية من التاريخ..."

ورغم قساوة الحياة، فقد ألحّ علينا في هذه الرسالة ألّا نتردّد في إنجاب طفلٍ واحدٍ على الأقلّ، لأنّ الحياة، رغم مآسيها، تستحقّ العيش.

***

وفي إحدى زياراتنا إلى الوطن زرنا خالي في دمشق. كان سرورُه عظيمًا لرؤيتنا، وخصوصًا رؤية ولدي هشام لأوّل مرّة. وخلال تلك الزيارة، كان خالي يتردّد علينا في منزل أخي، ويرسل إلينا الأشرطةَ والجرائدَ والكتب. وعندما أبدى ابني رغبةً في زيارة المخيّمات الفلسطينيّة، رتّب خالي رحلةً متكاملةً لنا إلى مراكز الشبيبة في مخيّم اليرموك. ورافقَنا حينها لمشاهدة برنامج فنّي لـ"فرقة الأرض."

***

كان باستطاعة خالي أن يمارس مهنتَه كطبيب، وأن يجمع المالَ وينال الشهرةَ في ذلك المجال، وأن يعيش حياةَ رفاهيةٍ، بعيدًا عن الاختفاء والملاحقة والسجن ومحاولات الاغتيال، وبعيدًا عن التشرّد والسهر والتعب الجسديّ والعقليّ والمعنويّ. ولكنّ إنسانيّته لم تكن تسمح له بذلك. وهنا، لا بدّ من إسداء شكري وتقديري كلَّ مَن وقف معه، واعتنى به، وحافظ عليه؛ ومن ضمن هؤلاء تحتلّ عائلتُه المركزَ الأوّلَ والأخيرَ في هذا المجال، لأنّ التضحيات التي قدّمتْها زوجتُه هيلدا وابنتاه ميساء ولمى لا تُقدّر.

***

لقد كان من حسن حظّي أن تكون، يا حكيم، خالي ومرشدي وصديقي. رحيلكَ عنّا ما هو إلّا رحيلٌ للجسد. فأنت الحيُّ الباقي، ليس فقط في قلوب كلِّ من أحبّك وعمل معك، بل في قلب التاريخ الفلسطينيّ والعالميّ كذلك.

ميشيغان (الولايات المتحدة)