طالبة طبّ. مناضلة في الحركة الشبابية الثوريّة في تونس.

عرفتْ تونس مؤخّرًا جدلًا حول موضوع حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وذلك عقب طرح مقترحات قوانين وتشريعات تمنح المرأةَ مزيدًا من الحقوق، وبعد بضعة أيّام على المصادقة على القانون الأساسيّ المناهض للعنف ضدّ المرأة. هذا، وتُعتبر قضيّةُ المرأة موضوعًا دائمَ الحضور في ساحات النقاش الفكريّ في تونس نظرًا إلى المراكمة التي حقّقتها نضالاتُ النساء والقوى التقدّميّة في البلاد على مدى عقود، وهي نضالات أنتجت العديدَ من التشريعات، على غرار مجلّة الأحوال الشخصية [مجموعة قوانين اجتماعية صدرتْ في 13/8/1956 ــــ الآداب] التي اعتُبرتْ، لحظةَ إصدارها، سابقةً في الوطن العربيّ والعالم.

نساء تونس: تاريخ حافل من النضال

على الرغم من أنّ تونس كانت من أكثر الأقطار تقدّمًا في ما يتعلّق بمكتسبات المرأة، فإنّ وضعيّة المرأة في تونس اليوم لا تختلف كثيرًا عن مثيلتها في أقطار مثل المغرب ولبنان بفضل النضالات العنيدة التي خاضتها الحركةُ النسوية في هذه الأقطار هناك، ونظرًا إلى غياب أيّ تطور جدّيّ في التشريعات التونسيّة المتناولة لحقوق المرأة منذ خمسينيّات القرن الماضي. لكنّ وضعيّة المرأة في تونس تبقى متقدّمةً نسبيًّا مقارنةً بالسعوديّة مثلًا، أو بمصر التي سجّلت ارتفاعًا مهمًّا في نِسب العنف والتحرّش والمتاجرة بالنساء وانحسارًا كبيرًا للحريّات في السنوات الأخيرة.[1]

لم تكن هذه التشريعات المنتصرة للمرأة هِبةً ومِنّةً من السلطة، بل نتاج صيرورة تاريخيّة حافلة بحضور المرأة على مستوى الفعل المجتمعيّ والنضال الوطنيّ والطبقيّ. فحضور المرأة في تونس قديمٌ قِدمَ التأسيس، الذي اقترن برمزيّة شخصيّة "عليسة" (أأسطورةً كانت أمْ حقيقةً)، وتَواصل لقرون مع العديد من الرموز النسائيّة الأخرى: من الكاهنة، إلى أروى القيروانيّة، وأسماء بنت أسد ابن الفرات، وعزيزة عثمانة، فإلى حبيبة المنشاري، ومنوبيّة الورتاني، ومجيدة بوليلة، وغيرهنّ من المناضلات النسويّات. هذه الرموز، على قلّتها، كانت فاعلةً في واقعٍ تاريخيّ اتّسم بإقصاء النساء وتهميشهنّ، وساهمتْ في نشر وعي النساء بحقوقهنّ، وناضلتْ من أجل تحريرهنّ من كل أشكال الظلم، في فترةٍ جُرّدتْ خلالها المرأةُ التونسية من كلّ أسلحة المقاومة بفعل قرونٍ من الجهل والانحطاط وعقودٍ من الاستعمار الغَاشم.

كما شاركت التونسيّاتُ في الكفاح المسلّح ضدّ الاستعمار: بنشر الدعاية الوطنيّة، ونقلِ الأسلحة والمراسلات، وإحضارِ المؤونة إلى المقاومين والمساجين. وشاركن في المظاهرات، وتعرّضن أحيانًا للتوقيف: في مظاهرة المكنين بالساحل في 5 سبتمبر 1934، وفي تظاهرة 8 أفريل 1938، مثلًا. وكنّ حاضرات في أحداث 9 أفريل 1938 للمطالبة ببرلمان تونسيّ ضدّ الاستعمار. كما تظاهرن من أجل إطلاق سراح المعتقلين الوطنيين (نوفمبر 1938 وجانفي 1939)، وشاركن الفلاقة في زرمدين بالساحل في الهجوم على مركز الجندرمة ودار القايد في 13 جويلية 1946. وتظاهرن في 1947 و1948 تنديدًا بالعدوان الصهيونيّ على فلسطين.

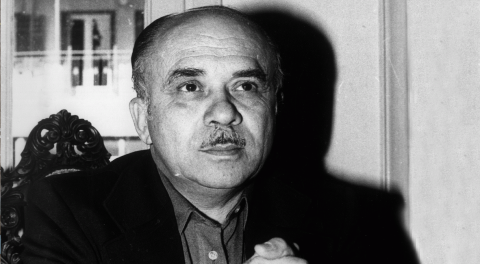

والحقّ أنّ الحركات المطالبة بالإصلاحات المتعلّقة بحقوق المرأة سبقتْ بورقيبة، وبخاصّةٍ مع ظهور مفكّرين على غرار الطاهر حدّاد، الذي ساهم في طرح العديد من المسائل التي اعتُبرتْ حينها من المحرَّمات، مثل: حقّ اختيار الشريك، وطلب الطلاق، والخروج إلى العمل.

هذا السياق النضاليّ والفكريّ هو الذي جهّز المُناخَ لتقبّل مجلّة الأحوال الشخصيّة وسط معارضةٍ منحصرةٍ ومعزولة. وبفضل هذا الإصدار، ضمنت المرأةُ شيئًا فشيئًا حضورَها في المؤسّسات التربويّة والاقتصاديّة، وفي الإدارة. وفي ذلك يفيد المعهدُ الوطنيّ للإحصاء بأنّ النساء العاملات، اللاتي يزدن عن ربع عدد العاملين من السكّان، يمثّلن أكثرَ من 40 بالمائة من العاملين في الصناعات المعمليّة، مع ارتفاع مهمّ في نِسب العاملات في القطاع الزراعيّ وقطاع الخدمات. كما مثّلت النساءُ ثلثَ العاملين في الوظيفة العموميّة. وشاركن في العمل النقابيّ والنضال الطلّابيّ، في صلب "اتحاد الشغل" و"الاتحاد العامّ لطلبة تونس." وكنّ جزءًا رئيسًا من نضالات شعبنا ضدّ سُلط الاستبداد المتتالية منذ العهد البورقيبيّ، وعمادًا من عُمُد انتفاضة ديسمبر ــــ جانفي منذ اندلاعها. وما زلن إلى اليوم يقارعن النظامَ وخياراتِه المعاديةَ لمصالح الشرائح الواسعة من شعبنا.

هذه الصيرورة التاريخيّة جعلت القوى التقدّميّة والحركة النسويّة بالنضج الكافي لمواصلة طرح مسألة المساواة والحريّات الفرديّة في فضاء الصراع الفكريّ في تونس، وللدفع من أجل افتكاك مزيدٍ من المكتسبات. لكنّ الواقع لم يرتقِ بعدُ إلى تطلّعات المرأة التونسيّة. فالحركة ليست منظّمةً أو صلبةً أو ملتحمةً ببقية أوجه الصراع ضدّ هذا النظام بما يكفي لمقارعة الهجمات الرجعيّة الشديدة.

شاركت التونسيّاتُ في الكفاح المسلّح ضدّ الاستعمار: بنشر الدعاية الوطنيّة، ونقلِ الأسلحة وإحضارِ المؤونة إلى المقاومين

تصريحات السبسي: إصلاحات أمْ أجندة انتخابيّة؟

جاء خطابُ الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطنيّ للمرأة يوم 13 أوت، الموافق لذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة، ليَطرح جملةً من مقترحات القوانين، أهمُّها: تمكينُ المرأة التونسيّة من الزواج بغير المسلم، وتحقيقُ المساواة في الميراث بينها وبين الرجل. هذه المقترحات قد يصفها البعضُ بالرياديّة والثوريّة، لكنها في الحقيقة تأخّرتْ عقودًا؛ فطوال عقود والتقدمياتُ والتقدميون في تونس يصارعون من أجل تحقيق هذه المطالب، وقد مرّت 87 سنةً منذ أن طرح الطاهر حدّاد مسألةَ الميراث في كتابه: امرأتُنا في الشريعة والمجتمع.

لكنّ خطاب السبسي تلقّته جوقةُ المطبِّلين بحفاوة وتمجيد، في حين جابهتْه باقي القوى الرجعية باستشراس وتنديد شديديْن تجاوزا حدودَ البلاد. أمّا الواعون بطبيعة هذا النظام والائتلاف الحاكم الذي يرأسه فقد أدركوا جيّدًا أنّ تصريحات السبسي ليست سوى محاولةٍ منه لتحصيل أسهم في اللعبة الانتخابيّة، خصوصًا أنّه يُراهن على جمهور النساء اللاتي منحن "حزبَ نداء تونس" أصواتهنّ في الانتخابات التشريعيّة الفارطة، وشكّلن 70 % من الأصوات التي مُنحت السبسي في الانتخابات الرئاسيّة الماضية بعد أن نجح في تخويف النساء من المشروع المجتمعي للرجعيّة الظلاميّة وفي إيهامهنّ بحداثته وحداثة "نداء تونس."

لهذا كان من الضروريّ للسبسي أن يقوم بمثل هذه الحركة، وبخاصّةٍ إثر انشقاق مجموعة من الناشطين من صلب "نداء تونس" وتشكيلهم لـ"مشروع تونس" الذي يمثّل منافسًا لحزبه في هذا الخزّان الانتخابيّ، وإثر اتّضاح خيبة الأمل في صفوف ناخباته نظرًا إلى تحالف "نداء تونس" مع "حركة النهضة" الإخوانيّة، وإلى عجز الحكومة عن تحقيق تطلّعات الشعب على المستويين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وعلى مستوى الحريّات الفرديّة أيضًا.

لاقت هذه السلطةُ، التي تعلن نفسها حاميةً لنمط المجتمع الحداثيّ، العديدَ من انتقادات القوى التقدّميّة، التي اعتبرتْ سياساتِها معاديةً للحرّيّات الفرديّة، خصوصًا بعد الكثير من الإيقافات والأحكام بالسجن على خلفيّة انتقاد الأديان أو المجاهرة بالإفطار في رمضان أو احتساء الخمر؛ إضافةً إلى تواصل فرض السلطة للفحوص الشرجيّة المهينة لكرامة المواطنين ولكرامة الأطبّاء الذين ينفذونها. ولا ننسى قمعَ حريّة الإضراب والاحتجاج والتظاهر، ما يعكس معاداةَ هذه السلطة لمصالح الشعب الاقتصاديّة والاجتماعيّة ولقيم الديمقراطيّة التي تدّعي تبنّيها.

والحقّ أننا لا نستطيع أن نوصِّف "نداء تونس" بالبرجوازيّة الليبراليّة لأنّه لا يعدو أن يكون حزبًا يمينيًّا محافظًا. فلقد حافظ الوضع شبهُ الاستعماريّ في معظم الدول العربيّة على الهياكل الإقطاعيّة؛ وعلى الرغم من الهيمنة الخارجيّة التي انعكستْ في مستوى البنى الفوقيّة فقد بقيت البرجوازيّة العربيّة مشوَّهةً، ولم تستطع التخلّصَ من هيمنة الدين والتقاليد السائدة. إنّ معظم الأنظمة في دولنا تمنح الإصلاحات بيد، وتسترجعها بأخرى، وتستغلها من أجل تقسيم الشعب حتى تؤبِّد استعبادَه. ولهذا علينا أن نعي أنّ هذه الإصلاحات ليست ثابتة أو جدّيّة ما دام هذا النظامُ قائمًا، ولكنْ لا بدّ من استغلالها ومواصلةِ النضال من أجل افتكاك مساواة حقيقيّة للمرأة، من دون التعويل على هذه السلطة، التي لن تمنحها إيّاها على طبقٍ من ذهب.

المساواة في الميراث: بين المشرِّع والشريعة والمواقف اليسراويّة

يُعتبر الميراث بدايةَ كلّ الهموم بالنسبة إلى المرأة. ذلك أنّ ظهور المِلْكيّة الخاصة وانتصارَها على المِلْكيّة العامة في المجتمعات القبليّة تزامَنا مع ظهور الزواج الأحاديّ، الذي هدف إلى معرفة الذكر لنسله كي لا يورِّث غيرَ أبنائه ممتلكاتِه. وهذه اللحظة التاريخيّة تُعتبر لحظة انهيار المجتمع الأموميّ وبداية المجتمع الذكوريّ المضطهِد للمرأة.

أنتج الحديثُ عن هذه المسألة، وعن زواج المسلمة بغير المسلم، ردّةَ فعلٍ عنيفةً من قِبل الإسلاميين، داخل تونس وخارجها، بل داخل صفوف الشعب بشكل عامّ. ولم يكن موقفُ الأزهر، أو موقفُ وجدي غنيم وأمثالِه من القوى الرجعيّة، صادمًا. حتى "حركة النهضة" التونسيّة، التي لم تصرِّحْ بموقفها الرسميّ، عارضتْ على الدوام مثلَ هذه التحويرات في القانون، وحضّت على التراجع عن المكتسبات، وذلك على منابر المساجد أو وسائل الإعلام أو في كتابات رموزهم على غرار راشد الغنوشي: فطالبتْ بإلغاء مجلّة الأحوال الشخصيّة، والعودة إلى تعدّد الزوجات في عديد اللحظات. ولئن تعمّدت "الحركة" المناورةَ في عدد من المحطّات، مثل اقتراح مصطلح "التكامل بين المرأة والرجل" في الدستور عوضًا من المساواة، أو التحجج بـ"عدم استعداد الرأي العامّ للتغيير" أو بـ"أولويّة مسائل أخرى" أمام كلّ مقترح قانون يَضمن للمرأة مزيدًا من الحريّات، فإنّ حقيقة مواقفهم المعادية للمرأة لن تخفى عنّا.

على أنّ معارضة المساواة في الميراث هذه، وإنْ طُرحتْ من منطلقٍ دينيّ، تنبع في النهاية من منطلقاتٍ طبقيّة. فقد تعمل الإيديولوجيا على الحفاظ على المجتمع القديم، ولكنّها ــــ ولو كانت دينيةً ــــ لا تصنع العلاقاتِ الاجتماعيّة، ولاسيّما العلاقات بين الجنسين. ففي مجتمعٍ أدّت فيه المرأةُ دورًا مهمًّا (في مجتمع الأمومة) عُثر على آلهةٍ إناث، إلى جانب الإلهة الذكور، مثلما وُجدت النساءُ على رأس التجمّعات البشريّة. لم تكن الأديانُ الذكوريّة هي التي اخترعت المجتمعَ الذكوريّ، بل الذي اخترع الأخيرَ هو المجتمعُ الطبقيُّ الناجمُ عن تنمية الثروة المستمدّة من العمل الزراعيّ. وهذا لا ينفي بالتأكيد الطابعَ الرجعيّ للأديان في قضيّة المرأة وقضايا أخرى كثيرة. لقد أصبحت الديانات أداةً إيديولوجيّةً في يد الطبقة المهيمنة، تستند إليها في اضطهاد الطبقات الأخرى؛ كما أصبحت البرجوازيّة الرجعيّة تتعمّد إثارةَ التنازع الدينيّ من اجل حرف الجماهير عن المشاكل السياسيّة والاقتصاديّة المهمّة. ولهذا ينبغي عدمُ طرح مسألة تحرير المرأة بطريقة مثاليّة، في انفصال عن جوهرها الطبقيّ، مثلما يفعل العديدُ من الحركات النسويّة. يقول لينين:

"سيكون من الغباء أن نظنّ أنّه في مجتمعٍ مؤسَّسٍ على قمعٍ بلا نهاية، ويتّسم بتبليد الجماهير العاملة، يمكن أن يزاحَ التحيّزُ الدينيّ بوسائل الدعاية المحضة. سوف يكون من ضيق الأفق البرجوازيّ الصغير أن ننسى أنّ نيرَ الدين الذي يثْقل على البشريّة هو نتاجٌ وانعكاسٌ فحسبُ للنير الاقتصاديّ داخل المجتمع. لا يُمكن أيَّ عددٍ من الكرّاسات، ولا أيَّ كمّيّاتٍ من الوعظ، أن تنير البروليتاريا، إنْ لم تستنرْ بصراعها الخاصّ ضدّ القوى الظلاميّة."[2]

للأسف، لم يكن معارضو مقترح المساواة في الإرث من القوى الرجعيّة فحسب، بل إنّ بعض القوى الثوريّة في وطننا العربيّ وفي تونس اعتبرت المسألة هامشيّةً في هذه المرحلة من نضالنا في سبيل تحرير الإنسان. وزعم آخرون أنّ هذا المطلب لا يعني عمومَ بنات الشعب من الكادحات، وأنّه حكرٌ على البرجوازيّات. وهذا قد يعكس قلّةَ معرفتهم بالوضع الاقتصاديّ والمعاناة المعيشيّة للمرأة العاملة والفلّاحة، وضعفَ تجذّرهم داخل الطبقات المعنيّة. ونادى آخرون بالقضاء على الملْكيّة الخاصة ومن ثمّ بإلغاء الميراث عوضًا من المساواة فيه، متجاهلين ضرورةَ الموازنة بين التكتيكيّ والإستراتيجيّ؛ علمًا أنّ أنجلز نفسَه، في مبادئ الشيوعيّة، لم يطالبْ، عند التطرّق إلى مسألة الإرث، إلّا برفع الضرائب عنه، وإلغاء حقّ الإرث للحواشي، وتمتيع الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين بحقوق الإرث ذاتها.

لكنْ لا يمكننا النظرُ إلى مسألة تحرّر المرأة على مستوى العلاقات الاقتصاديّة والإنتاجيّة فقط، إذ للمسألة شقُّها الثقافيّ أيضًا، وهو يتعلّق ببنى المجتمع الفوقيّة. فتحرير المجتمع من الاضطهاد والاستغلال لن ينجم عنه، بالضرورة، تثويرُ بناه الفوقيّة بعصا ساحر. إنّ لتحرير المرأة وجهًا ثقافيًّا يقتضي الصراعَ، بلا هوادة، ضدّ الإيديولوجيا التي تكرِّس دونيّةَ المرأة. وهذه الدونيّة نتجتْ من قرون من الرقّ والإقطاع، وصولًا إلى الرأسماليّة التي تسهر على دعم وكلائها كي تستمرّ اللامساواة، ولتأبيد استعباد المرأة: بسلعنتها، واستغلالها، والتمييز بينها وبين الرجل في مكان العمل، وزجّها في الحروب الاستعماريّة، والسعي إلى حرمانها من كلّ حقوقها (مثل الحقّ في الصحّة والتعليم).

لذا، فإنّ المطالبة بفصل الدين (كشأن فرديّ وعقديّ) عن الدولة ضروريٌّ اليوم من أجل محاربة الأفكار الرجعيّة بأسلحة فكريّة. إنّ الدفاع عن مفاهيم مثل "اللائكيّة" و"الطابع المدنيّ للدولة" ليس ضربًا من الانحراف البرجوازيّ، كما يعتقد بعض "الثوريين،" بل هو ضرورة في صراعنا ضدّ القوى الرجعيّة، ومكسبٌ لأبناء شعبنا الذي يضلِّل ضبابُ الفكر الظلاميّ طريقَهم إلى الحقيقة. كما يجب التركيز على قطاع التعليم، وعلمنة مضامينه، وإرساء الفكر النقديّ ضمن مناهجه.

هل تكفي قوانينُ الدولة لمجابهة قوانينِ المجتمع؟

يَعتبر بعضُ المدافعين عن حقوق المرأة أنّ الدولة هي التي تضطلع بإقرار هذه الحقوق من خلال التشريعات التي تسنّها برلماناتُها وتسهر أجهزتُها على تطبيقها. لكنّ التاريخ أثبت خطأ هذه المقولات، وبيّن أنّ الحقوق الفعليّة فرضتها النساءُ أنفسُهنّ ولم يقرّها لهنّ المشرِّعُ بمفرده. والحقّ أنّ الدولة لم تشرِّع قوانينَ تخدم المرأةَ إلّا وشابتْها إخلالاتٌ في محتوياتها، أو في تدابير تطبيقها. فهذا النظام نقيض للحريّة، ولا يمكنه أن يكون يومًا حليفًا للمرأة؛ ولئن تظاهر أحيانًا بالانحياز إليها، فذلك من أجل خلق انقسامات تخدم مصالحه السياسية. وإذا حدث أن قدّم النظامُ امتيازات للنساء، نظرًا إلى ضغط الحركات النسويّة (حتى البرجوازيّة منها)، فإنّه سيُتْبع ذلك بهجمات على المرأة أو على عموم أبناء الشعب.

تسعى أغلبُ الحركات النسويّة في تونس إلى المساواة في إطار المجتمع الطبقيّ القائم، ولا تربط النضالَ ضد التمييز الجندريّ بالنضال ضدّ أسس هذا المجتمع الطبقيّة. وقد يذهب بعضُ هذه الحركات إلى اعتبار الرجال طبقةً واحدةً معادية للنساء. غير أنّ بعض الرجال يدافعون قولًا وفعلًا عن تحرّر المرأة والإنسانيّة من كلّ اضطهاد. هذا، ولا ننسى أنّ الرجل في حاجة، هو أيضًا، إلى التحرّر من بنى المجتمع الفوقيّة التي تكرِّس دونيّةَ المرأة. إنّ "المساواة في الحقوق مع الرجال،" في إطار تقسيم العمل الحاليّ، يمثّل هدفًا كافيًا بالنسبة إلى هذه الحركات؛ في حين أنّها بالنسبة إلى الثوريين مجرّدُ وسيلة لإحراز تقدّم في النضال ضدّ اضطهاد شعبنا ولتحقيق مساواة فعليّة بين الجنسين.

ثمّ إنّ هاته النسويّات يعلنّ "مساندتهنّ" لنضالات النساء العاملات والفلّاحات ضدّ العنف الاقتصاديّ وضدّ هذا النظام وخياراته، ولكنّهن لا ينوين النضالَ في صفوفهنّ، وليست لديهنّ الرغبةُ في المشاركة في قضاياهن، وكلّما دقّت طبولُ المعركة رجعن إلى جحور برجوازيّتهن الليبراليّة المريحة.

ومع أنّ تحصيل تحسّن جزئيّ في حياة النساء ليس مستحيلًا في ظلّ هذا النظام، فإنّ القوانين وحدها لن تقضي على الاستغلال. فعلى الرغم من أهمّيّة تحصيل مكتسبات جزئيّة ومرحليّة، فإنّ الأهم هو تحطيم المنظومة الحاليّة، وإرساء منظومة أخرى تمنح المرأةَ حقوقَها المستحقَّة.

وضعيّة المرأة في تونس: هوّة بين القانون والواقع

يتحدّث كثيرون عن ريادة تونس وريادة مجلّة الأحوال الشخصيّة في مجال التشريعات التي تضمن حقوقَ المرأة. لكنْ تأتي الأرقامُ والدراساتُ لتميط اللثام عن الصورة الوهميّة التي تمادى النظامُ التونسيّ في رسمها منذ عهد بورقيبة.

فعلى صعيد القانون، كانت مجلة الأحوال الشخصيّة إنجازًا قانونيًّا مهمًّا مكّن المرأةَ التونسيّة من عديد الحقوق المدنيّة ــــ كإلغاء تعدّد الزوجات، وإكساب الزواج طابعًا مدنيًّا، وإعطاء المرأة الحقَّ في اختيار قرينها، ومنحها الحقَّ في الطلاق ــــ وهو ما جعلها رياديّةً في الوطن العربيّ فعلًا. إلّا أنّ المجلّة المذكورة لم تكن إلّا إصلاحًا جزئيًّا في المنظومة القائمة. فقد حافظتْ على قانون الإرث، والمهر، ومنحت الرجلَ رئاسةَ العائلة، وفرضتْ واجبَ الطاعة على الزوجة. وعليه، فلم يعد كافيًا تطويرُ هذه المجلّة وحدها بل تطوير مجلة الشغل وقانون الوظيفة العموميّة والمجلّة الجزائيّة أيضًا؛ فكلّ هذه القوانين في حاجة إلى تطوير وتغيير، وإلى إلغاء ما فيها من تمييز، خصوصًا ما له علاقة بالأمومة (كمنح عًطَل ما قبل الولادة، وتمديد عُطَل ما بعد الولادة، وخصِّ الآباء أيضًا بمثل هذه العطل).

أما إنْ تحدّثنا عن وضع التونسيّات على أرض الواقع، فإنّ 41% منهنّ يتعرّضن للعنف الجسديّ، و74,4% للعنف الجنسيّ، و78,1 % للعنف النفسيّ، و53 % إلى أحد أنواع العنف، و78 % للعنف الزوجيّ،[3] على الرغم من تجريم العنف الزوجيّ في القانون التونسيّ.[4] وتُعتبر الأرقام الحقيقيّة أكبر من النسب الرسميّة، نظرًا إلى الضغط المجتمعيّ الذي كثيرًا ما يَحول دون أن تبلِّغ الضحيّةُ عن تعرّضها للعنف.

أما بالنسبة إلى العنف الاقتصاديّ، فإنّ المرأة تمثّل قاعَ هرم الاستغلال في المجتمع، والضحيّةَ الأولى لفشل الحكومات المتعاقبة في تونس في تأمين العيش الكريم لأبناء شعبنا وحماية حقوقهم في مكان العمل. إذ مثّلت النساءُ المسرَّحات من العمل في مختلف القطاعات 50% خلال النصف الأول من 2015. [5] وتعاني العاملات الصناعياّت التهديدَ بالطرد في كلّ لحظة، وأجرًا متدنّيًا، وتُحرم أبسطَ الحقوق الاجتماعيّة، ولا يستطعن الدفاعَ عن أنفسهنّ لقدرة المشغِّل على استبدالهنّ سريعًا من الخزّان الاحتياطيّ للعمّال العاطلين عن العمل. كما ترزح النساءُ تحت كاهل البطالة التي تثقل وزر أبناء شعبنا، لكنّهنّ يتحمّلن الوزرَ الأكبر بنسبة 22.7 % مقابل 12.4 % للذكور في الثلاثيّ الأول لسنة 2017. وتبلغ نسبة الأمّيّة في صفوف النساء 25 % مقابل 12.4% في صفوف الذكور، بحسب إحصائيّات سنة 2014.[6]

وتُعتبر المرأة الريفيّة من أكبر ضحايا العنف الاقتصاديّ الذي يسلطه النظامُ على أبناء الشعب. فـ47 % من الفلّاحات يتنقّلن على الأقدام، و38 % يتنقّلن على شاحنات صغيرة غير آمنة لمسافات قد تصل إلى 20 كيلومترًا، ومعظمُهنّ يعملن أكثر من 8 ساعات في اليوم، ويخترن التخلّي عن يوم الراحة الأسبوعيّة لأنّه غير مدفوع الأجر. ثمّ إنّه يتمّ تأجيرُهنّ عبر وسطاء، ومن دون عقودٍ قانونيّة، ما يحرمهنّ الأجرَ الأدنى الفلّاحيّ. وهنّ يتقاضين أجورًا أقلَّ من الذكور مقابل العمل نفسه: ففي حين يتقاضى 55% من الرجال في اليوم أكثرَ من 15 دينارًا، و44% بين 10 و15 دينارًا، و1% أقلّ من 10 دنانير؛ يتقاضى 2% فقط من النساء أجرًا يفوق 15 دينارًا، و89 % أجرًا بين 10 و15 دينارًا، و9% أجرًا أقلّ من 10 دينار. وفي بعض الأحيان يرفض الوسطاءُ خلاصَ أجورهنّ بالكامل.[7] كما نجد أيضًا تفاوتًا في مستوى الأجر على أساس الجهات: ففي حين يكون معدّلُ أجر الفلّاحات في ولاية جندوبة 8,5 دينار، يصل الأجر في جهة نابل إلى 15دينارًا. ولهذه الأسباب يسعى المشغِّلون في المجال الفلّاحيّ إلى تشغيل النساء، فتشكل هذه اليدُ العاملةُ الرخيصة 92% من الفلاحة المضاربيّة، في حين أنها تمثّل 22.5 % من مجموع العاملين في القطاع الفلاحيّ.[8] كما تكون الفلّاحة عرضةً لعديد العراقيل في تسويق منتوجها نتيجةً لجشع الوسطاء وفرضهم القيودَ والشروط. ومع ذلك فإنّ الدولة لم تمتّع الفلّاحة بأيّ غطاء قانونيّ يحميها من الاستغلال ويضمن حقوقها؛ فالقطاع لا ينتظم لاتفاقيّة قطاعيّة، ولا يخضع العملُ والأجرُ فيه للتقسيم على مستوى الاختصاص، ولا يَرِد في مجلة الشغل إلّا تحديد ساعات العمل بـ9 في اليوم الواحد.

ولا تزال المرأة في تونس تُحرم حقَّها في المساواة في الميراث، بل تُحرم الميراثَ تمامًا في كثير من الأحيان (وبخاصة في المناطق الريفية)، وتُحرم حقَّها في النفاذ إلى الملْكيّة، فتبقى أسيرةً لواقع الاستغلال، ولا تتمكّن من ملْكيّة الأرض التي تفلحها.

إضافةً إلى عدم التساوي في الميراث ومنع الزواج بغير مسلم، فإنّ الفصل 58 من مجلّة الأحوال الشخصيّة يمنع الأمَّ من حضانة أبنائها إذا تزوّجتْ، من دون وجود حُكم مماثل في ما يخصّ الآباء. وتشترط المجلة أيضًا، في باب الولاية، أن يكون الوليّ في الزواج "عاقلًا ذكرًا." وحتى وقت ليس ببعيد لم تكن المرأة قادرةً على السفر مع أبنائها القصَّر من دون ترخيص الزوج؛ فولاية الأطفال هي للأب قانونيًّا، ولا تُمنح الأمَّ إلّا في حالات استثنائيّة وبقرار قضائيّ.

كما تعاني المرأةُ التونسيّة عنفًا ثقافيًّا، إذ تتعرّض لمحاولات تركيع وتهجين من القوى التي تحاول تأبيدَ صورة المرأة التقليديّة: فيُحصر دورُها في الأعمال المنزليّة والإنجاب حتى في فضاءات الدولة الإعلاميّة وبرامجها التعليميّة. وفي المقابل، تُنشر صورةُ المرأة/ السلعة، وتقنَّن الدعارةُ لتعميق إهانة المرأة.

تعاني المرأةُ التونسيّة عنفًا ثقافيًّا، إذ تتعرّض لمحاولات تركيع وتهجين من القوى التي تحاول تأبيدَ صورة المرأة التقليديّة

القانون الأساسيّ المناهض للعنف: أوّل إصلاح جدّيّ لصالح المرأة منذ ستة عقود

ليس مبالغةً القولُ إنّ هذا القانون مكسبٌ مهمّ للمرأة التونسيّة ولكلّ المدافعين عن الكرامة الإنسانيّة وعن مبدأ عدم التمييز بين البشر على أساس الجنس أو العِرق أو الانتماء الإثنيّ، وذلك لتعدّد أوجه التجديد فيه.

أولًا، على مستوى العقوبة. فقد نصّ القانون الأساسيّ على تشديد العقوبة على كلّ عنف جسديّ أو جنسيّ مسلط على طفل، أو مرتكَبٍ من أحد أصول الضحيّة أو فروعها من أيّ طبقة، أو كانت له سلطةٌ عليها، أو استغلّ نفوذَ وظيفته، أو إنْ كان أحد الزوجين أو المفارقين أو الخطيبين أو الخطيبين السابقين. ويُعتبر ذلك تجاوزًا لـ المجلّة الجزائيّة التي لا تشدّد العقوبة إلّا في حالة العنف الزوجيّ.

ثانيًا، ألغى هذا القانون الفصولَ التي تشرِّع الإفلات من العقاب، مثل الفصل 227 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، الذي ينصّ على إيقاف التشريعات أو آثار المحاكمة عند زواج الجاني بالمجنيّ عليها إثر ارتكاب جريمة مواقعةِ أنثى من دون عنفٍ سنُّها دون 15 كاملة أو بين 15 سنة أو 20 سنة كاملة؛ ومثل الفصل 239 مكرّر الذي يوقف المحاكمة أو تنفيذ العقاب في حال زواج الجاني التي فرّ بها.

ثالثًا، تمّ التشديد في العقوبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. فعرّف جريمةَ الاغتصاب ضمن الفصل 227 جديد، ليشمل الضحيّة الذكر إلى جانب الضحيّة الأنثى. كما جرّم مضايقةَ المرأة في مكانٍ عموميّ، ليتجاوز النقص في الفصل 226 ثالثًا الذي اشترط توفّر الإمعان والغاية (أيْ حمل الضحيّة على الاستجابة لرغبات جنسيّة) لاعتبار الفعل تحرّشًا.

ومن النقاط المضيئة في هذا القانون أنّه تطرّق إلى العنف الاقتصاديّ. فجرّم في الفصل 17 التمييزَ في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس. كما جرّم تشغيلَ الأطفال كعَمَلةِ منازل ضمن الفصل 18، وهي ظاهرةٌ تعانيها الفتياتُ بشكل خاصّ في تونس.

إضافةً إلى ذلك، لم يعد دورُ القضاء في مسألة العنف منحصرًا داخل جدران المحكمة، بل أصبح بمقتضى هذا القانون يمنح حمايةً قضائيّةً للضحيّة، على غرار منع مرتكب العنف من الاتصال بالضحيّة أو بأطفالها أو إبعاده عن مكان السكن في حالات الخطر المحْدق بالضحيّة أو أطفالها، وغير ذلك من التدابير التي تسهّل على المرأة الضحيّة المطالبةَ بحقّها ضدّ مرتكب العنف .

خاتمة: طريق طويلة وشاقّة

إنّ من ينظر إلى الأسباب التاريخيّة التي بدأ فيها اضطهادُ المرأة يدرك أنّ تحريرَها كليًّا غير ممكن من دون تحرير الإنسانيّة من الاستغلال والاضطهاد. ولكنّ الناظر إلى واقعنا، بحاضره وماضيه، يدرك القوةَ الجبّارة التي تمثّلها النساء، ويعي أنّ تمرّدهنّ ضدّ مختلف الأفكار البطريركيّة والممارسات المنبثقة عنها قد يكون شرارةَ مقاومة النساء للطبقات الحاكمة في أقطارهنّ، ودفعًا لهنّ كي يكنّ جزءًا من النضال من أجل تحرير الإنسان عامةً من كلّ أشكال الاضطهاد والاستغلال.

وهنا يكمن دورُ الثوريين في الأقطار العربيّة. فعلى هؤلاء أن يعوا أنّ هذه القضيّة ليست ثانويّة، فيعملوا على بناء حركة نسويّة مرتبطة بالحركة الثوريّة، تناضل ضد اللامساواة انطلاقًا من وجهة نظر طبقية. ولكن عليها أن تحمل على عاتقها أيضًا مهمّةَ افتكاك أقصى ما يمكن من المكتسبات، والدفاع بلا هوادة على كلّ ما حققناه من إنجازات، والعمل على مصارعة كلّ الأفكار الرجعيّة؛ وهذا لن يكون بالمهمّة السهلة نظرًا إلى ثقل التقاليد والعادات والموروث الديني الجاثم "مثل كابوس على دماغ الأحياء" (كارل ماركس، الثامن عشر من برومار لويس بونابارت).

لا تزال تونس، على الرغم من الخطوات التي خطتها مقارنةً ببقيّة الأقطار العربيّة، بل بقيّة بلدان العالم أيضًا، تتلمّس أوّلَ الطريق في قضيّة تحرير المرأة. وبغضّ النظر عن نضالات التقدميين والثوريين التاريخيّة المهمّة، فإنّ الحركة النسويّة في تونس ما تزال تحت سيطرة البرجوازيّة الليبراليّة، أو مازالت فتيّة وغير منظّمة وغير واضحة المهامّ.

تونس

مصادر:

[1] تقرير الأمم المتحدة حول وضعيّة المرأة سنة 2013ــــ2012-.

- تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصاديّ العالميّ عن عام 2015.

- الدراسة التي أجرتها مؤسّسة "تومسون رويترز" سنة 2013 وشملتْ 22 دولة عربيّة، حيث حلّت مصر في المركز الأخير كأسوأ مكانٍ لعيش المرأة.

[2] لينين، الأعمال الكاملة، المجلد العاشر (موسكو: دار التقدم، 1965)، ص 83 ــــ 87.

[3] دراسة ميدانيّة عن العنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ في الفضاء العامّ، أنجزها مركزُ البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بتونس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ونُشرتْ سنة 2017.

[4] الفصل 218 من المجلة الجزائيّة التونسيّة.

[5] تقرير لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة أُنجز سنة 2016 بعنوان: الهشاشة الاقتصاديّة والنساء المسرَّحات من العمل.

[6] حسب المعهد الوطنيّ للإحصاء بتونس .

[7] دراسة حول ظروف العمل الفلّاحيّ للنساء في الوسط الريفيّ، قام بها مرصد "أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء بتونس" التابع للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

[8] التقرير الوطني حسب الجندر، للمعهد الوطنيّ للإحصاء لسنة 2015 .

طالبة طبّ. مناضلة في الحركة الشبابية الثوريّة في تونس.