(نقلها إلى العربيّة: سماح إدريس)[1]

مارك هو أوّلُ مريضٍ[2][نفسيّ] أعاينُه من غرفة نومي. كنتُ قد أعدتُ ترتيبَ الحائط خلفي كي يشْبه حائطَ عيادتي، فيبدوَ مُحايدًا ولا يَكْشف شيئًا. كان مشوارُنا المليءُ بالأخبار العاديّة، من قاعة الاستقبال وصولًا إلى عيادتي، دائمًا ما يُرْخي أعصابَ المريض وأعصابي، قبل أن نجلسَ في مقعديْنا في العيادة. لكنّنا، مع ظهور مارك المفاجئ على شاشة حاسوبي، أضعْنا رحلتَنا الطقوسيّةَ المعتادة نحو الحميميّة والأمان. غير أنّ نوعًا جديدًا من الحميميّة ما لبث أن فرض نفسَه: فالانتقالُ الواسعُ الانتشار إلى "العلاج عبر الفيديو" (video-therapy) من المنزل، بسبب جائحة كورونا، لطّف العلاقةَ بين المريض والمعالِجَةِ النفسيّةِ بطرقٍ غيرِ مريحة، ومُنْهِكة، ومُرْبِكة، ولكنّها - على ما سأكتشفُ قريبًا – جديدةٌ ومُثْرِِية.

"كيف وضعُكِ؟ هل عثرتِ على ورق تواليت؟" يسألني مارك.[3] إذًا، مريضي لم يعد في غرفةِ نومي فحسب، وإنّما في حَمّامي أيضًا! بل الواقع أنّه يبدو أكثرَ فضولًا لمعرفة وضعي من رغبتِه في نقاش وضعه. "هل أُصيبَ أحدٌ من مَعارفِكِ بـCOVID–19؟ هل تُقيمين وحدَكِ؟ هل تخشَيْن من خسارةِ عملكِ؟" يُكمل مارك أسئلتَه. في هذا العالم الجديد، الذي نطرح فيه على الآخرين أسئلةً نطرحُها على أنفسِنا كذلك، يتّضحُ أنّ رغبةَ مارك في معرفةِ أحوالي الخاصّة تَعْكس قلقَه بالذات. ولأكنْ صادقةً فأقول: إنّني بعد أسابيعَ طويلةٍ من الحَجْر المنزليّ، لم أتعلَّمْ بعدُ كيف أتدبّرُ أُموري في الظروف الحاليّة، وكيف أخفِّفُ من قلق مرضايَ، الذي هو قلقي كذلك.

إنّ المريضَ والمُعالِجَةَ النفسيّةَ، وقد جمعتْهما الجائحةُ الحاليّةُ، يُقِرّان بمشاعرَ مشترَكة. ما أشدَّ اختلافَ هذا الوضع عن العلاقة الثنائيّة غيرِِ المتساوية التي استخدمَها علمُ النفس تاريخيًّا، وبموجبه نَسألُ - نحن المعالِجين - مرضانا أن يُظْهروا لنا أكثرَ أجزائهم هشاشةً، ونختارُ في المقابل أن نُخْفيَ أنفسَنا خلف سِتارٍ من"اللاشخصيّة"و"المِهنيّة." نظريًّا، هذه العلاقة تَخْلق للمريض الزمانَ والمكانَ اللازميْن للتعمّق في مشاكله الخاصّة من خلال "إسقاطِها" على المُعالِجَةِ النفسيّة. وأحيانًا نُقرّر، نحن المعالِجين والمعالِجات، أن نَكشفَ أجزاءً من أنفسنا، لا من أجل التخفيفِ من قلقِنا، وإنّما من أجل خدمة المريض.

لكنّني أشعرُ بالقلق الآن. وأشعرُ أنّني قريبةٌ ومتورِّطةٌ أكثرَ ممّا ينبغي. أرغبُ في أن أُخبرَ مارك أنّني أحتاج فعلًا إلى التوقّف قليلًا عن الكلام على فايروس كورونا؛ فقُرْبي الجديدُ من حياةِ مريضي الداخليّة تُنْهِكني. ذلك أنّ هذا القُرب يَخلق هشاشةً وحميميّةً يَعْجزالتدريبُ الكلاسيكيُّ، الذي نتلقّاه كمعالِجين، عن التعامل معهما. قبل الجائحة، حين كانت مشاكلي تتصادى (أو تتفاعل) مع مشاكل مريضي بشكلٍ وثيقٍ، كنتُ أستطيعُ أن أختارَ الاختفاءَ موقّتًا خلف أعمدة "اللاشخصيّة" و"المهنيّة" التي تقدّمها مهنتي، فأتعاملَ مع مشاعري لاحقًا، وبوتيرتي الخاصّة. بالطبع كانت مشاعري تدخل العيادةَ، وتؤثِّر في ردودي؛ مثلًا، إذا كان مريضي يحدِّثني عن مشاكله مع أهله، فذلك سيذكّرُني بمشاكلي مع أهلي أنا، وستكون ردودي على مريضي متأثّرةً بهذه المشاكل حُكْمًا. ومع ذلك، فقد كانت صراعاتي الداخليّةُ خاصّةً بي وحدي، فلا يدركُها المريضُ إلّا إذا اخترتُ أن أكشفَها له بنفسي. ولربّما استطعتُ أن أتفادى أنواعًا من الحميميّة التي لا تساعدُ المريضَ، فأقيَ نفسي من هشاشةٍ قد تَصْدمنا كليْنا.

أرغبُ بكلّ قوّة في معاودة التركيز على مارك. أَجْهدُ بحثًا عن تلك الأعمدة المهنيّة واللاشخصيّة التي حَمَتْني من قبل. لكنْ، لا وجودَ لها هنا! لا أعمدةَ أختبئُ خلفها، ولا أستطيعُ أن أَظهرَ هادئةً وغيرَ متورِّطةٍ الآن. أقول لنفسي إنّ التظاهرَ بالمناعة من الجائحة الكونيّة لن يكونَ علاجيًّا في كلّ الأحوال. لذا واجهتُ شاشةَ الحاسوب، وهذه الهشاشةَ التي اكتشَفتُها حديثًا.

حين أنظرُ إلى الشاشة لأقرأَ وجهَ مارك، يُشتِّت انتباهي وجهي أنا [الظاهرُ على الشاشة ضمن مستطيلٍ صغير]

القربُ المزعج الذي أشعرُ به من تجربةِ مريضي يختلط، ويتفارق، مع المسافة الجسديّة التي يمثّلها الفيديو، شكلًا أو صيغةً. فالفيديو هو خطُّ رؤيةٍ، محصورٌ ومشوَّهٌ. وهو يُشْعِرني بأنّني بعيدةٌ عن مريضي، خلافًا للعيادة التي كانت تتيحُ قُرْبًا آمِنًا. حين أنظرُ إلى الشاشة لأقرأَ وجهَ مارك، يُشتِّت انتباهي وجهي أنا [الظاهرُ على الشاشة ضمن مستطيلٍ صغير]. يُزْعِجني أنّ هذه المنصّة لا تُتيح إخفاءَ وجهي. ويُزْعجني، بشكلٍ خاصّ، هزّي لرأسي. في الجلسات التي كانت تجري في عيادتي، كانت هزّاتُ رأسي المتعاطفةُ وهمهماتُ الموافقةِ تعبِّر عادةً عن تناغمي مع المريض. لكنْ، أمام شاشة الحاسوب الآن، تعيد همهماتي تركيزَ الكاميرا والصوتَ عليَّ أنا![4] ولذلك، فإنّ "الأصواتَ العلاجيّة" (Therapy noises) التي أُطْلِقها، بدلًا من أن تُشعِرَ مريضي بتعاطفي معه وتفهُّمي له، تعرقِلُ طريقَ تعبيرِه عن نفسه. ومن ثمّ فإنّني، على سبيل التعويض، أبالغُ في هزّ رأسي. غير أنّ هذا الهزَّ المتواصلَ، حين أراه على الشاشة، يُشْبه عَرْضًا أكثرَ ممّا يشْبه مستمِعًا مهتمًّا.

عليّ أن أركّزَ اهتمامي على مارك! لا تضيِّعُ صيغةُ الفيديو شيئًا مثلما تضيِّعُ لغةَ الجسد. فإذ أُنْعِمُ النظرَ في مارك من خلال كاميرا الحاسوب، يُزْعجني اختفاءُ ساقِه عن الشاشة. في الجلسات العلاجيّة داخل العيادة، كان هزُّ ساقه هو العلامةَ الدّالّةَ على اضطرابه، وعلى ما لم تكن كلماتُه لتعبِّرَ عنه. أمّا الآن، فلا أستطيع أن أراه إلّا من كتفيْه صعودًا فقط، فأفتقدُ لغةَ جسده.

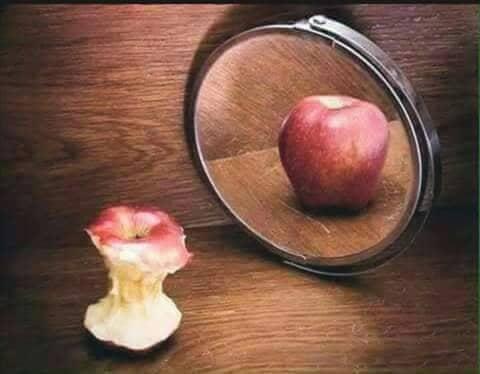

"كيف وضعُ ساقِكَ الآنَ؟" أسألُه، فأكتشفُ - وكأنّما مصادفةً - أنّ على المريض أن يتّخذَ دورَ المعالِجَةِ النفسيّة، فيبني استنتاجاتِه على أساسِ ما يراه بنفسِه من حركات جسده. يطمئنني: "سأخبرُكِ حين تبدأ ساقي في الهزّ!" ثم يلاحظ بامتعاضٍ: "الأمر يبدو وكأنّني أتحدّثُ إلى مرآة، أو كأنّني أرى نفسي في عينيْكِ!" في العلاج الاستطلاعيّ الكلاسيكيّ (exploratory therapy)، يكون"التمرئي" (أو انعكاسُ المريض في المعالِجَةِ النفسيّة)[5]تدخّلًا شائعًا [من قِبل هذه المُعالِجَة] يُبْرز تواصُلَ المريض، اللفظيَّ وغيرَ اللفظيّ. فالمعالِجَة، إذ تتعمّد أن تُزامِنَ (to synchronize) أفعالَها مع أفعالِ المريض، بتقليدِ طريقةِ جلوسِه مثلًا، تستطيع أن تُظْهر تفهُّمَها وتعاطفَها معه. وهذا على خلافِ ما يجري في التحليل النفسيّ الفرويديّ، الذي يموضِع المريضَ والمُعالِجَةَ في اتجاهيْن متعاكسيْن، كي يستطيعَ المريضُ أن يمارسَ "التداعيَ الحرَّ للأفكار" (free association of ideas) – سامحًا لعقله اللاواعي بالتعبير من دون رقابة. مع العلاج بالفيديو، غالبًا ما صرتُ أرى مارك يُشِيحُ بوجهه عن الشاشة كي لا يرى انعكاسَه فيها. يسألُني: "كيف يُفترض أن أبكي إنْ كنتُ أستطيع أن أرى وجهي في الشاشة وقد بدأ يتجعّد بشكلٍ غريب؟" في وضعيّة الفيديو الجديدة هذه، وما يرافقُها من انعكاسٍ مرآويٍّ كامنٍ فيها، أَكتشفُ حليفًا غيرَ متوقَّع: فالقدرةُ على رؤية مارك نفسَه في الشاشة تساعدُه على تطوير ملاحظاته عن ذاته، وعلى تعميق حميميّته تجاه جسده، وعلى قبوله لهذا الجسد ولأحاسيسه. ما نكتشفُه في "العلاج عبر الفيديو" هو طريقةٌ لنقل المَهارات في حقبة COVID–19 هذه. فبدلًا من أن أعكسَ (أو أُمرْئيَ) وضعَ مريضي كي يَرفعَ وعيَه بنفسه، فقد تعلّم الآن أن يعكس نفسَه من دون الحاجة إلى مساعدتي.

مقاربةُ مارك غيرُ المتوقَّعة، في سياق العمليّة التشاركيّة التي خلقتْها الجائحةُ الراهنة، تُذكِّرني بالمهارات التي كنتُ آملُ أن أنقلَها إلى مرضايَ على الدوام: وهي التأقلمُ مع الانزعاج، والتعايشُ معه، بدلًا من الهروب منه. لذا، كان عليّ، أنا أيضًا، أن أتعايشَ مع هذا الانزعاج؛ أيْ أن أُعيدَ تصوُّرَ العلاقة بين المريض والمُعالِجَةِ النفسيّة في زمن "التباعد الاجتماعيّ" المفروض. هذه الجلسة مع مارك ساعدتني على تقبُّل صيغة العلاج عبر الفيديو في وصفها شكلًا جديدًا تمامًا من أشكال العلاج – بحدوده وإمكانيّاته طبعًا – وليس بديلًا مزعجًا وغيرَ مُرْضٍ للقاءاتِ التي تجري داخلَ العيادة.

الأهمّ أنّ رؤيةَ مارك داخلَ منزله وهو "يعكسُني" (مرآويًّا) وأنا في داخل منزلي – وكلانا خاضعٌ لقيود الجائحة ومصاعبِها – تُبْرز لي الهدفَ الأقصى للعلاج وللمعالِجَةِ معًا: أن لا يُعتمَدَ عليهما كلّيًّا وإلى ما لا نهاية! فحين يكون العلاجُ النفسيُّ فعّالًا، يستطيع المريضُ أن يطبِّقَ، بنفسه، المهاراتِ التي تطوّرتْ ونَمَتْ في العيادة، على "العالم الحقيقيّ." هكذا يمثِّل العلاجُ بالفيديو، عبر الانعكاس المرآويّ والتفعيلِ المتوازي لتجربةٍ مشتركةٍ بين المريض والمُعالِجَةِ النفسيّة، فرصةً لتسهيل نقل تلك المهارات، ويساعد المرضى على المزيدِ من التأقلم مع كيانهم داخل بيوتهم.

إلى الزملاء المعالِجين النفسيّين، وإلى مُتلقّي العلاج النفسيّ القُدامى والجُدد، الآسفينَ اليومَ لغياب الحميميّة والعمقِ اللذيْن تقدِّمُهما جلساتُ العلاج داخل العيادات: فلنعثرْ على طرقٍ جديدةٍ تتعايش مع العلاج عبر الفيديو. فهذا العلاجُ ليس "الضَّرّةً"[6]البشعةَ المنافِسةَ للجلسات داخل العيادة؛ بل طريقةٌ جديدةٌ تمامًا للتعامل مع أنفسنا والآخرين.

بوسطن

[2] كلمة patient بالإنكليزيّة لا تحمل الشحنةَ السلبيَّةَ التي قد تحملها كلمةُ "مريض" بالعربيّة. وربّما كان استخدامُ كلمة "زبون" (client) أفضلَ من هذه الناحية، غير أنّها هي الأخرى قاصرةٌ عن تأدية المعنى لأنّها تحيلُ على الاستهلاك والشراء والبيْع. في النهاية، الكلمتان، "مريض" و"زبون،" لا تجسِّدان تعقيداتِ العلاقة بين الطرفيْن.

[4] هذه هي الحال مع تطبيقات مثل زووم.

[6] أيْ زوجة الرجل طبعًا.