مترجم من سوريا.

نقلها عن الإسبانيّة: وضّاح محمود

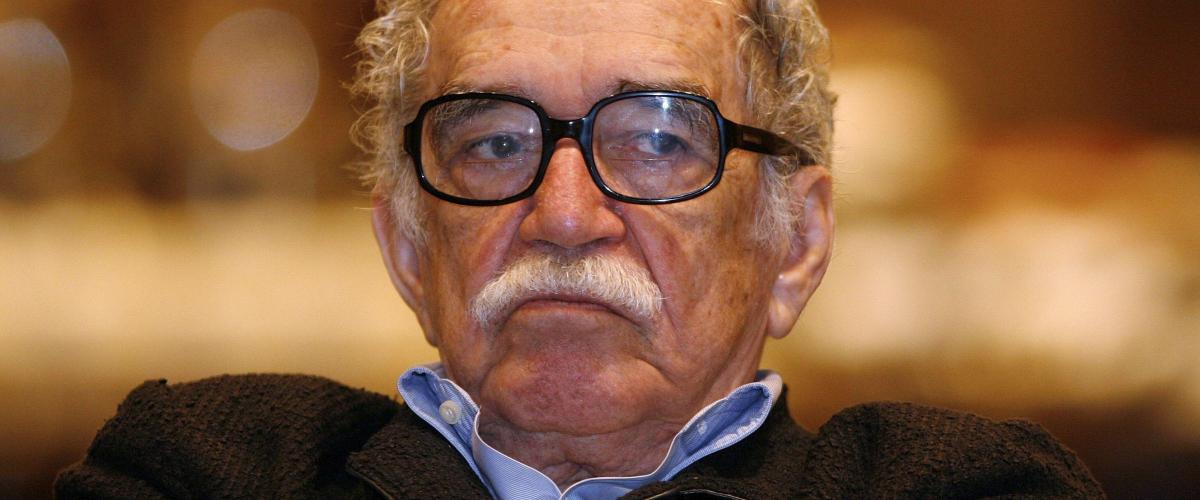

في صيف العام 1957 قام غابريال غارسيا ماركيز برحلةٍ إلى البلدان الاشتراكيّة استمرّت ثلاثةَ أشهر، بدأها بألمانيا الشرقيّة ثم بولونيا وتشيكوسلوفاكيا، واختتمها في موسكو، حيث حضر المهرجانَ الدوليَّ السادسَ للشباب، والتقى الناسَ والمسؤولين. آنذاك، كان يعيش في باريس ويعمل مراسلًا صحفيًّا. بعد عودته من موسكو، كتب عشرةَ فصولٍ عن رحلته تلك، نشرها تباعًا في مجلة كروموس الكولومبيّة، بين شهريْ تمّوز وأيلول من العام 1959، وتحدّث فيها بصراحةٍ ووضوحٍ عمّا رآه وعاشه، فكلّفه ذلك غضبَ شيوعيّين كثيرين، بل بعضَ الاتّهامات بالعمالة للرأسماليّة والولايات المتحدة الأميركيّة أيضًا. في العام 1978 جُمعتْ تلك الفصولُ في كتابٍ نُشر تحت عنوان رحلة إلى البلدان الاشتراكيّة: 90 يومًا داخل الستار الحديديّ. من هذا الكتاب اخترتُ الفصلَ التاسع، المنشورَ أيضًا على موقع صحيفة الإسبكتادور الكولومبيّة بعنوان "أمام جثمان ستالين،"[2] وفيه يستقصي ماركيز الحياةَ أثناء فترة حكم ستالين، ويصل إلى نتيجةٍ واحدة: الجميعُ يريد نسيانَه. أمّا هو فيرى في تلك الحقبة عالمًا من عوالم كافكا الكابوسيّة، المليئةِ بالمفارقات والرعب.

كتب المؤرِّخون الكثير عن تلك الحقبة، وبذا فإنّ هذا الفصل قد لا يقدِّم إلى القارئ معلوماتٍ جديدة. لكنّه يظلّ، بلا ريْب، شهادةً حيّةً عن الواقع المَعيش آنذاك، ويكشف لنا عن صورةٍ أخرى من صور ماركيز: صورةِ الصحفيّ الشابّ الباحثِ عن سبْقٍ يُدْهش به القرّاءَ، وذلك قبل أن يصبحَ علامةً تجاريّةً مسجّلةً تُسابق الكوكاكولا في الشهرة وحجمِ المبيعات!

المترجم

***

كانت لدى سائقي المهرجان أوامرُ بألّا يتحرّكوا إلّا برفقة المترجِمين. وذاتَ مساء، بحثنا عن مترجمينا من دون طائل، فحاولنا إقناعَ السائق - بالإشارة - بأن يأخذَنا إلى مسرح غوركي. اكتفى بهزّ رأسه اليابس، وقال: "بيريبودشيك،" أيْ "مُتَرْجِم." أنقذتْنا من ورطتنا امرأةٌ تتحدّث خمسَ لغاتٍ بطلاقةٍ تامّة: فقد أقنعت السائقَ بأن يقبلها مترجِمةً. هذه المرأة كانت أوّلَ سوفييتيّ يحدّثنا عن ستالين.

كان عمرُها 60 عامًا وتُشْبه في شكلها جان كوكتو شبهًا مخيفًا. كان وجهُها مطليًّا بمساحيق التجميل، وتلبس ثيابًا مثلَ الصرصار مارتينث: معطفًا ضيّقًا ذا ياقةٍ من فرو الثعلب، وقبّعةً عليها ريشٌ وتفوح منها رائحةُ كُرَيَات النفتلين. وما إنْ جلستْ في الحافلة حتى مالت صوبَ النافذة، وأرتنا السياجَ المعدنيَّ اللامتناهي للمعرض الزراعيّ: يبلغ طولُ محيطه 20 كيلومترًا.

- نحن مدينون لكم بهذا العمل الجميل، قالت. لقد أُنجِز للتباهي به أمام الأجانب.

هكذا كانت طريقتها في الكلام. ثم كشفتْ لنا أنّها تعمل مصمِّمةً للديكور في المسرح، وهي تَعتبر أنّ بناءَ الاشتراكيّة في الاتحاد السوفييتيّ فاشل. ومع ذلك فإنّها تعترف بأنّ الحكّامَ الجدد جيّدون وأكْفاء وإنسانيّون، لكنّهم سيُمْضون أعمارَهم كلَّها في تصويب أخطاء الماضي. سألها فرانكو مَن المسؤول عن هذه الأخطاء، فمالت علينا وهي تبتسم ابتسامةً فيها غبطةٌ وسرور، ثم قالت:

"ذو الشاربيْن"

- ذو الشاربيْن.

تحدّثتْ طول المساء عن ستالين مشيرةً إليه بهذا اللقب، من دون أن تسمّيه باسمِه ولو مرّةً واحدة، ومن دون أدنى اعتبارٍ له، ومن دون أن تعترفَ بأيّ فضلٍ له. وعلى ما تقول، فإنّ الحُجّةَ القاطعة ضدّ ستالين ونظامِه هي إقامةُ المهرجان: لم يكن ممكنًا أن يقامَ في عهده، ولو أقيمَ لما خرج الناسُ من منازلهم، ولأَعدمتْ شرطةُ المارِشال بيريا الرهيبةُ المُوفَدين في الشوارع. وأكّدتْ لنا أنّه لو بقي ستالين على قيد الحياة، لاندلعت الحربُ العالميّةُ الثالثة. حدّثتْنا عن الجرائم المروِّعة، وعن المحاكمات الشكليّة، وعن الإعدامات الجماعيّة. ثم قالت إنّ ستالين هو الشخصيّةُ الأكثرُ دمويّةً وتعطّشًا إلى السلطة في تاريخ روسيا. شخصيًّا، لم أسمعْ قطُّ قصصًا حقيقيّةً مرعبةً تُروى بهذا المقدار من البساطة والصراحة.

كان من الصعب فهمُ موقفها السياسيّ. فهي تَعتبر أنْ لا بلدَ حرًّا في العالم سوى الولايات المتحدة، لكنّها تُقِرُّ بأنّها لا تستطيع العيشَ إلّا في الاتحاد السوفييتيّ. أثناء الحرب، تعرّفتْ إلى الكثير من الجنود الأميركان، وهي تعتقد أنّهم شبّانٌ أبرياءُ وطيّبون، لكنّهم يتميّزون بالجهل التامّ. لم تكن معاديةً للشيوعية: فهي سعيدةٌ بأن تكون الصينُ قد استوعبت الماركسيّة. لكنّها تتّهم ماو تسي تونغ بأنّه مارس نفوذَه كيْلا يحطِّمَ خروتشيف أسطورةَ ستالين وإرثَه بالكامل.

حدَّثتْنا عن أصدقائها القدامى، ومعظمُهم – رجالَ مسرح وكتّابًا وفنّانين ملتزمين - أُعْدِموا في عهدِ ستالين. ولمّا وصلنا قبالة مسرح غوركي، وهو مسرحٌ صغيرٌ لكنّه عريق، نظرتْ إليه مرشدتُنا التي التقيناها مصادفةً وفتحتْ لنا قلبَها، وتأمّلتْه بوجهٍ مشرق. "هذا المسرح، نسمّيه نحن مسرحَ البطاطا،" قالت وهي تبتسم بهدوء. "إنّ خيرةَ ممثّليه هم الآن تحت التراب."

ما من سببٍ يحملُني على الاعتقاد أنّ تلك المرأة مجنونة سوى أنّها كانت تبدو بالفعل كذلك للأسف. لا شكّ في أنّها تعيش في وسطٍ تُرى منه الأشياءُ بوضوحٍ أكبر. ويبدو صحيحًا أنّ عامّةَ الشعب لم تعانِ نظامَ ستالين لأنّ قمعَه تَوجّه إلى دوائر المسؤولين العُليا في البلاد. لا أستطيع أن أعتبرَ شهادةَ هذه السيّدة خلاصةً نهائيّةً عن شخصيّة ستالين لأنّني لم أتمكّنْ من معرفة أشخاصٍ آخرين يقتربون، ولو اقترابًا [ضئيلًا]، في وجهة نظرهم منها. عندما يعبّر السوفييت عن مشاعرهم، فإنّهم يفعلون ذلك بشيءٍ من الجنون. فلدى وداعهم أحدَ الأصدقاء، يبتهجون ويرقصون كما أهل القوقاز، ثم يخلعون قمصانَهم كي يقدّموها هديّةً، ويبكون دموعًا حارّةً. لكنّهم، في المقابل، يتّسمون بالحذر الشديد والتحفّظ عندما يتحدّثون في السياسة. في هذا المضمار، من العبث التحدّثُ إليهم أملًا في معرفة شيءٍ جديد: فالأجوبة كلّها منشورة في صحيفة البرافدا. وهم لا يفعلون شيئًا سوى تكرار حججها. لقد اطّلعت الأمّةُ بأكملها على موادّ المؤتمر العشرين - التي قالت الصحافةُ الغربيّة إنّها موادُّ سرّيّة - للحزب الشيوعيّ السوفييتيّ، فدرستْها ونقدتْها. هذه ميزةٌ تُميِّز الشعبَ السوفييتيّ: معرفته بوضعه السياسيّ. إنّ قلّةَ الأخبار الدوليّة التي تصل إلى الناس، تُعوِّضُها معرفتُهم المدهشة والشاملة للوضع الداخليّ. وباستثناء مترجِمتنا التي التقيناها مصادفةً وتعيش ذاهلةً في عالمها الخاصّ، فإنّنا لم نلتقِ أيَّ شخصٍ آخر يعبِّر عن معارضته لستالين بشكلٍ حازم. من الجليّ أنّ هناك مشاعرَ أسطوريّةً في قلوب السوفييت تجاه ستالين تكبح عقولَهم، وكأنّهم يقولون: "مهما قيل ومهما جرى، فإنّ ستالين هو ستالين، وكفى!" إنّ نزعَ صوره العملاقة يجري برويّةٍ وتحفّظ، من دون أن تُحلَّ صورُ خروتشيف محلَّها، وهكذا لا يبقى سوى لينين؛ فذكراه مقدَّسة. وبالفعل، يحسُّ المرءُ هنا أنّ في وسعه اتّخاذَ الموقف الذي يرتئيه في حقّ ستالين، لكنّه لا يستطيع ذلك في حقّ لينين؛ فهذا الأخير لا يُمسُّ.

لقد تحدّثتُ مع الكثيرين عن ستالين، ويبدو لي أنّهم يعبِّرون عن آرائهم فيه بالكثير من الحرّيّة، لكنّهم يحاولون دائمًا إنقاذَ الجانب الأسطوريّ في شخصيّته باللجوء إلى تحليلاتٍ معقّدة. غير أنّ جميعَ مَن تحدّثنا إليهم في موسكو قالوا لنا بلا استثناء: "اليوم تغيّرت الأمور." مرّةً، التقينا مصادفةً مدرِّسًا للموسيقا، قادمًا من لينينغراد، فسألناه عن الفارق بين الماضي والحاضر. لم يتردّدْ لحظةً في الجواب: "الفارق أنّنا الآن نستطيع أن نعتقدَ ونرتئي." كان ذلك أهمَّ اتهامٍ سمعتُه في حقّ ستالين.

لا تتوفّر كتبُ فرانتس كافكا في الاتحاد السوفييتيّ، ويشاع عنه أنّه مبشِّرٌ من مبشّري الميتافيزيقيا الخبيثة. ومع ذلك، فإنّه قد يكون أفضلَ مَن كتبوا سيرةَ ستالين الشخصيّة. يقف البشرُ بالدوْر أمام ضريح الساحة الحمراء، في صفٍّ يبلغ طولُه كيلومتريْن، فيروْن للمرّة الأولى جثمانَ رجلٍ نظَّم - شخصيًّا - الحياةَ الأخلاقيّةَ ذاتَها للأمّة، ولم يرَه وهو حيٌّ إلّا عددٌ قليلٌ من الأفراد. لا يتذكّر أيٌّ من الأشخاص الذين تحدّثنا معهم في موسكو أنّه رآه. كان ستالين يظهر على شرفات الكرملين، في مناسبتيْن احتفاليّتيْن كلَّ عام، ولم يكن يحظى برؤيته فيهما إلّا كبارُ القادة السوفييت والدبلوماسيّون وبعضُ وحدات النخبة من القوّات المسلّحة. لم يكن مسموحًا لعامّة الشعب بدخول الساحة الحمراء أثناء الاحتفال. كان ستالين يلازم قصرَ الكرملين، ولا يغادرُه إلّا لقضاء إجازته في القرم. ولقد أكّد لنا أحدُ المهندسين الذين شاركوا في بناء السدود على نهر الدنيبر أنّ حقيقةَ وجوده نفسَها في لحظةٍ من اللحظات – في قمّة المجد الستالينيّ - كانت موضعَ تساؤل. لم يكن في وسع أوراق الشجر أن تهتزّ وهي على أغصانها من دون إرادة هذه القوّة التي لا تُرى. لقد جمع ستالين بين يديه عددًا من السلطات يصعب تصوّرُه. فلقد كان سكرتيرًا عامًّا للحزب الشيوعيّ، ورئيسًا لمجلس الدولة، وقائدًا أعلى للقوّات المسلّحة. لم يعد يدعو المؤتمرَ العامّ للحزب إلى الانعقاد. وبحكم المركزيّة التي فرضها بنفسه على النظام الإداريّ، فقد ركّز في شخصه أدقّ نوابض عمل آلة البلاد. وخلال خمسة عشر عامًا، لم يمرّ يومٌ واحدٌ من دون أن تَذْكر الصحفُ اسمَه.

كان خالدًا لا عمرَ له. وقبيْل أن يموت، حين تجاوز الستّين، كان شعرُ رأسه قد ابيضَّ بالكامل، وبدأتْ تظهر عليه علاماتُ الإرهاق الجسديّ. لكنّ عمرَه في مخيّلة الشعب كان من عمر صُوَره؛ فبواسطتها فُرِضَ حضورَه الأبديَّ في القرى البعيدة من الصحراء الجليديّة نفسِها. كان اسمُه في كلّ مكان: في شوارع موسكو، كما في مكتب التلغراف المتواضع في تشيليوسكين، وهي قريةٌ صغيرةٌ تقع وراء الدائرة القطبيّة. وكانت صورُه على المباني الحكوميّة، وفي الغرف الخاصّة، وعلى الروبلات، وعلى الطوابع البريديّة، بل على أغلفة الموادّ الاستهلاكيّة ذاتها. ولقد بلغ ارتفاعُ التمثال الذي شُيِّد له في ستالينغراد 70 مترًا، وقطرُ كلّ زرٍّ من أزرار سترته نصفَ متر.

إنّ أفضلَ ما يمكن أن يُقال في مدحه مرتبطٌ جوهريًّا بأسوإ ما يمكن أن يُقالَ في قدحه: لا شيءَ في الاتحاد السوفييتيّ لم يكن من صنع ستالين. ومنذ وفاته، لم يُفعلْ شيء سوى محاولةِ تفكيك النظام الذي ركَّبه. كان ستالين يتحكّم شخصيًّا بالإعمار، وبالسياسة، وبالإدارة، وبالأخلاق الخاصّة بالأفراد، وبالفنّ، وبعلوم اللسانيّات، وذلك كلُّه من دون أن يبارِحَ مكتبَه. ولكي يَضمنَ سيطرتَه المطلقةَ على الإنتاج، فإنّه جعل مركزَ إدارة صناعة البلاد كلّها في موسكو، مستعينًا بمجموعةٍ من الوزارات التي ربطها ربطًا مباشرًا بمكتبه في الكرملين. فإذا احتاج مصنعٌ في سيبيريا إلى قطعة غيارٍ يُنتجها المعملُ المجاورُ الذي يقع في الشارع نفسه، تعيّن عليه أن يطلبَها من موسكو عبر متاهةٍ من المعاملات البيروقراطيّة المرهِقة. وكان على المصنع الذي يُنتج قِطعَ الغيار أن يكرِّر المعاملاتِ نفسَها كي يرسل الطلبيّات. وأحيانًا، كانت بعضُ الطلبيّات لا تصل إلى أصحابها أبدًا. في المساء الذي تبيّنتُ فيه، وأنا في موسكو، مقوّماتِ عمل نظام ستالين، أدركتُ أنْ ليس فيه تفصيلٌ إلّا وله شبيهٌ في عملٍ من أعمال كافكا. (نَشرتْ للتوّ إحدى المجلّات في ألمانيا الشرقية رسائلَ فرانتس كافكا - يوميّات موظّف في شركة التأمين - إلى ربّ عمله. من ضمن الرسائل، ثمّة رسالةٌ تُنشر للمرة الأولى، ويضطلع فيها كافكا بالدفاع عن حقوق العمّال في وجه "حيتان شركات التأمين").

في اليوم التالي لوفاة ستالين، بدأ نظامُه يتخلخل. فبينما كانت إحدى الوزارات تدْرس الطرائقَ الممكنةَ لزيادة إنتاج البطاطا (إذ كانت لديها تقاريرُ تفيد بأنّ إنتاجَها غيرُ كافٍ)، كانت وزارةٌ أخرى تدْرس الطرائقَ الممكنة في إنتاج مشتقّات البطاطا لأنّ لديها تقاريرَ تفيد أنّ هناك فائضًا في إنتاجها. تلك هي العقدةُ البيروقراطيّة التي يحاول خروتشيف أن يحلّها الآن، وقد يمثّل بذلك للشعب السوفييتيّ رمزًا في العودة إلى الواقع الحيّ المَعيش، مقابل ستالين الذي كان رمزًا أسطوريًّا وكلّيَّ القدرة. لكنّي أعتقد شخصيًّا أنّ الناس في موسكو لا يُولُون شخصَ خروتشيف أهمّيّةً كبيرةً مثلما تفعل الصحافةُ الغربيّة. إنّ الشعب السوفييتيّ - الذي رأى ما رأى خلال 40 عامًا، فقام بالثورة وخاض الحربَ ثم أعاد إعمارَ البلاد وأطلق القمرَ الصناعيّ - يُحسُّ أنّه يستحقُّ حياةً أفضل. ومَن يَعِدُه بذلك، كائنًا من كان، ينال دعمَه. لقد وعده خروتشيف بحياةٍ أفضل، وأظنُّ أنّ الشعب يثق به لأنّه رجلٌ واقعيّ وقريبٌ من الناس. لا يحكم خروتشيف عن طريق الصور والتماثيل كما حكم ستالين، بل يختلط بالناس ويذهب إلى المزارع التعاونيّة، وهو نشوانُ من شرب الفودكا، ويراهن الفلّاحين على أنّه قادرٌ على حلب بقرة، ويحلبها فعلًا أمام الجميع. في خطاباته - التي تتميّز بسلامة منطقها وخلوّها من المناظرات العقائديّة - يعبّر بلغةٍ روسيّةٍ بسيطةٍ قريبةٍ من لغة العوامّ. ولكي يفيَ خروتشيف بوعده، فلا بدّ له أوّلًا من القيام بأمريْن: وقف سباق التسلّح الدوليّ - الذي سيؤدّي إلى التقليل من الإنفاق الحربيّ لصالح السلع الاستهلاكيّة - وإرساء دعائم اللامركزيّة الإداريّة. ولقد انبرى له مولوتوف - الذي اشترى، على ما يبدو، "نظّاراتِه" من الولايات المتحدة الأميركيّة - وعارضه في مسألة اللامركزيّة. كنتُ قد وصلتُ إلى موسكو بعد أسبوع من عزل مولوتوف، وبدا لي أنّ السوفييت كانوا حائرين مثلَنا، نحن الأجانب، من هذا الإجراء. لكنّ الشعب السوفييتيّ، الذي صبر طويلًا ونضج سياسيًّا، لم يعد لديه وقتٌ لارتكاب الحماقات، وها هي القطاراتُ تنطلق من موسكو محمّلةً بالأراشيف والموظَّفين الإداريّين والقرطاسيّة، وتتّجه نحو المراكز الصناعيّة في سيبيريا. بل إنّ وزاراتٍ بأكملها تُنقل إلى هناك بالجملة. ولن يتمكّن أحدٌ من البتّ في صحّة قرار خروتشيف في عزله مولوتوف إلّا إذا تحسّنت الأحوال. وفي الحال، شاعت في الاتحاد السوفييتيّ شتيمةٌ اعتُبرتْ مُقذعة: "بيروقراطيّ."

"لن يعرف أحدٌ من هو ستالين حقًّا إلّا بعد مرور زمنٍ طويل،" قال لي كاتبٌ سوفييتيّ شابّ، "وليس لي عليه من مأخذٍ سوى أنّه أراد أن يمنحَ البلادَ حجمًا أكبر من حجم الكرة الأرضيّة، وأراد جعلها أكثرَ ثراءً منها، كما لو أنّها متجرٌ من المتاجر." وهذا الشابّ نفسه يعتقد أنّ فسادَ الذوق الذي يعمّ في الاتحاد السوفييتيّ لا يمكن فصلُه عن شخصيّة ستالين؛ فهو ابنُ قريةٍ فقيرةٍ في جيورجيا، ولا بدّ من أنّه يرتبك أمام كنوز قصر الكرملين وأُبّهتِه. لم يعش ستالين قطّ خارج الاتحاد السوفييتيّ، ومات وهو على قناعةٍ بأنّ مترو موسكو هو أجملُ مترو في العالم. وهذا المترو عمليٌّ حقًّا، ومريحٌ ورخيصٌ جدًّا، ويتميّز بنظافةٍ فائقة، شأنَ مدينة موسكو بأسْرها: في مجمّع "غوم" التجاريّ، هناك مجموعةٌ من النساء يلمِّعن، طول النهار، الدرابزينات والأرضيّات والجدرانَ التي تُلوّثها حشودُ الزبائن. والأمر نفسُه يُرى في الفنادق ودُورِ السينما والمطاعم، بل في الشوارع أيضًا؛ ويُرى على نحوٍ أبرز في المترو، فهو جوهرةُ المدينة. وإنّ المال الذي أُنفِق على ردهاته ورخامِه وأفاريزه ومراياه وتماثيلِه وتيجانِ أعمدته كان كفيلًا بحلّ أزمة السكن جزئيًّا. وهذه قمّةُ المباهاة بالمظاهر.

أثناء المهرجان، وفي الندوة التي عُقدتْ عن العمارة، تناقش المعماريّون الذين أتوْا من كلّ أنحاء العالم، مع مجموعة المعماريّين المسؤولين عن العمارة السوفييتيّة. كان أبرزُهم - جولتوفسكي - عمرُه 91 عامًا، أمّا أصغرُهم - أبراسينوف - فكان عمرُه 59 عامًا. هؤلاء كانوا معماريّي ستالين. وفي مواجهة النقد الذي أتاهم من الغربيّين، كانت لديهم حجّةٌ واحدة: أنّ الضخامة في العمارة تتّفق والتقاليدَ الروسيّة. لكنّ المعماريّين الطليان أثبتوا لهم، في مداخلةٍ مدهشةٍ بالفعل، أنّ العمارة في موسكو لا تنتمي إلى التقاليد الروسيّة، وأظهروا لهم أنّها تزييفٌ للنيوكلاسيكيّة الإيطاليّة، بعد تضخيمها وتزيينها. في نهاية المطاف، اعترف جولتوفسكي - الذي درس في فلورنسا وعاش فيها ثلاثين عامًا، ثم عاد إليها مرّاتٍ عديدةً كي يجدّدَ أفكارَه – بالأمر. وحينئذ، حدث أمرٌ مفاجئ: عرض المعماريّون السوفييت الشبابُ على الحضور مشاريعَهم التي رفضها المسؤولون عن العمارة الستالينيّة، وكانت مشاريعَ رائعة. منذ أن مات ستالين والعمارةُ السوفييتيّةُ تتنفّس هواءً جديدًا.

قد يكون عيبُ ستالين الأكبرُ هو رغبتَه في أن يَحشر نفسَه في كلّ شيء، بما في ذلك التفاصيل الحميمة لحياة الأفراد. وإلى ذلك يعود جوُّ الورع الأخلاقيّ الريفيّ البادي للعيان في الاتحاد السوفييتيّ، على ما أعتقد. وليست فكرةُ علاقات الحبّ الحرّة من كلّ قيد - وهي فكرةٌ وُلدتْ من غلوّ الثورة - غيرَ أسطورةٍ لا سندَ لها. وبكلّ موضوعيّة [أقول]، لا شيء يشبه الأخلاقَ المسيحيّةَ مثلَ الأخلاق السوفييتيّة. فالفتيات السوفييتيّات، في علاقتهنّ بالرجال، يتميّزن بالأدوار التي يُضرب بها المثلُ لدى الإسبانيّات، وكذلك بالأحكام المسبَّقة نفسها، وبالحيلِ السيكولوجيّة نفسها. وبنظرةٍ بسيطةٍ يتّضح أنّهن يقارِبْن شؤونَ الحبّ بتلك الغيرة التبسيطيّة التي يسمّيها الفرنسيّون "جهلًا." ينشغلن بكلام الآخرين، ويُقِمن علاقاتِ خطوبةٍ تقليديّةً، طويلةَ الأمد، تتخلّلها الرقابة.

سألْنا رجالًا كثيرين هل يمكنهم اتّخاذُ عشيقةٍ خارج إطار الزواج؟ كان جوابُهم بالإجماع: "أجل. شرطَ ألا يدري أحدٌ بالأمر." فالخيانةُ الزوجيّةُ تُعتبر من الأسباب الوجيهة الموجبة للطلاق، والوحدةُ الأسريّةُ محميّةٌ بتشريعاتٍ صارمة. لكنّ هذا النوع من المشاكل لا يَحتمل الانتظار ولا يصل إلى المحاكم. فالمرأة التي تتأكّد من خيانة زوجها تُبلِّغ عنه المجلسَ العمّاليّ. "لا يحدث شيء،" قال لنا أحدُ النجّارين. "لكنّ رفاق الرجل الذي لديه عشيقة يُغيِّرون نظرتَهم إليه ويزدرونه." هذا النجّار نفسُه قال لنا إنّه لو لم تكن زوجتُه عذراءَ لمّا تزوّجها.

"لم يكن لدينا من مجرمٍ غير المارشال بيريا"

لقد أرسى ستالين أسسًا في الذوق والجمال، ينكبُّ النقّادُ الماركسيّون، ومن بينهم الهنغاريّ جورج لوكاش، اليومَ على تقويضها. المُخرج السينمائيّ الأكثرُ شهرةً في الأوساط المتخصّصة، سيرجي أيْزنشتاين، غيرُ معروف في الاتحاد السوفييتيّ، وقد اتّهمه ستالين بالشكلانيّة في فنّه. لم تَظهر مشاهدُ القُبَل على شاشات السينما السوفييتيّة إلّا حديثًا، وكانت القبلةُ الأولى في فيلم الـ41 الذي أنتِج منذ ثلاث سنوات. لقد خلّفت الجماليّاتُ الستالينيّةُ وراءها، في الغرب نفسه، إنتاجًا أدبيًّا غزيرًا لا يحبِّذ الشبابُ السوفييتيُّ قراءتَه. في لايبزغ، يغادر الطلّابُ الروسُ اليوم قاعاتِ الدرس كي يقرأوا الرواياتِ الفرنسيّةَ للمرّة الأولى في حياتهم. وفي موسكو، تكتشف الفتياتُ اللاتي يُصَبْنَ بالجنون لدى سماعهنّ أغاني البوليرو العاطفيّة أولى روايات الحب، فيلتهمنها التهامًا. أمّا أعمال دوستويفسكي، الذي اتّهمه ستالين بالرجعيّة، فتُطبَع من جديد.

في المؤتمر الصحفيّ الذي عقده مسؤولُ المنشورات السوفيتييّة باللغة الإسبانيّة، سألتُ: "هل تُمنع كتابةُ الروايات البوليسيّة في الاتحاد السوفييتيّ؟" قيل لي كلّا، ثم لفتَ نظري بعضُهم إلى أنْ لا بيئةَ إجراميّةً هنا كي يَستلهمَ الكتّابُ منها رواياتِهم. "لم يكن لدينا من مجرمٍ غير المارشال بيريا،" قيل لي في إحدى المناسبات. "ولقد استُبعِد الآن من الموسوعة السوفييتيّة نفسها". هذا الحكم على بيريا يُسمع على كلّ الألسن، وهو حكمٌ قاطعٌ لا يقبل الجدال. لكنّ الصحافةَ الحمراء لا تأتي على ذكر أفعاله. وفي المقابل، فإنّ أدبَ الخيال العلميّ، الذي دانه ستالين باعتباره ضارًّا، لم يكد يُسمح به إلّا منذ عام، وذلك قبل أن يجعلَ منه القمرُ الصناعيُّ السوفييتيّ أحدَ أكثر أشكال الواقعيّة الاشتراكيّة تعبيرًا. وهذا العام، أكثرُ أعمال الأدب المحلّيّ مبيعًا هي أعمال ألكسي تولستوي، كاتبِ أوّلِ روايةٍ من روايات الخيال العلميّ في الاتحاد السوفييتيّ، ولا تجمعه أيُّ قرابةٍ بليون تولستوي الشهير. أمّا الكتبُ الأجنبيّة فمن المتوقَّع أن يكون كتابُ الدوّامة لخوسيه أوستاسيو ريفيرا أكثرَها مبيعًا؛ فقد أُعْلِنَ رسميًّا عن بيع 300000 نسخة منه خلال أسبوعيْن.

أمضيتُ تسعةَ أيّام حتى تمكّنتُ من الدخول إلى الضريح. لم يكن هناك مفرٌّ من تخصيص فترة بعد الظهر بأكملها لهذا الغرض، والانتظار نصفَ ساعةٍ في الدوْر، وذلك كيْلا يظلّ المرءُ أكثرَ من دقيقةٍ واحدةٍ في الداخل، يمرّ خلالها أمام الجثمانيْن مرورًا خاطفًا من دون أن يتوقّف. في محاولتنا الأولى طَلب إلينا الشرطيُّ المكلَّفُ بتنظيم الدوْر بطاقةَ دخولٍ خاصّةً؛ فبطاقةُ المهرجان لا تخوّلنا حقَّ الدخول. خلال هذا الأسبوع كنّا في ساحة المانيج القريبة من الضريح، فلفت فرانكو انتباهي إلى هاتفٍ عموميّ. داخل الحجرة الزجاجيّة المخصّصة لشخص واحد، كانت صبيّتان صغيرتان تتناوبان على سمّاعة الهاتف نفسها. كانت إحداهما قادرةً على التحدّث بالإنكليزيّة. طلبنا إليها أن تساعدَنا في الترجمة كي ندخل إلى الضريح. حاولت الصبيّتان إقناعَ الشرطيّ بأن يسمح لنا بالدخول من دون بطاقة، لكنّه صدَّهما بشيء من العنف. أوضحتْ لنا الصبيّة التي تُحْسن شيئًا من الإنكليزية، وهي تحسّ بالخجل، أنّ رجال الشرطة السوفييتيّة ليسوا لطفاء. "Very, very, very bad"، قالت لنا بقناعةٍ عميقة. لم يكن أحدٌ يتقيّد ببطاقات الدخول، ولقد عرفنا الكثيرَ من الموفدين الذين دخلوا بمجرّد إبراز بطاقة المهرجان.

يومَ الجمعة أجرينا محاولةً ثالثة. وفي هذه المرّة أحضرنا معنا مترجِمةً تتحدّث الإسبانيّة: طالبة تدْرس الرسمَ والتصوير، عمرُها عشرون عامًا، رصينة وودودة. أخبرتنا مجموعةٌ من رجال الشرطة الواقفين هناك - من دون أن يأتوا على ذكر البطاقات الخاصّة - أنّ الوقت تأخّر من أجل الدخول: فلقد أُوقف الدوْرُ منذ دقيقة واحدة. ألحّت المترجِمةُ على رئيس المجموعة، لكنّه اكتفى بالرفض وهو يهزّ برأسه ويشير إلى الساعة. تدافع حشدٌ من الفضوليّين واعترض بيننا وبين المترجِمة. فجأةً سمعنا صوتَها الغاضب، الذي كنّا نجهل قوّتَه، وهو يُطْلق بالروسيّة صيحاتِ الاستنكار، مكرِّرًا بانتظامٍ الكلمةَ نفسَها: "بيروقراطيّون." تفرّق الفضوليّون، فرأينا المترجِمة وهي لا تزال تصرخ، وقد بدت هائجةً من الغضب مثلَ ديكٍ من ديوك المصارعة. ردّ عليها رئيسُ مجموعة الشرطة بعنفٍ مماثل. ولمّا تمكّنّا من جرّها حتى السيّارة، انفجرتْ بالبكاء. لم نفلحْ قطّ في حملها على أن تترجِم لنا تفاصيلَ المشاجرة.

قبل أن نغادر موسكو بيومين، استغنيْنا عن تناول الغداء كي نجرب حظَّنا للمرّة الأخيرة. وقفنا في الدوْر من دون أن ننبسَ ببنت شفة، فأومأ إلينا الشرطيُّ الواقف هناك إيماءةً ودّيّةً، ولم يطلب منّا بطاقاتِ المهرجان ذاتَها. وبعد نصف ساعة دخلنا إلى مبنى الضريح، الراسخ، المُعَمَّر بحجارةٍ غرانيتيّةٍ قرمزيّة اللون، وذلك من الباب الرئيس المفضي إلى الساحة الحمراء. الباب ضيّقٌ وقليلُ الارتفاع، له مصراعان مصفَّحان، ويحرسه جنديّان يقفان باستعداد، ويحمل كلٌّ منهما بندقيّةً حربتُها ممدودة. كان أحدٌ ما قد أخبرني أنّ في ردهة المدخل جنديًّا يحمل سلاحًا غريبًا يخبِّئه في قبضة كفّه. رأيت الجنديَّ هناك بالفعل، وكان "سلاحُه" الخفيُّ مجرّدَ جهازٍ لعدِّ الزوّار.

كان المكانُ مكسوًّا بأكمله من الداخل بالرخام الأحمر، وقد أنير إنارةً خافتةً ظليلة. هبطنا درجًا يؤدّي إلى مستوًى ينخفض بشكلٍ ملحوظٍ عن مستوى الساحة الحمراء. وقف جنديّان يحرسان مقسَّمًا هاتفيًّا: كان لوحًا أحمرَ اللون، عليه عدّةُ هواتف. دخلنا من بابٍ مصفَّحٍ آخر، وتابعنا هبوطَ الدرج الأملس البرّاق، المصنوعِ من مادّة الجدران العارية ولونِها عينِهما. وأخيرًا، عبر بوّابةٍ مصفَّحةٍ أخرى، مررنا بين جنديّيْن واقفيْن باستعدادٍ وثبات، ثم غرقنا في جوٍّ من الصقيع في صالةٍ يتوسّطها الصندوقان الزجاجيّان.

إنّها صالةٌ مربّعةٌ وصغيرة، لها جدرانٌ مكسوّةٌ بالرخام الأسود المرصّعِ بشريطٍ من الرخام الأحمر الذي يتموّج كشعلة النار. في السقف رُكِّبَ جهازٌ للتهوية، عالي الاستطاعة. وفي الوسط، فوق منصّةٍ مرتفعة، جثم الصندوقان الزجاجيّان وقد أنيرا من الأسفل بإنارةٍ حمراءَ ساطعة. دخلنا من جهة اليمين، وكان على رأس كلّ صندوقٍ جنديّان آخران يقفان بثبات، وكلٌّ منهما يحمل سلاحَه بحربته الممدودة. لم يقف الجنودُ على المنصّة المرتفعة، ولم تكن رؤوسُهم تصل إلى مستوى الصندوقيْن، فبدا لي، بسبب ذلك التفاوت في المنسوب، أنّ أنوفَهم ملتصقةٌ بهما التصاقًا. أعتقد أنّه، عند أقدام الجنود، كان هناك إكليلان من الزهور الطبيعيّة، لكنّي لست متأكّدًا. ففي تلك اللحظة كنتُ مأخوذًا بحدّة الانطباع الأول: في تلك الصالة الباردة لم تكن هناك أيُّ رائحةٍ على الإطلاق.

ستالين و لينين يغرقان في نوم عميق

التفَّ صفُّ الزوّار مرورًا حول الصندوقيْن من اليمين إلى اليسار، وكان كلُّ زائرٍ يحاول في تلك اللحظة العابرة أن يَختزنَ في ذهنه أدقَّ التفاصيل التي يراها. لكنّ الأمر كان مستحيلًا؛ فالمرء يتذكّر تلك اللحظةَ ويدرك أنْ لا شيء فيها واضحًا أبدًا. لقد حضرتُ نقاشًا دار بين مجموعةٍ من الموفَدين، وذلك بعد ساعاتٍ قليلةٍ من زيارة الضريح. أكّد بعضُهم أنّ سترةَ ستالين بيضاء، بينما أكّد بعضُهم الآخر أنّها زرقاء. ومن بين الذين أكّدوا أنّها بيضاء موفَدٌ زار الضريحَ مرتيْن. أمّا أنا فأعتقد أنّها زرقاء.

يرقد لينين في الصندوق الزجاجيّ الأول، مرتديًا سترةً زرقاءَ متواضعة، ويدُه اليسرى - التي شُلَّت في السنوات الأخيرة من حياته - متّكئةٌ على جنبه. أُصِبْتُ بخيبة أملٍ لدى رؤيته، إذ بدا لي تمثالًا من الشمع. فبعد مرور ثلاثين عامًا على تحنيط الجثمان، ها هي أوّلُ آثار الحفظ تظهر عليه، لكنّ اليدَ اليسرى لا تزال توحي بأنّها مشلولة. لا يُرى الحذاءُ الذي ينتعله؛ فمن الخصر نزولًا يختفي الجثمانُ تحت غطاءٍ من القماش الأزرق، شبيهٍ بالسترة، لا حجمَ له ولا شكل. وبشكلٍ مشابهٍ أيضًا يبدو جثمانُ ستالين. يستحيل على المرء ألّا يفكّر بشكلٍ جهنميّ، فيعتقدَ أنّ ما هو محفوظٌ ليس إلّا الجزءَ العلْويَّ من الجثمانيْن. لا بدّ من أن يكون لونُهما في الإنارة الطبيعيّة شاحبًا شحوبًا مذهلًا، لأنّه يبدو بنفسجيًّا بشكلٍ رهيبٍ تحت الأضواء الحمراء التي تضيء الصندوقيْن الزجاجيّيْن.

يغرق ستالين في نومٍ عميقٍ وهو قريرُ العين. على الجانب الأيسر من سترته عُلِّقتْ ثلاثةُ نياشين معدنيّة متواضعة، وبدت ذراعاه ممدودتيْن بشكلٍ طبيعيّ. ولمّا كانت في النياشين خطوطٌ زرقاءُ صغيرة، فإنّ الأمرَ يلتبس على الناظر ويخلط بينها وبين السترة، فيظنّ للوهلة الأولى أنّها ليست نياشينَ وإنّما صفًّا من الشعارات الصغيرة. لقد تعيَّن عليَّ أن أبذلَ جهدًا كي أتبيَّنَها بوضوح، ولذلك أعرفُ أنّ لون سترته أزرقُ غامقٌ مثل سترة لينين. أمّا شعرُه - الأبيضُ بكامله - فيبدو أحمرَ في وهج أضواء الصندوق الزجاجيّ. وعلى وجهه ترتسم ملامحُ إنسانيّةٌ حيّة، وابتسامةٌ متكلّفةٌ لا تبدو مجرّدَ انقباض في عضلات الوجه، بل تعكس شعورًا ما. ثمّة تعبيرٌ هازئٌ في ملامحه، وهي ملامحُ لا تتّفق مع ما نعرفُه عنه، باستثناء اللُّغدة تحت ذقنه. لا يبدو بمظهره المعهود مثل الدبّ، بل يبدو مثلَ الأثير الساكن، قريبًا إلى القلب، ويتحلّى بشيءٍ من الدعابة. جسدُه متيبّس، لكنّه خفيف، وشعرُه ناعم، وشارباه يكادان لا يشبهان شاربيْه الشهيريْن. لم يدهشْني فيه شيءٌ مثل رقّةِ يديْه، بأظافرهما الناعمة الشفّافة. إنّهما يدا امرأة.

[1]عندما كتب ماركيز هذه السطور في العام 1957، كان جثمانُ ستالين لا يزال في ضريح الساحة الحمراء، إلى جوار لينين. لكنّه نُقل في العام 1961 من الضريح، لأسبابٍ تتعلّق بتصفية الإرث الستالينيّ في عهد خروتشيف، ودُفن في مقبرةٍ تقع بالقرب من جدار الكرملين، وتضم جثامينَ كبار العسكريّين والقادة السوفييت. (المترجم)

مترجم من سوريا.