منذ صيف العام 2019 يغوص لبنان في أزمةٍ اقتصاديّةٍ طالما حذّر منها اقتصاديّون أو سياسيّون (محمّد زبيب، شربل نحّاس،...)، في حين أنكرتْها غالبيّةُ الأحزاب الطائفيّة القائمة على تقاسم السلطة والمال في هذه البلاد. أمّا الأحزاب اللاطائفيّة (كالحزب الشيوعيّ والحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ) فمشغولةٌ في غالبيّتها بانقساماتها، وعاجزةٌ عن تقديم خطابٍ أو خطّةِ عملٍ للخروج من أزمة البلاد؛ بل الحقّ إنّ الحزبَ القوميّ (بقيادته السابقة) كان شريكًا في السلطة لسنواتٍ طويلة.

لا يَنْدر التوثيقُ الأخباريُّ والاستقصائيّ والمكتوب للنهب، وبعضُ هذا النهب كان يديرُه البنكُ المركزيّ منذ أيّام حكم الحريري (الأب)، الذي أرسى - بالتعاضد والتكافل مع أرباب ميليشيات الحرب الأهليّة (برّي، جنبلاط،...) ورؤساءِ الجمهوريّة المتعاقبين (باستثناء إميل لحّود، على ما يُشاع) - نظامَ النهب الداخليّ،[1] الذي تقاسم الثروةَ وقتَها مع أرباب النظام السوريّ. وقد انضمّ التيّارُ الوطنيّ وحزبُ الله لاحقًا إلى الفريق الأوّل، وباتا شريكيْن حقيقيّيْن في نهج النهب أو في التغطيةِ عليه وعلى ممارسيه.

أمّا رجالُ الدين "الأوفياء" للمال والسلطة، فقد عكفوا طوال عقودٍ على تشكيل شبكةِ مصالح مع أرباب حلقاتِ النهب وأدواتِهم في الدولة (من محافظين، وقضاةٍ، ومديرين عامّين، وموظّفين)، فاستفادوا من سطوةِ هؤلاء، وشكّلوا في المقابل غطاءً دينيًّا لهم. وهذا ما ظهر جليًّا في الدفاع العلنيّ المستميت الذي قام به رئيسُ كلّ طائفةٍ استدُعي أحدُ التابعين إليها للتحقيق بتهمةِ فساد: فمفتي الجمهوريّة دافع عن الرئيس فؤاد السنيورة، وبطريركُ الموارنة دافع عن رياض سلامة، ومطرانُ بيروت للروم الأرثوذكس دافع عن "موقع" مُحافظ بيروت (إضافة لاحقة من الكاتب: ودفاع الشيخ عبد الأمير قبلان عن الرئيس نبيه برّي). والحجّة الضمنيّة كانت دائمًا: إمّا محاكمةُ الجميع، أو تركُ الجميع. والحقّ أنّنا لا نعرف موضعًا، لا في الإنجيل ولا في القرآن، يمكن الاستنتاجُ منه عدمُ جواز محاكمة مرتكبٍ... حتّى يُحاكَمَ كلُّ المرتكبين الآخرين من الأديان والطوائف الأخرى! إلاّ أنّ موقفَ رجال الدين هذا مستندٌ إلى انعدام الثقة بقدرة القضاء على إجراء محاكمةٍ عادلةٍ لكونه "ممسوكًا" من الطبقة السياسيّة؛ وهو انعدامُ ثقةٍ في محلّه، حين نعرف مدى تحكّم السلطة السياسيّة بالتعيينات القضائيّة. ويشكّل هذا الواقع إدانةً أكبرَ لرجال الدين هؤلاء؛ فبدلًا من المطالبة الفاعلة باستقلال القضاء، فإنّهم يستعملون واقعَ تحكّم السياسيّين بالقضاء لكي لا يُحاكَم أحدٌ.

ما هي طبيعة هذا النظام اللبنانيّ؟ لقد علّق رئيسُ الوزراء السابق، المغدور رفيق الحريريّ، في ما مضى قائلًا: "لقد اشترينا السِّلْمَ الأهليّ بالدَّيْن."[2] هذا الكلام هو طريقةٌ أخرى للقول إنّ النظام اللبنانيّ - ما بعد الحرب على أقلِّ تقدير - هو نظامُ نهب. إنّه نظامٌ ظالمٌ يقوم على استقواء الزعماء السياسيّين بميليشياتهم، الصغيرةِ والكبيرة، من أجل فرض أجنداتِهم الخاصّة: السطو على مقدّرات البلاد، شراء صمت الناس ببناء شبكة محسوبيّات على شكل توظيفات في الدولة أو صفقاتٍ مع المصارف وكبارِ رجال الأعمال، تنفيذ أجنداتٍ خارجيّة، إلخ. إنّه نظامٌ تتعاون فيه مجموعةٌ من رجال الأعمال - بملابسِ مصرفيّين ورجال سياسة - على نهب قطعةِ أرض، سيّجوها بقوانين، وسخّروا فيها مجموعاتٍ طائفيّةً للعمل، على أن يدفعوا خوّات (على شكل ضرائب) مقابل إبقائهم على قيد الحياة.

النظام اللبنانيّ نظامُ مافيا، أو نظامُ إقطاعٍ ماليّ إنْ شئتم. وما الحروبُ الصغيرة بين رجال السياسة سوى حروبٍ بين مافيويّين يقتطعون حصصًا من وطنٍ لا يروْنه إلّا مشروعًا للربح.

في هذا المشروع يلعب الدِّينُ دورَ الأرضيّة التي يستند إليها الجميعُ لمنع اجتماع الشعب كشعب، وذلك بشدّ عصبه القبليّ-الطائفيّ عند اللزوم. والدِّين في يد الحكّام ورجالاتِه أداةٌ تَسْتخدم اللهَ لتنفيذ أجنداتٍ ماليّةٍ وعسكريّة، وسياساتٍ داخليّةٍ وخارجيّة. هذا الاستخدامُ لله، كوسيلةِ سؤددٍ وتسلّطٍ ونفوذ، هو بالضبط لبُّ الطائفيّة. لهذا كانت الطائفيّة، عمليًّا، دائمًا "مُلحِدة،" بعيدةٍ عن الله؛ بينما، في المقابل، يمكن أن يكونَ الإنسانُ الملحدُ (فكريًّا) قريبًا من الله في تصرّفاته المدافعة عن العدالةِ وكرامةِ الإنسان. وفي ظلّ هذا الواقع، فإنّ بقاءَ أيّ إنسانٍ في لبنان على إيمانٍ حقٍّ، لا نفاقَ فيه، يحتاج إلى جهدٍ كبير.

رجالُ الدين عكفوا على تشكيل شبكةِ مصالح مع أرباب حلقاتِ النهب: فمفتي الجمهوريّة دافع عن فؤاد السنيورة وبطريركُ الموارنة دافع عن رياض سلامة ...

لا شكّ في أنّ هناك خدماتٍ يقدّمها رجالُ السياسة إلى رجال الدين؛ فالعلاقة نفعيّةٌ بين الطرفين، وليست قائمةً على روابطَ روحيّةٍ أو وطنيّة، كما تتقيّأ بياناتُ الطرفيْن. ومؤخّرًا، تفتّق إبداعُ السياسيّين عن مبادرةٍ تقدّم بها وزيرُ الصحّة بتلقيح رجال الدين كأولويّة، هذا بعدما أعطى السياسيّون أنفسَهم وعائلاتِهم أولويّةً في التلقيح. لكنْ، عقب ردّات الفعل السلبيّة على هذه "الأولويّة الذاتيّة،" امتنع المجلسُ الشيعيُّ الأعلى علنًا عن قبول المبادرة (لم نتمكّنْ من قراءة أيّ رفضٍ لها من قِبل طوائفَ أخرى). غير أنّنا، لانعدام ثقتِنا بهؤلاء جميعًا، لا نعرف مَن سيأخذ لقاحَ فايروس كوفيد-19 فعلًا في الخفاء، من الطرفيْن. فتقاريرُ وزارة الصحّة تفيد[3] بأنّ آلافًا من الناس يأخذون اللقاحَ من دون أن يسجِّلوا أسماءهم في المنصّة المُعدّة لهذا الغرض.

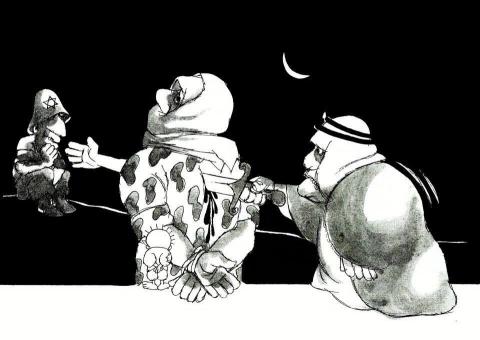

هذا التانغو القاتل بين رجال الدين والسياسة مذبحة؛ رقصةٌ على أشلاء أجسادِ الناس المادّيّة (انفجار مرفأ بيروت، موت الناس من كورونا، تزايد حالات الانتحار، إطلاق الرصاص على المتظاهرين) والمعنويّة (الفقر، قلّة التغذية، انعدام الأمان، فقدان الامل). فالفريقان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن هذا القتل، ونحن ندعوه قتلًا لأنّه كذلك. فعندما يؤذي شخصٌ شخصًا آخر من دون قصدٍ، وبشكلٍ يؤدّي إلى وفاته، فإنّنا ندعو ذلك قتلًا عن طريق الخطأ؛ ولكنْ عندما يَعْلم المعتدي مُسبّقًا أنّ هذا الإيذاءَ سيؤدّي إلى الموت ويرتكبه مع ذلك، فإنّنا ندعو ذلك قتلًا متعمّدًا.

والأمر سيّان -- أكان المؤذي شخصًا أمْ جماعةً أمْ دولةً أمْ مجتمعًا. فعندما يضع نظامُ الحُكم الملايينَ من السكّان (مواطنين ولاجئين) في ظروفٍ موضوعيّةٍ تؤدّي إلى موتهم، فهذا الموت لا يعود مجرّدَ وفاةٍ طبيعيّة، وإنّما يُضْحي مماثلًا للموت الناجم عن إطلاق الرصاص عليهم، أيْ قتلًا. وعندما يَحْرم نظامُ الحُكم الملايينَ من ضرورات الحياة، ويُجْبرهم على البقاء في ظروفٍ موضوعيّةٍ ستؤدّي إلى موت الآلاف بشكلٍ حتميّ بسبب قلّة العنايةِ الصحّية (أو قلّة الغذاء والدخل)، فإنّ ذلك النظامَ يرتكب القتلَ العمدَ، تمامًا كما يفعل أيُّ فردٍ يُطلق النارَ على الناس وهو عالمٌ بأنّ كثيرين منهم سيُقْتلون.

لكنّ المذبحة الجماعيّة التي يرتكبه نظامُ المافيا السياسيّة-الدينيّة اللبنانيّ مقنّعة وخبيثة: ذلك لأنّ أحدًا لا يرى قاتلًا ملموسًا معيَّنًا يحمل سلاحًا مألوفًا ويقوم باعتداء، ولأنّ القتل لا يحدث بفعل تعدٍّ واضحٍ بل بالامتناع عن الفعلِ (أيْ بالامتناع عن التخطيط لخلق فرص العمل، والامتناع عن تأمين الاستشفاء والدواء والغذاء،...)، بحيث يبدو في الظاهر وكأنّ موتَ الضحايا "طبيعيّ،" نتيجة لفقرٍ أو قلّةِ غذاءٍ أو مرضٍ أو فايروس. لكنّ الواقع أنّ تانغو السياسيّين ورجال الدين يُنتج الفقرَ إنتاجًا.

الصامتون من رجال الدين يشاركون في هذا التانغو الإجراميّ. فمِن مسؤوليّة رجال الدين بشكلٍ خاصّ أن يَشْهدوا للحقيقة والعدالةِ والحرّيّة، أيْ أن يدافعوا عن الإنسان كخليقةٍ كريمةٍ في عينِ الله. ألم يُطْلق الدينُ الإسلاميّ، على غرار الدين المسيحيّ، عبارةَ "عيال الله" على الناس؟ وهذا يعني أنّ المؤمن يرى في وجه الإنسان شيئًا من وجه الله، حتّى قيل يومًا في الأدب الرهبانيّ: "بَعْدَ الله، علينا أن نَعتبر كلَّ إنسانٍ اللهَ نفسَه."

وكيف لا يكون الصامتُ أمام نظام القتل، والمشارِكُ في حمايته، شريكًا في المذبحة؟ لقد قال يسوع مرّةً جملةً معبِّرةً: "مَن لا يَجمع معي فهو يفرِّق." وفي إطارنا هنا، هذا يعني أنّ مَن لا يعمل لحماية الناس - على الأقلّ بشهادته عن طبيعة المذبحة القائمة - فهو يشاركُ فيها، ويساهمُ في تفريق الشعب إلى طوائفَ متصارعة: إلى سارقين ومسروقين، وقاتلين ومقتولين، ومَن يملكون الثروات ولكنّهم يَسحقون مَن لا يملكون محضَ وسائل الحياة الكريمة. الصامت لا يَشْهد، بينما كان من واجبه على الأقلّ أن يشهد. مَن لا يساهمُ في ورشةِ جمعِ أبناء الله وبناتِه في عائلةٍ واحدةٍ كي يتشاركوا الخيراتِ على هذه الأرض، مُسْتبقًا بذلك الخيراتِ الآتية (كما يقول القرآن) حين يكتمل الملكوتُ ويَجْمع اللهُ الناسَ جميعًا ليوزّعَ خيراتِ النعيم عليهم، فهو مرشَّح لأن لا يتذوّقَها لقساوة قلبه وانغلاقِه عن الله والآخر.

التانغو الإجراميّ الحاصل بين رجال السياسة والدين يحدث فوق بركةٍ من الدماء. مَن ينظرْ بعين الإيمان والإحساس الإنسانيّيْن إلى الراقصين يرَ الدماءَ تسيل تحت أقدامهم وما بين أيديهم وما خلفهم وما أمامهم وما تحتهم وما فوقهم. الدماء تصرخ، ويسمعُها مَن بقي مشدودًا إلى وجه الله -- مباشرةً بالإيمان، أو بصورةٍ غير مباشرةٍ بانشداده إلى وجه الإنسان؛ فالانشدادان يُنتجان موقفا حياتيًّا فاعلًا من أجلِ ما اصطُلح على تسميته بالعيش الإنسانيّ الكريم، واسمُه السياسيّ: العدالةُ الاجتماعيّة.

الناس تموت اليوم من مضاعفات النظام الطائفيّ، لا من مضاعفات الفقر أو إطلاق النار أو كوفيد-19 فحسب. لا نجاة، لا اليوم ولا في المستقبل، من رقصة التانغو الإجراميّة هذه، إلاّ بتأسيس دولةٍ عَلمانيّةٍ قائمةٍ على صخرة العدالة الاجتماعيّة والمواطَنة، يتساوى فيها المواطناتُ والمواطنون، في ظلّ نظامٍ ديموقراطيّ.

بكلامٍ آخرَ لاهوتيّ: لا خلاصَ من تانغو المذبحة إلاّ بتأسيس دولةٍ يرى فيها الناسُ بعضَهم إخوةً لبعضِهم الآخر، مواطنين ومواطناتٍ في دولتهم، محبّين للبشر إخوتِهم، في منطقتهم وفي العالمِ أجمع، ساعين إلى الإخاء البشريّ القائمِ على العدل، متعاونين معهم "على البِرّ والإحسان،" لا على الظلم والعدوان؛ في دولةٍ يشترك فيها الناسُ بخيرات الأرض التي وهبها اللهُ كلَّ الناس، من "رصيف البحر" إلى آخر ثروةٍ طبيعيّةٍ وإنسانيّة، بحيث "يكون كلُّ شيء مشتركًا بينهم" (كما يَرِدُ حرفيًّا في الإنجيل). ومَن يزعم إنّ هذا الكلام طوباويّ (بمعنى أنّه غيرُ ممكن التحقيق)، فعليه أن يَعرفَ أنّ الدولَ التي تقوم بتوزيعٍ أعدلَ للثروة الوطنيّة وللخدمات المجّانيّة لمواطنيها (بواسطة الضرائب التصاعديّة) موجودةٌ فعلًا في هذا العالم، وعليه أن يراجع ادّعاءه أنّه مؤمن... إنْ كان يظنُّ نفسَه كذلك.

كندا

[1] أنظرْ مثلًا كتاب جورج قرم، الفرصة الضائعة للإصلاح الماليّ.