"لماذا تعيشون أبدًا في الحرب الأهليّة؟" أطلق الشابُّ المتخرّجُ حديثًا من معهد السينما سؤالَه. رماه في وجهي، ككرةٍ صادمةٍ، بلا مقدّمات. ثمّ أكمل نقاشَه عن فيلمه الذي يريد استشارتي في كتابته، لكنّ صوته كان يبتعد، وقصّتَه التي يريدُها سينمائيّةً اختلطتْ بقصّتنا، نحن المولودين في السبعينيّات، أبناءَ الحربِ الأهليّة.

السؤال يتكرّر من دون أن يلفظَه الشابُّ الجالسُ أمامي. صداه يتردّد في مخيّلتي، ويصير المقهى ومَن فيه مجرّدَ ديكورٍ خلفيٍّ لمشهدٍ أجدُ نفسي في قلبه.

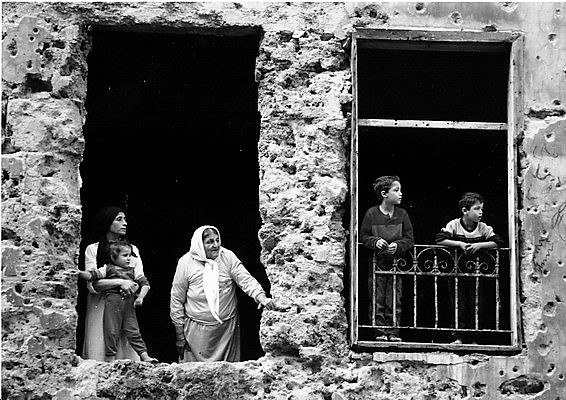

أجلسُ خلف الطاولة. القلمُ في يدي، من غير أن يلامس الورقة. الشابُّ يحكي. صوتُه ينخفض، ليطغى ذلك الضجيجُ الساكنُ فينا: ضجيجُ القذائف والرصاص، وزمّورُ الإسعاف، وهديرُ الطيران والدبّابات. ثم يطغى على ذلك كلِّه صراخُ الباحثين عن النجاة.

أحاول أن أعود إلى المهمّة التي جئتُ من أجلها. أجْهدُ في التركيز على السيناريو المرميّ أمامي. لكنّ السطور المطبوعة على الورق تتماهى في عينيَّ مع صور الدمار: صور من طفولتي ومراهقتي مصطبغةً باللون الأحمر، صور المقاتلين، والاجتياح الإسرائيليّ، وشارون، ومذبحة صبرا وشاتيلا، واغتيال المفتي حسن خالد، واغتيال كمال جنبلاط قبله. ثم يظهر أبو عمّار يرفع البندقيّة ويصعد إلى السفينة.

أنظرُ مجدّدًا إلى الشابّ. أحارُ كيف أفسّر له معنى أن تكون بيروتُنا مدينتيْن، شرقيّةً وغربيّة، يفصل بينهما متحفٌ وطنيّ، هو خطُّ تماسٍ دائمُ الاشتعال. أيَعرف "طريقَ الكرامة" الملتوي من البقاع إلى بيروت، ذلك الطريقَ الذي كنّا نسلكه على إيقاع أغنياتٍ لم يعد لها مكانٌ في الإذاعات؟ أيعرف أنّ كسروان كانت أبعدَ إلينا من عواصم أوروبا؟ أيمكن أن يتخيّل حاجزَ البربارة، الفاصلَ بين الحياة والموت؟

***

أحاول جاهدةً أن أرتّب إجابتي؛ فالحرب هي مصطلحات نشرات الأخبار: تلفزيون لبنان بفرعيه تلّة الخياط والحازميّة. وبيار الجميل مع ابنه أمين. وقتلُ رشيد كرامي في السماء. والقوات السوريّة في لبنان. وبيروت مسرح حرب أزليّة بين حركة أمل والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ. والعماد ميشال عون يصرخ من بعبدا. وسمير جعجع يعلنها حربًا مقدّسة على إيلي حبيقة، وعلى ابن كميل شمعون.

في تلك المحطّة التي اختزلْنا اسمَها بـ"الحرب الأهليّة،" عشنا أبرزَ تفاصيل حياتنا.

في لحظة التهجير، كان الحبُّ الأوّل.

في الملجأ، تعرّفنا إلى ألعابٍ لا تلعبها أجيالٌ أخرى. وكانت جلسات الثرثرة والجنون.

بين هروبيْن، اكتشفنا مناطقَ لا نعرفُها.

في نزهاتنا القرويّة، التقينا بالآتين من بيروت عندما دمّرتها حروبُ الطوائف "الذاتيّةُ"؛ فبعدما انتهت الطوائفُ من قتال بعضها بعضًا، تفرّغت لقتال نفسها.

نمنا على اغتيال قائد، وصحوْنا على اجتياح.

موسيقى زياد ومسرحيّاته لم نسمعْها بشكل عابر؛ سمعناها حين بلغنا عمرَ "الاستئثار" بالراديو، فصنعتْ جزءًا منّا.

علاقاتنا العائليّة تركّبتْ على الخوف ممّا يقع خارج البيت: قصفًا، وانفجارات، وخطفًا...

حتّى أولئك الذين حملهم أهلُهم إلى "الغربة" خوفًا، غادروا من دون أن يقطعوا الحبلَ الذي يربطهم ببلاد الحرب.

نحن، أبناءَ السبعينيّات، تعمّدتْ سنواتُنا الأولى بالدماء، وتشكّل قاموسُنا من مفردات الحرب. تنقّلنا من مؤسّسةٍ تعليميّةٍ إلى أخرى في سنةٍ واحدة. فقدنا أصدقاء مع أهاليهم عند حاجزٍ معادٍ. عشنا في ما يشبه الكانتونات، وافتقدنا أيّ "آخر" مختلف من على مقاعد الدراسة. ولمّا بلغنا سنّ التمرّد، أُوقفتِ الحرب، وفُرض علينا "العفوُ" العامَ. و"العفو" كان يعني أمرًا واحدًا: انعدامَ الأسئلة التي تسْكن المتمرّدين على الخطاب "السلْميّ" الراغبِ في طمر الذاكرة، وتسكن المستكينين إلى هذا الخطاب القادر على التأقلم مع تغيّر التحالفات في لعبة السيرك اللبنانيّ بأبعاده الإقليميّة والدوليّة.

***

إنّها حربٌ تغادرنا ولا نغادرها.

ذلك لأنّنا ما زلنا نطرح الأسئلةَ وإنْ بخجل، وننبش وحدنا بحثًا عن الأجوبة. ولذلك نصنع الأفلامَ والدراسات والروايات عنها.

***

أنظرُ إلى المخرج الشابّ. أجيبه وكأنّني أحدّث كلَّ الآخرين:

إنّه 13 نيسان 1975.

كأنّنا وُلدنا جميعنا في ذلك اليوم، ثمّ أقمنا فيه.

13 نيسان ليس حدًّا فاصلًا في حياتنا؛ إنّه حياتنا.

نحن، أبناءَ السبعينيّات، أخطأتنا أساطيرُ التراجيديا الإغريقيّة. فحين دخلْنا حصانَ طروادة ابتلَعَنا، وراح يجري بنا نحو حروبٍ أخرى، وطبولُ الحرب تُقرع على مسامعنا.

تُقرع وتُقرع: يومَ وُلدنا، ويومَ كبُرنا، ويومَ ستُهال على أحلامنا آخرُ حبّةِ تراب.

تُقرع وتُقرع في كلّ مكانٍ وزمان؛ ففي كلّ زاويةٍ من ذاكرتنا تقيم الحربُ الأولى التي وُلدنا فيها.

إنّها حربٌ تُغادرُنا ولا نغادرُها.

بيروت