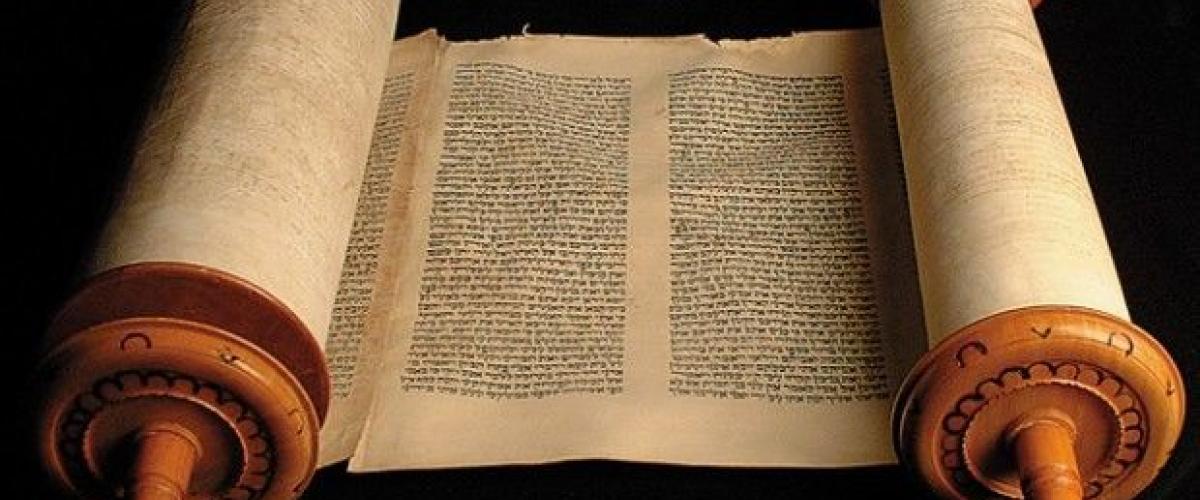

أدناه، قراءة سريعة في كتبٍ لثلاثة باحثين عرب، من القائلين بالجغرافيا التوراتيّة العسيريّة واليمنيّة، وهم زياد منى وأحمد عيد وفرج الله ديب. وسنبدأ بكتاب منى، جغرافية التوراة ــــ مصر وبنو إسرائيل في عسير، الذي يُمكن اعتبارُه امتدادًا تطويريًّا لكتابات كمال الصليبي.

***

يصف منى مساهمتَه بأنّها "تندرج في إطار التهذيب العلميّ لجغرافيّة التوراة، ويرتكز بالطبع في المقام الأول على موضوعة الأستاذ الصليبي." (1) وعليه، فإنّ ما قلناه عن كتابات الصليبي، في دراسةٍ أخرى، ينطبق من حيث الجوهر على كتاب منى؛ والسبب هو أنّ الكتاب الأخير يقوم على الاستراتيجيّة التأليفيّة ذاتها، وعلى المضمون والآليّات والحيثيّات نفسها. ومع ذلك، فهناك نقاطُ تمايزٍ مهمّة في التفاصيل، وثمّة أفكارٌ تطويريّة لنظريّةٍ أضافها الصليبي وانفرد بها منى. من ذلك:

ـــ لم يحصر منى بحثَه بعسير، بل مدّه أحيانًا إلى اليمن، وعالج عدّة أمور ضمن الجغرافيّة اليمنيّة. ومن الأمثلة على تلك المعالجات موضوعُ الملكة سبأ والنقش المعنيّ. كما اهتمّ بما سمّاه إقليمَ "مصر في جزيرة العرب."

ـــ اهتّم منى أكثر من الصليبي بالآليّات الفيلولوجيّة، أي التي تعتمد علمَ فقه اللغة المقارن، ومنها ظاهرةُ القلب والاستبدال الحروفيّ في المفردات، واستخرج بواسطتها عددًا من الفرضيّات والاستنتاجات، ومنها: مفردةُ "كرع" ومقلوبُها "ركع،" وظاهرةُ القلب في "طين" إلى "صين،" و"نصع" إلى "نزع." ومن التخريجات التي توصّل إليها الكاتب اسمُ النبيّ إسحق بالعربيّة: فصحق يأتي بالعبريّة بمعنى ضحك، وقال إنّ رديفه بالعربيّة ينبغي أن يكون "الضحّاك" أو "فيّاض،" وكلاهما اسمُ علمٍ مشهود في جزيرة العرب قبل الإسلام.(2) كذلك اسمُ نوح الذي يعود في العبريّة إلى شت أو شيتا، من "إست" التي تعني القاعدة والأساس؛ وتأتي بمعنى أنّ نسل آدم ونوح يعود إلى شيتا، لا إلى لقين الذي نفاه إلهُ التوراة إلى أرض التيه. وضمن هذا النمط التحليليّ يكون رديفُ اسم "موسى" بالعربيّة، الذي يعني في العبريّة المنتشل، هو المُنقذ.

ويتوقّف منى عند العلاقة الجغراسياسيّة والحضاريّة بين جزيرة العرب ومصر الفرعونيّة من جهة، والعراق القديم من جهةٍ أخرى. وينتهي الى استنتاج مهمّ: "من غير الصحيح استبعادُ أنّ فراعنة مصر حاولوا التأثيرَ على جزيرة العرب أو السيطرة عليها؛ لأنّ ذلك كان سيعطي غريمَهم البابليّ أو الآشوريّ الدائمَ التطلّع نحو التوسّع فرصةَ قطْعِ الطرق التجاريّة المارّة بالإقليم" (ص 62) ــ ــ وهذا كلامٌ منطقيٌّ ومحتمل الصّحة، ولكنّ التمادي فيه، وتحويلَ التأثير والسيطرة فترةً من الزمن إلى اندماجٍ حضاريّ بين الإقليميْن لن يكون دقيقًا تمامًا.

وفي إطار العلاقة بين مصر والجزيرة العربيّة، يتوقف منى عند "قائمة مجدو،" وفتوحات الفرعون توحتمس الثالث، ويحاول قراءتها وفق منهجيّته الفيلولوجيّة، فتتحوّل كلمة "العرين" الواردة باللغة الهيروغليفيّة لتكون من دون تصويت "عرتن،" التي يموضعها منى في ثلاث مناطق في عسير. وهناك أيضا "قدش،" التي اعتُبرتْ توراتيًّا خربة قدس، شمال فلسطين على نهر العاصي؛ فالباحث يرجِّح أن تكون "الكدس" في رجال ألمع، أو أخرى في تهامة والزهران. أمّا كلمة "مكت،" تل المتسلّم، التي تُعتبر توراتيًّا مجد، فالباحث يرجّح أن تكون مكّة المكرَّمة، "مكت."(3) وهذه أمثلة قليلة من كثيرة، يقال بصددها ما يقال بصدد كلماتٍ كثيرةٍ أخرى عالجها منى، وسابقُه الصليبي، ولكنّها تعاني مقتلًا منهجيًّا، وهو فقدانُها السياقَ التاريخيّ والسندَ الآثاريّ ــ ــ دعْ عنك نقاطَ ضعفٍ أخرى.

وفي نقاش منى لقائمة الشعوب التي تذكرها التوراةُ، وسيرًا على نهج الصليبي، يستنتج أنّ الكوشيين في الحبشة، وأنّ الذين غزوْا أو سيطروا على أجزاء من الحجاز واليمن وعسير هم من الكوشيين العرب، ويسمّيهم "عربَ الجنوب." ودليلُه هو ما ورد من ذكر الأغنام والجمال والخيم التي غنمتْها مملكةُ يهوذا. والسؤال هنا: هل كانت الجمال والغنم والخيم حكرًا على العرب عهدَ ذاك؟! ألم يكن العبرانيون وغالبيّةُ شعوب الشرق تعيش حالةَ البداوة، إلّا مَن استقرّ لعدّة قرون على ضفاف الأنهار الكبرى كالنيل والرافديْن، فأصبحوا مجتمعاتٍ زراعيّة؟ أمّا شعب كنعان، فيقول عنهم إنّ المقصود بهم عربُ الجنوب لا فينيقيّو بلاد الشام ــ ــ(4) ودليلُه ضعيف جدًّا؛ فهو يخلو من المقاربة التحليليّة الصوتيّة نفسها، على ضعفها. وهو يقول على الصفحة نفسها "إنّ سكّان الساحل الشاميّ لم يطلقوا على أنفسهم اسم ’الكنعانيين‘ بل كانوا يعرِّفون أنفسَهم باسم ’أهل صور‘ و ’أهل صيدا‘ و’أهل جبيل‘. أما مسألة الكنعانيين فهي مسألة معقّدة وأتجنّب الخوضَ فيها الآن" ــ ــ وهذه حجّة ضعيفة جدًّا لأنّها تنطبق على جميع شعوب العالم، التي يُسمَّى أهلُ المدن فيها بأسماءِ مدنهم، لا بأسماء انتماءاتهم اللغويّة أو القوميّة.

وأخيرًا، فإنّ المنهجية التي يعتمدها الراحل الصليبي، ومن بعده الباحث منى، لا يمكن إدراجُها ضمن "النقد التوراتيّ،" أي الذي يستهدف التوراةَ من مواقع نقديّة جذريّة تكشف عن كون أسفاره القديمة متناقضةً وخرافيّةً ولاتاريخيّةً. وإنّما هي كتاباتٌ إصلاحيّة، تروم تصحيحَ قراءة التوراة. وهذه "التصحيحيّة" تعني، ضمنًا، اعترافًا بصحّة التوراة التاريخيّة، أيْ بكونها كتابًا تاريخيًا يُعتدّ به كلِّه في جميع الأحوال والظروف ــ ــ وهذا أمرٌ مناقضٌ لأسس المدارس النقديّة التوراتيّة.

إنّ هذه الكتابات، وإنْ شكّكتْ في عددٍ من مقاطع التوراة، فتشكيكُها صوتيٌّ وفيلولوجيّ. إنّها أقربُ إلى أن تكون مدرسةً تستهدف بناءَ جغرافيةٍ تاريخيّةٍ جديدة للتوراة، بدلًا من السائدة منذ قرون. غير أنّ هذه المدرسة في التحليل، على الرغم من نقاط ضعفها الأكيدة والخطيرة، تفتح البابَ واسعًا على موضوعٍ تجب الكتابةُ فيه باعتماد مناهجَ لا تقتصر على المقابلة اللغويّة والصوتيّة فقط، بل تبحث موضوعَ علاقة جزيرة العرب كلّها، وتكشف دهاليزَ ذلك التاريخ المديد الذي ما يزال يخبّئ الكثيرَ من المفاجآت.

والحقيقة أنّ هناك الكثير ممّا يقال في هذا الصدد، وخصوصًا من النوع المدعَّم بالأدلّة الآثاريّة البابليّة والآشوريّة والفرعونيّة. وهذا ما قد يؤدّي الى فتوحات جديدة في العلوم القريبة من حقول التاريخ القديم، بما فيها العلومُ التوراتيّة النقديّة، ولكنْ من دون الاعتماد الأوحد على الفيلولوجيا والإتيمولوجيا المقطوعةِ الجذور عن التاريخ الحقيقيّ القديم والحديث.

***

ننتقل الآن إلى كتابات الباحث فرج الله صالح ديب، وهو من مواليد جنوب لبنان، وله مؤلَّفات عديدة عن اليمن والتوراة وكمال الصليبي. لكنْ يؤسفني أنّني لم أحصل على نسخة من كتابه الأهمّ، التوراة العربيّة وأورشليم اليمنية. ولذلك سأكتفي بإدراج مقتبسات من قراءة جيّدة لهذا الكتاب بقلم صقر أبو فخر (مجلة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 27، صيف 1996، ص 235)، بالإضافة الى قراءة في كتابه الذي في حوزتي: اليمن وأنبياء التوراة.

يكتب أبو فخر أنّ كتاب ديب يهدف "إلى البرهنة عن أنّ مسرح الحوادث التي ورد ذكرُها في التوراة كان في اليمن، ولا سيّما في محيط صنعاء بالتحديد؛ وأنّ التوراة هي، في الأصل، ذات منشأ عربيّ تمامًا؛ وأنّ القبائل التوراتيّة القديمة التي انتقلتْ من التحضّر إلى البداوة، بفعل التصحّر، اندثرتْ أو اندمجتْ بقبائلَ وشعوبٍ أُخرى، أو نَزَحتْ إلى أماكنَ مختلفة، فحملتْ معها حكاياتِها وأسماءَ رجالها التي جرى إسقاطُها، في ما بعد، على مواقع ومواضع متعدّدة في بلاد الشام، ولا سيّما في فلسطين."

نفهم من هذا المقتبس أنّ الاستراتيجيّة التأليفيّة لديب لا تختلف من حيث الجوهر عن استراتيجيّة الصليبي ومنى وآخرين، بل لا تختلف من حيث المنهجيّات والآليّات التحليليّة ذاتها. وهذا ما نفهمه أيضًا من المقتبَس الطويل الآتي من قراءة أبو فخر:

"فهو [ديب] لم يجادلْ قط في تاريخيّة النصّ التوراتيّ، على الرغم من إقراره بأنّه عبارةٌ عن زجليّات شفاهيّة عاشت في أفواه الناس طويلًا قبل أن يجري تدوينُها لاحقًا. ثم إنّه يكتفي باستخدام طريقة المقابلة اللغويّة وتطويعِ أحرف التصويت في الأسماء للوصول إلى جذرٍ أو صيغةٍ لفظيّة يمكن إقرانُها بأحد المواقع الجغرافيّة في اليمن. إنّ هذه النظريّة، الخطرة فعلًا، يَلزمها عدّةٌ بحثيّةٌ متكاملة كي تصل عمليّةُ الاستدلال والإثبات إلى غايتها العلميّة القصوى. ولا بدّ من أن تتضافر لهذه المهمّة خمسةُ علوم، بل خمسُ طرائق معًا، وهي: الآثار، والجغرافيا، والتاريخ المدوَّن، والتاريخ الشفهيّ، واللغة. وواقعُ الحال أنّنا في كتاب التوراة العربيّة وأورشليم اليمنيّة أمام طريقة واحدة فقط يستخدمها الكاتب، هي طريقة المُقابلة اللغويّة التي يعمَد إلى إسقاطها على الجغرافيا. إنّ الاعتماد على اللغة فقط، ثم إسنادَها بالجغرافيا، يمدّنا بآراء مختلفة في هذا المجال، ومتضاربة في أكثر الأحيان، وذلك فيه تعسّفٌ كبير. كما لا يمكن الركونُ إلى هذه النتائج إلا إذا أنْجدتها الأحافيرُ واللُقى والنقوش. وحده علمُ الآثار يُمكنه أن يَحسم، إلى حدّ كبير، الجدلَ والتناقضَ والاضطرابَ والبلبلة. فلو اتّخذنا مدينةَ الناصرة مثالًا على ذلك، فإنّ معظم المصادر تعتبرها المدينةَ التي وُلد المسيحُ فيها قبل ألفيْ عام. وهذا يعني أنّها كانت آهلةً منذ عشرين قرنًا على الأقل. غير أنّ الحفائر فيها لم تُثبت، حتى الآن، أنّ الناصرة كانت آهلةً إلّا منذ ٨٠٠ عام فقط. لذلك، فإنّ العلم مضطرّ إلى الشكّ في قصّة مولد المسيح في الناصرة... وهكذا، فلكي تكون النتائج التي توصّل ديب إليها يقينيّةً وعلميّةً وتاريخيّةً في آن، فإنّ على الحفائر أن تؤكّدها، فتبرهن أنّ هذه القرى ذات الأصل التوراتيّ (من ناحية التسمية) كانت آهلةً حقًّا في التاريخ المفترض لظهور قبائل التوراة. والحال أنّ الكتاب لا يفصح عن ذلك بتاتًا، بل إنّه لا يستخدم علمَ الآثار ومكتشفاته في اليمن في جملة وسائله المنهجيّة."

ممّا تقدّم في قراءاتي، أجدُني متفقًا مع أبو فخر في استنتاجاته وتحليلاته. وسيكون من المفيد أن نلخّص طريقةَ عمل الباحثين المتقدمّة أسماؤهم، بالإحالة على مقتبس طويل آخر من قراءة أبو فخر:

"سأتعسّف قليلًا في المقارنة، وإنْ كان لا يوجد في هذا التعسف ضيمٌ أو ضيْر. فقد حدّد الدكتور الصليبي أكثرَ من ٩٠ في المئة من الأسماء الواردة في التوراة على خريطة عسير ونجران. وأثبت الدكتور منى ٣٤٩ موقعًا توراتيًّا في المنطقة ذاتها تقريبًا. وها هو الأستاذ فرج الله ديب يؤكّد، بيقينٍ عالٍ، أنّ الأسماء التوراتيّة موجودة في اليمن بلا ريب؛ فهو مقتنع، مثلاً، بأنّ قرية محنايم التوراتيّة موجودة في اليمن باسم آل مَحْن جنوب ردّاع، في حين أنّ الدكتور الصليبي يجعلها في القنفذة بنجران، واسمها هناك أم مناح. ويخبرنا الدكتور الصليبي أنّ صُور التوراتيّة هي زور في نجران، وأرواد هي رواد في عسير، وأنّ الجليل يقع جنوبَ الطائف، وحرمون هو حمران في الحجاز، والفرات هو فرت، ومصر هي المصرمَة في عسير الداخليّة، وأريحا هي يرحو، وجبل نبو أو جبل موسى هو جبل نبوة، وأنّ أسباط إسرائيل الاثني عشر، من رؤوبين حتى بنيامين، هم الآن في الحجاز؛ في حين أنّ هؤلاء أنفسهم، وغيرهم الكثير من المواقع والرجال والأسباط حتى جنّة عدْن وبلاد نَوْد والأنهر الأربعة، موجودون الآن لا في عسير، بحسب الدكتور الصليبي، بل في اليمن، بحسب الأستاذ ديب. وبما أنّ الموقع نفسه لا يمكن أن يكون موجودًا في اليمن والحجاز في الوقت عينه، فقد حرنا أيّما حَيرة..."

إنّ أبو فخر، عبر هذه المقارنة، محقّ من الناحية البحثيّة في أسئلته وتساؤلاته هذه. لكنْ يصعب الاتفاقُ معه في أمرين. الأوّل في ما يُفهم منه من تعويلٍ أوحد على "الأحافير،" أيْ ما يقدّمه علمُ الآثار. وهذا التعويل لا يفي بالغرض، وهو في حاجةٍ إلى العلوم الأخرى القريبة، التي قدّرها أبو فخر في بداية قراءته بخمسةٍ على الأقل. والأمر الثاني هو ما خلص إليه في نهاية قراءته حين قال: "إنّ قراءة النصوص التوراتيّة في ضوء جغرافية اليمن محاولة جريئة وفريدة ومُمتعة، ولا شكّ في أنّها قدّمتْ أساسًا معرفيًّا أوّليًّا يحتاج إلى الكثير من الجهد لإعلائه وإكسائه وإتمامه. وهذه ليست مهمّة الأستاذ فرج الله صالح ديب وحده، إنّما هي مهمّةٌ جبّارة تحتاج إلى جهد متضافر من أهل الاختصاص والخبرة. وإنّ ما فعله الأستاذ فرج الله هو أنّه فتح الأبوابَ ومهّد السبل. وفي هذا ريادةٌ وفضلٌ كبير ومكرمةٌ لا تضاهى." هذه الخلاصة تبدو لي ذاتَ منحًى مجاملاتيّ، بعيدةً عن شروط البحث العلميّ الصارمة. فأيُّ بحث هذا الذي يكون أساسُه قائمًا على المقابلات اللغويّة الفيلولوجيّة العشوائيّة؟ وأيّ أبواب بحثيّة سيَفتح إذا كان الأساسُ البحثيّ ناقصًا، أو خاطئًا، أو قائمًا على الأوهام؟ ولكنّني اتفق مع أبو فخر في أنّ محاولة ديب، وقبله الصليبي ومنى واللاحقون لهما، لا تخلو من متعة المغامرة البحثيّة وجرأة التحدّي بهدف الاكتشاف.

ننتقل الآن إلى الكتاب الثاني للباحث ديب، اليمن وأنبياء بني إسرائيل: هل جاء المسيحُ إلى صنعاء؟، الذي يعتبره مؤلِّفُه "استكمالًا لأطروحاتنا في أنّ التوراة عربيّة، وأنّ أورشليم يمنيّة." ويركّز على ما قدّمه علمُ الآثار في الكيان الصهيونيّ ممّا سمّاه "تسفيهًا لنظريّة أرض الميعاد في فلسطين." ولكنّ أحدًا من العلماء الإسرائيليين لم يسفِّه جغرافيّةَ التوراة في فلسطين، وإنّما حاولوا استخدامَ انعدام الأدلّة الآثاريّة الواضحة على أنّ التوراة كتابٌ خرافيّ وليس تاريخيًّا. كما شكّكوا في مكانة أورشليم ـــ القدس، وفي علاقتِها بالسرديّة اليهوديّة العبرانيّة، وبشخصيّات توراتيّة كبرى، بينهم أغلبُ أنبياء بني إسرائيل وملوكِهم المشهورين. ولكنّهم، وخصوصًا في كتاب فنكلشتاين وزميله سلبرمان، التوراة اليهوديّة مكشوفةً على حقيقتها، قدّموا مكتبةً هائلةً من الأدلّة الآثاريّة الموثّقة لتكون دليلًا يؤكّد فلسطينيّةَ الجغرافيا التوراتيّة. وهذا ما فشل دعاةُ الجغرافية التوراتيّة اليمنيّة والعسيريّة في إنجاز واحدٍ في المائة منه، ولم يقدِّموا أثرًا أركيولوجيًّا واحدًا يُسندون به تحليلاتِهم الفيلولوجيّة.

لم يعثر فنكلشتاين وزملاؤه على أدلّةٍ تُثبت وجودَ الشخصيّات المهمّة الواردة في التوراة؛ أدلّةٍ كتلك التي أثبتتْ مثلًا أنّ سرجون الأكديّ ملكٌ حقيقيّ، بدليل المسلّة الحجريّة التي تخلّد أعماله. إنّ ما قدّمه علمُ الآثار، وخصوصًا على يد علماء إسرائيليين ذكرهم ديب، لم يسفِّهْ موضوعةَ "أرض الميعاد" كموضوعةٍ دينيّةٍ وردتْ في التوراة، ولم يسفِّه فلسطينيّةَ الجغرافيا التوراتيّة، بل شكّك الباحثُ الإسرائيليّ في أن تكون أورشليم ــــ القدس الحاليّة هي أورشليم التوراة، وذلك لعدم العثور على أدلّة آثاريّة حاسمة في هذا الصدد. هناك فرق كبير، إذن، بين تسفيهٍ حقيقيّ يطاول تاريخيّةَ التوراة والأنبياء الوارد ذكرهم فيها، ويطاول طبيعةَ أورشليم ــــ القدس، من جهة؛ وبين تسفيهٍ يزعمه ديب، ويطاول الجغرافيّةَ التاريخيّة للتوراة ككلّ من جهة ثانية.

أمّا قول ديب إنّه يفعل ذلك بهدف نقض الإيديولوجيا الصهيونيّة حول أرض الميعاد، فهو قول ملتبس تمامًا، لأنّ هذا النوع من "النقض" ينطوي ضمنًا على الاعتراف بجوهر الوعد التوراتيّ حول أرض الميعاد؛ فكأنّ مَن ينقضه يقول لزاعميه: "أرضُكم الموعودة ليست هنا بل في عسير أو اليمن!" إنّه المنطق المغلوط ذاته الذي ينطوي عليه كلامُ منتقدي الصليبي، من كتّابٍ سعوديين وغير سعوديين، لأنّهم اعتقدوا أنّه يسهِّل مهمّةَ الحركة الصهيونيّة في الاستيلاء على عسير أو اليمن؛ وهم بهذا، يوافقون ضمنًا، على مزاعم الصهاينة في فلسطين، وكأنّهم يقولون لهم: "عسير لنا، فابحثوا عن وطنكم حيث أنتم!"

إنّ نقض الإيديولوجيا الصهيونيّة لا يتمّ على طريقة رمي الرضيع مع ماء الغسيل القذر، وإنّما بالبحث العلميّ الموثّق والمُعتمِد على العلوم التجريبيّة وغير التجريبيّة ذاتِ المساس بحقول التاريخ والأنثروبولوجيا، وبعيدًا عن "الخبطات" الإعلاميّة. لنقرأ التفاصيل التي يطرحها الباحثُ في مقدّمة الفصل الأول؛ فهي تختزل ما عنيناه في ملاحظاتنا السالفة: "أرض الميعاد وخطأ إسقاط جغرافية التوراة على فلسطين. فبعد تحقيق مجلة تايم بتاريخ 18/12/1995 بعنوان ’هل التوراة واقعٌ أم خيال؟‘ جاءت مجلة لو نوفيل أوبزرفاتور الفرنسيّة عدد 18 في 24/7/2002 لتنشر تحقيقًا على امتداد عشر صفحات بعنوان ’الطوفان، إبراهيم، موسى، الخروج، التوراة الحقيقة والأسطورة..." فحتى من خلال هذه الفقرة الصغيرة، يتبيّن لنا أنّ ديب يُحاول خلط فرضيّته البحثيّة، التي خلاصتُها "خطأُ إسقاط جغرافيّة التوراة على فلسطين،" بالتحقيقات الصحفيّة عن موضوع آخر تمامًا، هو خرافيّة التوراة وبعض الشخصيّات والأحداث الكبرى في التوراة (كإبراهيم، والطوفان،...). فهل هذا الخلط من الأمانة العلميّة في شيء؟

ولا يقتصر الأمر على العناوين، بل نجده مبثوثًا في الاقتباسات أيضًا. مثلًا، الاقتباسات التي أوردها ديب عن مقابلةٍ مع فنكلشتاين تتحدّث عن عدم العثور على أدلّة آثاريّة تؤيّد تاريخيّة التوراة في فترات معيّنة في فلسطين، ولا يعني كلامُ فنكلشتاين تأييدًا لجغرافيّة التوراة اليمنيّة أو العسيريّة التي يقول بها ديب وغيرُه. لقد كان علمُ الآثار الإسرائيليّ يبحث عن أدلّة تدعم روايات التوراة عن الأحداث المهمة والشخصيات الكبرى التي تحدث عنها، وفنكلشتاين يعترف في المقتبس الذي أخذه عنه ديب بأنّ النصّ التوراتيّ كُتب أوّلًا عند نهايات مملكة يهوذا، أيْ في حدود القرن السابع قبل الميلاد، وأُكمل خلال فترة السبي في بابل بعد ذلك، وخلال العودة الأولى من بابل في القرن السادس ق.م، كما يقول فنكلشتاين لاحقًا. ويخلص من ذلك إلى القول الآتي: "إنّ قسمًا كبيرًا من التوراة كان دعائيًّا وأسطوريًّا. أمّا القسم الذي كُتب من التوراة في زمن يوشيا، فكان بهدف دعم مملكة هذا الأخير، وليس المقصود ــــ كما يؤكّد فنكلشتاين ــــ عدمَ تطابق الآثاريّات في المحيط، في مصر وآشور، مع نصّ التوراة وأنّ النصّ التوراتيّ اليوشاويّ كان مبتدَعًا كلّيًّا. ذلك أنّ التاريخ ينفع في الإيديولوجيا، وكان على كاتب النصّ الإشارة إلى أساطير مبنيّة حول أبطال سابقين انتقلتْ أخبارُهم من جيل إلى جيل."

إنّ فنكلشتاين، كما يتضح من هذا المقتبس، في وادٍ، وديب وزملاءه في وادٍ آخر. فالأوّل يشكّك في تاريخيّة التوراة، ويشتبه في أنّه كتاب إيديولوجيّ كتبتْه سلطاتُ الملك يوشيا في فلسطين، ويهدف إلى دعم الملك والمملكة بأساطير توراتيّة سابقة. ولا علاقة لهذا الكلام بما يريد ديب إثباتَه أو مقاربته، وهو نقض الجغرافيا الفلسطينيّة لتاريخيّة التوراة والعبرانيين. وجميع المقتبسات التي جاء بها ديب هي على هذا المنوال.

أمّا حين ينتقل ديب إلى نفي وجود أريحا الفلسطينيّة الألفيّة، فهو يكتب: "لا أثر لأريحا التي دمّرها يشوع." ثم يقتبس ما كتبه الصحافيّ جان لوك بوتييه، ومفادُه أنّ علماء الآثار بحثوا عن أثرٍ للحصون التي دمّرها يشوع بأبواقه فلم يجدوا، ولهذا فإنّ مدينة يرخو (أريحا) لم تكن موجودةً في القرن الثامن ق.م.(5) وعلى هذا يُسارع ديب، بكلّ خفّة، إلى البحث عن أريحا في اليمن، ليجد اسمَ قرية هناك يُشبه اسمَ أريحا صوتيًّا!

وحقيقة الأمر أنّ أريحا الفلسطينيّة واحدةٌ من أقدم مدن العالم، وقد تأسّستْ في موضع من المواضع النطوفيّة القديمة(6) زهاء العام 8000 ق.م، واستمرّت المرحلةُ الأولى من وجودها نحو ألف سنة. بلغ عددُ سكّان أريحا آنذاك ألفيْ نسمة، ومساحتُها ثلاثة هكتارات، وكان حولها سورٌ يحيط بها. اندثرتْ أريحا الأولى أواسط الألف الثامن، ومرّت بمرحلة فراغ حضاريّ حتى العام 7300 ق.م، ثمّ عادت إلى الظهور من جديد. أما الحياة الدينيّة فيها، فكانت شديدة التطوّر زهاء العام 5000 ق.م، إذ اكتُشِفَ فيها معبدٌ يرقى إلى ذلك العام، فضلًا عن تماثيل تمثّل الأب والأمّ والابن ــ ــ ما يعني أنّ الأُسرة كانت قد استقرّت إلى حدّ بعيد في الألف السادس ق.م.(7) ويستعرض يوسف اليوسف تاريخَ أريحا من العصور "القبتاريخيّة"(8) إلى العصور التاريخيّة، مع كافّة التفاصيل والمكتشفات والأدلّة المادّيّة الآثاريّة. فأين كلامُ ديب وزملائه حول أريحا اليمنيّة أو العسيريّة، من أريحا الفلسطينيّة ذات الثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، بعد كلّ هذا التوثيق المدعَّم أركيولوجيًّا؟

إنّ ما يقوم به ديب وزملاؤه ــــ مع وافر الاحترام لجهدهم العمليّ وحقّهم المطلق في الاجتهاد ــــ هو، علميًّا، على النقيض ممّا قام به بعضُ الباحثين الإسرائيليين الذين استهدفوا تاريخيّةَ التوراة القديمة وأثبتوا خرافيّتَها وخياليّتَها. فقد قام ديب وزملاؤه بتأكيد تاريخيّة التوراة وحقيقيّتها حين أكّدوا وجودَ شخصيّات توراتيّة مشكوك في تاريخيتها وحقيقيّتها ولكنّهم زعموا أنّ وجودها لم يكن في فلسطين بل في اليمن أو عسير.

***

ننتقل الآن إلى كتاب أحمد عيد، جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة (1996). إنّ قراءة هذا الكتاب نقديًّا عمليّة مربكة في ضوءِ ما يطرحه، وبالطريقة التي يطرحُه بها؛ إضافةً إلى انعدام أيّة معلومات عن مؤلِّفه واختصاصه ودرجته العلميّة وأبحاثه الأخرى في هذا الميدان (الطريف أنّ هناك شيئًا من المعلومات عمّن كتب مقدّمةَ الكتاب التي لا تتجاوز نصفَ صفحة). ولم نعثر على أيّ مقالات لكتّابٍ كتبوا عن هذا الكتاب، باستثناء صفحةٍ على الانترنيت تُدعى "يمرّس" أعادت نشرَ الكتاب مختصرًا، ومُعدًّا من قبل شخص آخر، وبطريقة بدائيّة (9)

ومن ناحيةٍ أخرى، فالكتاب يضمّ حشدًا هائلًا من المعلومات من الفترة الفرعونيّة لا يمكن أن يخوض فيها شخصٌ غيرُ متخصّص في العلوم التاريخيّة والإناسيّة والآثاريّة. ولكنّ قراءته ليست سهلةً لغير المتخصّصين، ولا للمتخصّصين الذين يفرّقون بين التأليف المنهجيّ والتكديس العشوائيّ للمعلومات بهدف البرهنة على فرضيّةٍ ما.

ولنبدأْ من البداية. فبعد المقدّمة القصيرة للدكتور أحمد الصاوي، من كلّيّة الآثار بالقاهرة، ينشر المؤلِّف أقوالًا لكتّاب آخرين، ليوحي بصحّة توجّهات كتابه العامّة، ومنها: أنّ الفراعنة عربٌ ساميّون، بعكس رعاياهم؛ وأنّ الجغرافيا التوراتيّة هي في اليمن لا فلسطين. ثمّ يوجِّه تحيّةً إلى الباحث الهولنديّ توماس طومسون، صاحب كتاب التاريخ القديم للإسرائيليين، الذي تسبّب في طرده من منصبه التدريسيّ.

بعد ذلك تطالعنا فقرةٌ قصيرة بعنوان "أرض الوعد،" ويقتبس فيها المؤلّفُ من التوراة بعضَ ما تعلّق بأرض الميعاد. ثم يكتب الخلاصات الآتية: "في رأينا أنّ النبي سليمان... لم يكن ملكًا مستقلًّا، ولم يكن لبني إسرائيل مملكةٌ حكموها باستقلالٍ عن الفراعنة. فقد كان سليمان واليًا للبلاط الملكيّ الفرعونيّ." ويقتبس من الاصحاح الثالث من سِفْر الملوك الأوّل عن صعود فرعون، وأخْذِ "جاذر" وإحراقِها بالنار، وقتلِ الكنعانيين الساكنين في المدينة، وإعطائها مهرًا لابنته امرأةِ سليمان. وما إنْ يغلق المقتبَسَ حتى يسجِّل أنّ جاذر "بلدة على ساحل حضرموت."(10) وفي الفقرة التالية، وعنوانُها "تانيس ــــ أواريس ــــ بر رعمسيس،" يعرض عيد آراءَ بعض المؤرِّخين، ويقول إنّهم استقرّوا على أنّ هذه الأسماء الثلاثة تشير إلى مدينة واحدة. ثم يخلص إلى أنّ تانيس هي:

"نيس تا الهيروغليفية = أرض. ونيسا، جبل من بلاد حاشد غربيّ عفار، يفصل بينه وبين عفار وادي ثعلان. وعفار جبل في كحلان بالشمال الشرقيّ من حجّة باليمن. ونيسا، أيضًا، عزلة من ناحية المغربة من أعمال حجّة باليمن. ونيسان، بالنون اليمنيّة، عزلة من ناحية الحدا وأعمال ذمار باليمن."(11)

نحن، من جديد، إزاء تخريجاتٍ فيلولوجيّة لا يضبطها أثرٌ أركيولوجيّ، أو تحديد تأريخيّ دقيق لأسماء المدن والمواقع اليمنيّة المذكورة، ولا تسلسلٌ زمنيّ.

ويفرد الكاتب فصلًا خاصًّا لأصل المصريين، وفيه يعلن أنّ الفراعنة عرب، مسجِّلًا أنّ هذه الفكرة "حقيقةٌ سجّلها المسعودي، وردّدها الطبري، وأكّدها الفراعنةُ في نقوشهم ومتونهم،" مقتبسًا تنسيباتٍ ارتجاليّةً، تكرّرها المصادرُ القديمة، نقلًا عن الموروث في الذاكرة الجماعيّة ما قبل مرحلة التدوين العربيّ، وعن "الإسرائيليّات" التي شاعت بعد صدر الإسلام، ولا يسندها سندٌ حقيقيّ. ومن ذلك ما اقتبسه عن الطبري ويقول فيه: "ولد سام عابر وعليم وأشوذ وأرفخشذ وولاوذ وإرم وكان مقامه بمكّة، ومن ولد أرفخشد الأنبياء وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر،" أو كاقتباسه التالي عن الطبري، في معرض كلامه على عروبة إبراهيم وعروبة الحضارة الفرعونيّة: "وعن الطبري عن سعيد بن جبير قال: لما حملتْ حوّاء في أول ولد ولدتْه حين أثقلتْ، أتاها إبليس قبل أن تلد، فقال: يا حوّاء، ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: ما أدري. فقال: من أين يخرج من أنفك أمْ من عينيك أمْ من أذنك؟ فقالت: لا أدري..."(12) فهل يمكن تصنيف هذا الكلام ضمن البحث العلميّ؟

أمّا الأدلّة من النقوش الفرعونيّة التي تؤكّد عروبةَ الفراعنة، فلا نجد سوى اقتباسات من الهيروغليفيّة، مقروءةً بطريقة خاصّة بالمؤلف، ولا تبتعد كثيرًا عن الطريقة العشوائيّة في التحليل الفيلولوجيّ، كقوله إنّ الفراعنة سمّوا أنفسَهم على الآثار "روث" (أو لوث، أو لوت، أو لود...)، ومعناها عندهم أصلُ البشر، الأمرُ الذي يُؤكّد (في زعمه) عروبةَ الفراعنَة وساميّتَهم، وأنّ جذورهم من الجزيرة العربيّة ــ ــ هكذا بكلّ بساطة، وبخلطٍ لا يستقيم علميًّا، بين معطيات الأركيولوجيا والتاريخ والفيلولوجيا.

والخُلاصَة التي ينتهي إليها عيد هي أنّ الفراعنة ليسوا مصريين؛ فالفراعنة ساميون والمصريون حاميون. وفي موضع آخر، يؤكّد الكاتب أنّ أصل الفراعنة هم العماليق بعد أن نزحوا من اليمن إلى شمال الجزيرة (اليمامة) وإلى مصر، وأنّهم نقلوا معهم أسماءَ الأماكن التي كانوا يسكنونها في اليمن، وكذلك معتقداتهم وأديانهم.

وهناك أمثلة كثيرة تدلّ على طريقة الكاتب التأليفيّة، وهي أمثلة لا تحتاج إلى تعليق أو مناقشة، لانعدام جدّيّتها البحثيّة. ولو أنها قيلت بطريقة دقيقة، من خلال منهجيّة بحثيّة صحيحة، لكان من المُمكن الاستفادةُ منها ومناقشتُها وتحليلها.

ومع ذلك، فكتاب عيد لا يخلو من الالتماعات والنصوص المكتوبة بنوع من الحِرَفيّة والأكاديميّة هنا وهناك، بما يجعلها قابلةً للنقاش العلميّ، وخصوصًا في معرض كلامه على الدولة القديمة في جزيرة العرب، وعلى الهكسوس، ورحلة الحاجة إيثيريا إلى الأرض المقدسّة، التي يزعم الكاتب أنّها في اليمن. لكنْ على الرغم من أنّ المؤلف أكّد في إحدى فقراته السالفة رفضَه للصهيونيّة ولمزاعمها التوراتيّة في فلسطين، فإنّ ما يلفت هو تطرّقُه المتعجّل إلى الحديث الذي نسبه ابنُ إسحاق إلى أمّ هانئ، إحدى زوجات النبيّ محمّد، حول "الإسراء والمعراج،" بما يؤكّد ــــ من وجهة نظره ــــ أنّ رحلة النبيّ قد تمّت إلى بيت المقدس في اليمن، لا إلى بيت المقدس في فلسطين، وعلى اعتبارٍ يُصرِّح به المؤلِّف، وهو أنّ شمال اليمن يدعى الشام، وذلك من دون أن يوثّق كلامه أدنى توثيق. بل استنتج عيد من متن الحديث أنّ رحلة الرسول "كانت إلى الجنوب مرورًا بضنكان إلى بيت المقدس في اليمن." (13) وكلامُ عيد هنا غير صحيح أبدًا من الناحية الجغرافيّة؛ فضجنان شمال مكّة. والواضح أنّ الكاتب قرأ الاسم خطأ فتحوّل في قراءته من "ضجنان" كما ورد في جميع المصادر الإسلاميّة إلى "ضنجان." وعلى افتراض أنّه يقصد "ضجنان" وأنّ خطأً مطبعيًّا وقع عند كتابته الاسم، فهذا الاستنتاج الذي يطرحه مغلوط تمامًا. والدليل أنّ اسم "ضجنان" يأتي بمعنيين. الأول جبل ضجنان، شمال مكّة، وفي الطريق منها إلى المدينة ("رُوِي عن عُمَر أنّه أَقْبَل حتى إذا كان بضَجْنانَ، قال: هو موْضعٌ أو جَبَلٌ بين مكّة والمدينة").(14) والثاني، "ضجنان حَرَّة ـــ أيْ أرض ذات حجارة سوداء ــــ شمال مكّة... تُعرف اليوم بحرّة المحسنية." (15)

كان ينبغي للباحث عيد أن يتفادى الوقوع في هذا الخطأ الإملائيّ الصغير الذي تحوّل إلى خطأ علميّ ومنهجيّ، وربما لامس ما هو ثقافيّ وسياسيّ، تحت وطأة تحّمسه لِما ظنّه اكتشافًا علميًّا، خصوصًا وهو يُعلن في كتابه عن مواقفه الحضاريّة السليمة المناهِضة للحركة الصهيونيّة ودعواتها الضالة المضلِّلة. ورغم ذلك، فإنّ ما طرحه الباحث يبقى اجتهادًا قابلًا للأخذ والردّ والتصويب والتخطئة، ولا يُمكن تحميله أكثر ممّا ورد فيه ضمن نطاق حريّة البحث العلميّ وإبداء الآراء.

جنيف

*نص مكثف من دراسة طويلة لعلاء اللامي، ضمن كتاب يصدر قريبًا بعنوان: نقد الجغرافية التوراتيّة العسيريّة واليمنيّة ودراسات أخرى.

[1] - زياد منى، جغرافية التوراة: مصر وبنو إسرائيل في عسير (بيروت: دار رياض الريّس، ط 1 ، 1994)، ص 16.

[2] - المصدر السابق، ص 33.

[3] - المصدر السابق، ص 71.

[4] - المصدر السابق، ص 105.

[5] - فرج الله ديب، اليمن وأنبياء التوراة: هل جاء المسيح إلى صنعاء ؟ (بيروت: دار رياض الريّس)، ص 19.

[6] - نسبة الى وادي النطوف، شمال غرب أورشليم القدس.

[7] ـ يوسف سامي اليوسف، تاريخ فلسطين عبر العصور، ص 20.

[8] ـ "القبتاريخيّة" مصطلح من مبتكرات هادي العلوي، ويعني به "ما قبل التاريخ،" على اعتبار أنّ العصر التاريخيّ بدأ مع ابتكار الكتابة المسماريّة في إقليم سومر جنوب العراق.

[9] -موقع يمنيّ: yemeress.

[10] - أحمد عيد، جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة (القاهرة: مركز المحروسة، ط 1، 1996)، ص 13.

[11] - المصدر السابق، ص 16.

[12] - المصدر السابق ص 34.

[13] - المصدر السابق، ص 19.

[14] - مرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة ضجن.

[15] -موسوعة السيرة، معجم الأماكن ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية على الانترنيت.