بزغ مفهومُ "المثقف" ببنيته الحاليّة في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا بعد قضية درايفوس.(1) وهذا التعيين سهلٌ في الحالة الأوروبيّة بسبب انتشار الصحافة آنذاك، ووجودِ أرشيفاتٍ ومعاجمَ تاريخيّة مساعدة. غير أنّ تعيين مولد المثقف العربيّ الحديث، وظيفةً ومصطلحًا، مسألة شائكة. أما في السياق العربي فإننا نرى أنّ مرحلة الثورة العرابيّة (1879 ـــ 1882) هي التي أفرزت المثقفَ العربيّ الحديث، متمثّلًا في الإمام محمد عبده من حيث علاقته النقديّة بحركة عُرابي.

لم تكن حركة عرابي مثاليّة وواضحة، إذ دخلتْ فيها اعتباراتٌ عديدةٌ، مثل: الترقيات والمماحكات بين الجركس والمصريين في الجيش، ورغبةِ الخديوي توفيق وطبقاتِ الأعيان والأثرياء في التخلّص من بعض المسؤولين مستعينين بعرابي ومن معه. وفي خضمّ هذه الأحداث نبع مطلبُ عرابي بتشكيل مجلس نوّاب. هنا كان محمد عبده، بنزعته الإصلاحيّة، يناقش عرابي ومَن معه في أغلب تطورات حركتهم ومطالبها ومآلاتها المتوقعة.(2) ورغم أنّه كان معارضًا لحركة عرابي من حيث "تهوّرها" كما كان يرى، وليس عن تشكيكٍ في عدالة مطالبها، فإنّه عندما ضرب الإنجليزُ الإسكندرية وقف مع عرابي في مقاومته الاحتلال، ودفع ثمنَ موقفه هذا بعد هزيمة الجيش وسقوطِ القاهرة في يد الاستعمار البريطانيّ.

ما يهمّنا استخلاصه من هذه المقدمة التاريخية هو أنّ المثقف العربيّ مرتبط بالنقاش حول السلطة وطروحات التغيير الاجتماعيّ، ومرتبطٌ بالحرب والعنف أيضًا.

تحوّلات تاريخيّة

كانت عمليّاتُ لبرلة الاقتصاد في الدولة العربيّة إيذانًا بدخول المجتمعات العربيّة في نفقٍ مظلمٍ جديد. فقد دمّرت اللبرلةُ الفاسدةُ التراكماتِ البسيطة لسياسات الدولة العربيّة المؤدلجة، بحيث تحوّلت الدولةُ العربيّةُ إلى رأسماليّة تابعة تُسحق فيها الطبقاتُ الفقيرةُ والوسطى، من دون أن يقدَّم برنامجُ إصلاحٍ ديمقراطي للنظام وهياكله.

آنذاك، توصّل كثير من المسيّسين اليساريين والقوميين إلى أنّ التشكيلات الحزبيّة أضحت عقيمةً وفاشلة،(3) خصوصًا مع صعود الإسلاميين. واستعيض من الأحزاب والنقابات بالمنظّمات غير الحكوميّة. وعلى الرغم ممّا كانت تبديه أغلبُ الأنظمة العربيّة من تبرّمٍ بهذه المنظمات، خصوصًا الحقوقيّة، فإنها قد استفادت من تحييدها للمسيَّسين: إذ تمكّنتْ من ضرب النقابات، وإفساد القوى اليساريّة والقوميّة والإمعان في تفتيتها (وهي كانت ضعيفة وهشّة في الأصل لارتباطها الكارثيّ بالدولة المؤدلجة ولعدم وجود قواعد اجتماعيّة صلبة لها).

هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّ سقوطَ الاتحاد السوفياتيّ مثّل في وعي كثيرين انهيارَ خيار إيديولوجيّ ونموذجٍ سياسيّ ـــ أخلاقي معين، وانتصارًا لنموذج الولايات المتحدة ومعسكرها. هكذا تكرَّسَ انطباعٌ يقول إنّ القوميّة العربيّة والعدالة الاجتماعية والكفاح المسلح (...) ليست إلّا أعراضَ نوستالجيا مرَضيّة فاشلة. وساعدت لاديمقراطيةُ قوى اليسار العربية، وسلفيتُها البنيوية، والفشلُ التاريخيُّ لدولة الاستقلال، على تكريس هذا الاعتبار. ونتيجةً لذلك حدثتْ عملياتُ خلعٍ وإحلالٍ سريعة: فأضحت "حقوقُ الإنسان" والتوجّهاتُ النيوليبراليّة هي عنوانَ مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ودخل المثقفُ المسيَّسُ في أزمته الأخلاقيّة الراهنة.

من التسييس إلى النشاط الحقوقي

ليست حركة "حقوق الإنسان" في العالم العربيّ ناتجةً من تراكمات تاريخيّة وفلسفيّة متأنّية مثل نظيرتها الأوروبية. ولهذا فإنّ توظيف "حقوق الإنسان" عربيًّا من دون وعي نقديّ يؤدّي إلى قطيعةٍ مع الواقع الاجتماعيّ، وإلى إشكالاتٍ أخلاقيّةٍ مستعصية. وقد ظهر هذا الإشكالُ الأخلاقيّ أوّلًا في ردود الفعل على العدوان الإسرائيليّ على لبنان وغزّة في العشريّة الفائتة، ثم انفجر في ثورات 2011 وما تلاها. لكنْ هنا لا بدّ من تقرير تمايزاتٍ تخصّ أنماطَ الدولة العربيّة.

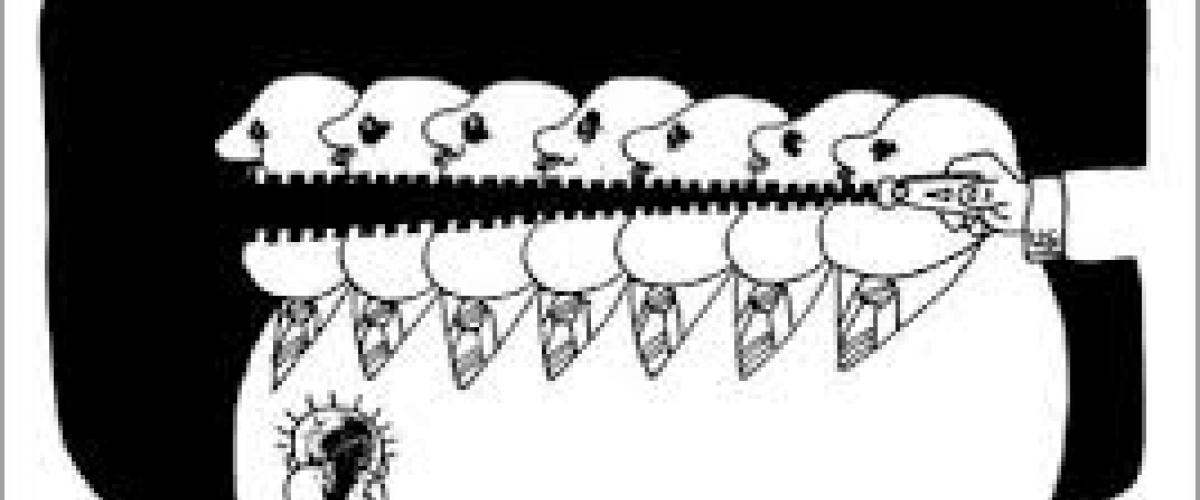

في الدول التي تحتكر أنظمتُها العنفَ، كانت المسألة الأخلاقيّة محسومة تمامًا. ففي ثورة 25 يناير على سبيل المثال، قتلت الشرطةُ المصريّةُ متظاهرين عزّلًا، ومن ثمّ فإنّ عدمَ اتخاذ المثقّف موقفًا أخلاقيًّا حاسمًا من قمع الدولة يموضعه مباشرةً مؤيّدًا لإرهاب الدولة أو تابعًا للأجهزة الأمنيّة. في مرحلة عبد الفتّاح السيسي، مارس جهاز الشرطة ويمارس قمعًا مهولًا تجاه المجتمع بصورةٍ عامّةٍ، لا تجاه المعارضين وحدهم؛ وفي هذه الحالة يَسْهل على المثقف أن يكرّس نفسَه "ناشطًا حقوقيًّا" يسجّل "الانتهاكات،" بل "يشجب" و"يدين." هنا، بدلًا من أن يتصدّى المثقف لمهمّة تكوين خطاب في الحيز العام، فإنّه يكتفي بشجب الجرائم في حقّ المجتمع.

أمّا في حالات الاحتراب الأهليّ والكفاح المسلّح، فإنّ "الهروب الكبير" يغدو استقالةً من الانغماس في الواقع وتعقيداته المهولة أخلاقيًّا. هنا يكمن داخلَ المثقف المستقيل "بانْ كيمونٌ" صغيرٌ يقول، في سياق مقاربته لحربٍ شنّتها دولةُ احتلالٍ ذاتُ ترسانة عسكريّة هائلة وحديثة على مدنيين عزّل وعلى مقاومة احتلالٍ محدودةِ التسليح، إنّ على "الطرفين" ضبطَ النفس والتوقفَ عن ارتكاب الجرائم في حقّ المدنيين. وهو بذلك يستقيل من الحكم على تعقيداتٍ وجرائمَ وايديولوجياتٍ جهاديّة موجودة في بعض تشكيلات هذه المقاومة، مستدرًّا أحيانًا إعجابَ "الغربيّ" والتيّارات الرئيسة في الوعي الأوروبيّ ـــ الأميركيّ.(4)

هذا النوع من "الحياد" مقبول من الناشط الحقوقيّ في إطار عمله، ولكنّه لم يكن الميزة الدائمة لنشاطات الحقوقيين في النصف الثاني من القرن العشرين. غير أنّ تعاظم سيطرة الأمم المتحدة الواضحة والمنفلتة على جزء كبير من العمل الإغاثيّ والحقوقيّ أدّت إلى "مكتبة" النشاط الحقوقيّ ودمجِه في بناء بيروقراطي. ولهذا فنحن نسمع هذه الأيام عن صحفيين كثر قضوْا وهم يحاولون تغطية الحروب، ولكننا نفتقد غالبًا نشطاءَ حقوقيين على شاكلة ماريانيلا غارسيا بيلاس التي قُتلتْ وهي تجمع معلوماتٍ توثّق انتهاكاتِ جيش النظام في الحرب الأهليّة السلفادوريّة سنة 1983.(5)

الناشط الحقوقيّ يبرمَج لأسبابٍ تخصّ أخلاقيّات مهنة التوثيق وضمان مصداقيّة التقارير ـــ وهذا أمر يمكن فهمُه وذو وجاهة. والنشطاء الحقوقيون عمومًا غير مؤهّلين مهنيًّا وثقافيًّا لدراسة السياق التاريخيّ للاحتراب. ولكنّ المشكلة الأخلاقيّة تبدأ حين يتقمّص المثقف دور الناشط الحقوقيّ ويتغاضى هو أيضًا عن القيام بتعيينات أساسية: مثل تعيين ثنائيّة الظالم والمظلوم، وسياق الاحتراب، والحقّ في الدفاع عن النفس، والنقد العنيف لتوحّش المظلوم وغيرها.

هروب المثقف ووسائل التواصل الاجتماعي

بقي عاملٌ أخيرٌ مهمّ في سياق الحديث عن هروب المثقف، وهو وسائلُ التواصل الاجتماعيّ. فهذه الوسائل تسبّبتْ في عدّة مشاكل للمثقف، ومنها: انكشافُ الجانب الضحل في شخصيّته، وإنزالُه من برجه العاجيّ. وهذه "مشاكل" تصبّ في مجرى الصالح العامّ. ولكن واحدةً من ضمن الظواهر الواضحة السلبية هي سهولة التواصل في الحيز الافتراضي، ما جعل المثقفَ تحت الضغط المباشر والعنيف.

هذا الضغط يؤتي أكْلَه غالبًا لأنه يبتزّ جانبًا إنسانيًّا في كثير من المثقفين، وهو الرغبة في البقاء "نجمًا" يحبّه الجميع، وشخصيّةً محلَّ إجماعٍ ومديحٍ مستمرّيْن. لهذا يسعى كثيرٌ من المثقفين إلى المحافظة على هذا الشعور، وإلى الهروب من ضغط بعض القطاعات الاجتماعيّة، ومواجهة ضغط قطاعاتٍ أخرى متذرّعين بـ"تفوق أخلاقيّ" كاذب من خلال حشر أنفسهم في قالب "الشاجب للانتهاكات" المردِّدِ برقّة:

"أوقفوا الحرب!"

ليس المطلوبُ من المثقفين في زمن الحرب تبريرَ جرائم أحد. وإذا كان هناك مثقفٌ يقف مع الكفاح المسلّح ضدّ احتلالٍ أو نظامٍ وحشيّ، فوظيفتُه الأساسيّة بعد هذا التأييد المبدئيّ هو التعيينُ الواضحُ والمباشرُ للجرائم التي عادةً ما يرتكبها المظلومُ حين يمتلك سلاحًا. المسألة ليست "شيكًا على بياض" يمنحه المثقفُ إلى الحركات المسلّحة المتصدّية لاعتداءٍ مسلّح بدأتْ به دولةُ احتلالٍ أو نظامٌ مجرم، بل الاعتراف بتعقيدات هذا العالم، وبأنْ لا وجودَ للبياض الخالص في الواقع الاجتماعيّ، وبأنّ الوقوف مع المظلوم مبنيّ على أساس قيمة "العدل" لا لأنّ المظلوم "طيّب" ومن ذوي البراءة الملائكيّة. وعلى المثقف أن يساهم في صياغة خطاب سياسيّ ديمقراطيّ وعادل للمظلومين، وفي إيضاح حلّ عمليّ لمعضلة الحرب. وعليه، قبل ذلك كلّه، أن يواجه خوفَه الإنسانيّ من فقدان مركز "النجم المحبوب."

ألمانيا

1 ـ محمد الشيخ، المثقف والسلطة: دراسة في الفكر الفرنسي المعاصر، ط1 (بيروت: دار الطليعة، 1991)، ص 14. وانظر كذلك عرضًا أكثر توسّعًا: جيرار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقفين، ترجمة د. جورج كتوره، ط1 (دار الكتاب المتحدة، 2008).

2 ـ انظر سلسة مقالات إبراهيم عبد القادر المازني: الثورة العرابية على ذكر تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ملحق جريدة السياسة (بدأت في ١٩ مارس ١٩٣٢)، المقال الأول في السلسلة على الرابط: http://www.hindawi.org/blogs/49713906/

3 ـ عزمي بشارة، المجتمع المدني: دراسة نقدية، ط6 (بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 301.

4 ـ ما يبعث على التأمّل هو أنّ الدول الإمبرياليّة الأساسيّة ما زالت تنتج مصطلحاتٍ تبرّر وتنظّر لنزوعها العدواني والاستعماريّ العنيف، مثل "الحروب الوقائية" في الخطاب الأميركيّ (والإسرائيليّ)؛ وللامبريالية الروسية الصاعدة منظّرها الروسي الكسندر دوغين. وهذا الإنتاج يضرب عرض الحائط بكلّ خطاب "حقوق الإنسان" الذي يُفتن به بعضُ المثقفين العرب.

5 ـ إدواردو غاليانو، ذاكرة النار- الجزء الثالث (قرن الريح)، ترجمة أسامة اسبر، ط1 (دمشق: دار الطليعة الجديدة، 2001) ص 224. وكذلك انظر:

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Marianella_García_Villas