(أجراه: بشّار اللقّيس)

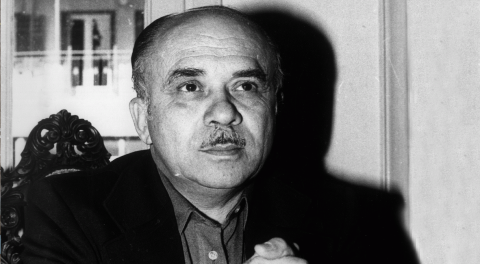

أجرت الآداب هذا الحوار مع الدكتور عبد الحليم فضل الله، حول الحراك الشعبيّ اللبنانيّ ودور المقاومة. ود. فضل الله هو رئيس المركز الاستشاريّ للدراسات والتوثيق في لبنان.

***

* ما هي رؤيتُكم للحَراك الحاصل في الشارع اللبنانيّ اليوم؟ وما هي أسبابُه؟

- هو ناجم عن أسباب متراكمة، اجتماعيّة واقتصاديّة. وما يميّزه مِن الحَراكات السابقة أنّه لم يكن منظّمًا، وإنّما عفويًّا في أيّامه الأولى. لقد كان عابرًا للطوائف والمذاهب بسبب انخفاض منسوبه السياسيّ، وارتفاعِ منسوب القضايا الاقتصاديّة والمعيشيّة في المقابل. لذا برزتْ في مراحله الأولى ما يُمكن أنْ نسمّيه "مواطنيّة اجتماعيّة." وهذه يمكن أن تتحوّل إلى مواطنيّة سياسيّة - - وإنْ كان الأمرُ صعبًا، وضمن سياق مختلف، وبآليّاتٍ مختلفة.

لكنّ هذا الحَراك، الذي أؤكّد أنّه انتفاضة شعبيّة عفويّة، تلاقى مع بنْيتين كانتا موجودتيْن:

البنية الأولى: منظّمات المجتمع المدنيّ، التي كانت حاضرةً ومنظَّمةً قَبل الحراك. هذه المنظّمات من مشارب مختلفة، إلّا أنّ جزءًا كبيرًا منها يحظى بدعم أميركيّ لا يمكن إنكارُه.

البنية الثانية: القوى السياسيّة التي تمتلك أجندةً إصلاحيّة، ولكنّها لم تستطع الحضورَ بشكلٍ فاعلٍ في الانتخابات الأخيرة، ووَجدتْ أنّ ميزانَ القوى داخل السلطة لم يكن في صالحها.

*كأنّك تحاول القول إنّ الحَراك ابتدأ اجتماعيًّا ومن ثمّ "انحرف" ليصير سياسيًّا؟

- هناك محاولاتٌ لتسييسه على غير صعيد. ومع ذلك فإنّ الناحية المطلبيّة والاجتماعيّة والاصلاحيّة مازالت حاضرةً في قسم كبير منه. ولعلّ ديمومةَ هذا الحراك تعود إلى أمريْن يضافان إلى محاولة الاستفادة منه سياسيًّا:

1) ضيقُ الفضاء السياسيّ في لبنان، وفي البلاد التي يشبه واقعُها واقعَنا. ومن شأن الحَراك المطلبيّ إعادةُ توسيع هذا الفضاء، بل فتحُ مجال سياسيّ جديد في البيئة اللبنانيّة.

2) أنّ الحراك هو أحدُ الردود على العجز "الديمقراطيّ" في العالم. فعلى الرغم من انتظام العمليّة الانتخابيّة في دولٍ كثيرةٍ تحقّقتْ فيها "الديمقراطيّة،" فإنّ الانتخابات وحدها لم تحلَّ مشكلةَ تداول السلطة. لذلك نجد في فرنسا، مثلًا، مسيراتٍ لـ"السترات الصفراء،" دليلًا على أنّ الديمقراطيّة لم تقدّم الإجاباتِ الشافيةَ على أسئلة الناس في الموضوعات المتصلة بالتداول السياسيّ.

* ولكنْ لماذا لا نقول إنّ الناس نزلتْ إلى الشارع من أجل المطالبة بعودة الدولة الرعائيّة، أيْ بالدولة التي لا تشيح بوجهها عن احتياجات المجتمع، من ضمانٍ ورعايةٍ صحّيّةٍ وتعليمٍ مجّانيّ؟ أليست كلُّ هذه الحركات اجتماعيّة؟ لماذا تفسّرون الأمورَ بأنّها تعبير عن "إشكاليّة في الديمقراطيّة"؟

- إنّ قواعد عمل الديمقراطيّة بصيغتها التقليديّة لا تتلاءم مع القواعد التي تعمل على أساسها الأقليّاتُ ذاتُ الهويّة ما دون الوطنيّة، ولا مع الهويّات العابرةِ للأوطان. اليوم في أوروبا مثلًا، نجد السياسات الاقتصاديّة النيوليبيراليّة، العابرةَ للأوطان، تُفرض من بروكسل، فتمتثِل إليها كلُّ عواصم أوروبا. كذلك نجد أنّ باريس وبرلين تحدِّدان ما ينبغي أن يكون لبقيّة العواصم الأوروبيّة من سياساتٍ وتطلّعات. هذا الأمر هو مِن الأسباب التي دفعتْ لندن إلى الخروج من الاتحاد الأوروبيّ، ودفع دولًا أخرى إلى إعادة السؤال عن مدى صلاحيّة بقائها في هذا الاتحاد. وهذا ما يمكن أنْ يحصلَ في منطقتنا أيضًا نتيجةً للأجندة النيوليبيراليّة التي تُفضي، في الغالب، إلى تعثّر الديمقراطيّة. هذا ما ارتكبه صندوقُ النقد الدوليّ في أمريكا اللاتينيّة، وهذا ما يرتكبه في مصر واليونان وعمومِ منطقتنا.

أنا هنا لا أحاجج ضدّ الديمقراطيّة، بل أحاول أن أراقبَ سياسات العالم النيوليبيراليّة، التي تقابلها سياساتُ ردّ فعلٍ هويّاتيّة (متمركزة حول الهويّة). هاتان السياستان تحاصران الديمقراطيّة وتؤدّيان إلى عجزها.

أضفْ إلى ما سبق أمرًا يجب التنبّهُ إليه: وهو أنّ الديمقراطية تعمل جيّدًا عندما تستند إلى أرضٍ صلبة. وهذه الأرض الصلبة هي عقدٌ اجتماعيّ، منجَزٌ ونهائيّ، ناجمٌ عن توافقاتٍ قويّة، أو عن صيغٍ توافقيّة متينة نشأتْ بعد صراعاتٍ طويلة. أمّا نحن في بلداننا، وللأسف، فلم نملكْ بعدُ عقدًا اجتماعيًّا قويًّا، يمكن أن يكون ملعبًا صلبًا للعمليّة السياسيّة الديمقراطيّة.

* عودةً إلى الحراك. هل تتوقّع أنْ يكون التطييف أوّلَ ما يواجهه؟

- النظام الطائفيّ لا يسمح بالتطوّر الطبيعيّ للعقود الاجتماعيّة، وللدول نفسها. لكنّ المشكلة في لبنان مركّبة بعضَ الشيء، إذ تكمن بشكلٍ رئيسٍ في نظام المحاصصة الطائفيّة، لا في الطائفيّة نفسها. فالطائفيّة في لبنان مسألة غير منظّمة، ومتروكة إلى قوى الأمر الواقع، التي أقامت نظامًا محاصصاتيًّا نسبةً إلى قوّة كلّ جماعةٍ وطائفة؛ الأمر الذي قوّض النظامَ ودفعَه إلى الفشل.

ففضلًا عن الاضطراب الحاصل في لبنان نتيجةً لعدم تطبيق "اتفاق الطائف" وترهُّلِ المؤسّسات الدستوريّة، فإنّ الإشكاليّة الكبرى تكمن في طبيعة "اللعبة الطائفيّة" التي أدّت إلى وجود أكثر من دولةٍ عميقة، وأكثر من إدارةٍ عميقة، في الدولة اللبنانيّة والمجال العامّ. وهذه "الدول" و"الإدارات العميقة" لا تخدم عمومَ الطوائف، بل المتنفّذين فيها فقط، من خلال نظام المحاصصة الذي يمنع التغييرَ، ويمنع تنفيذَ برنامج استثمارٍ جيّد، ويمنع الإتيانَ بمدراء جيّدين، ويمنع محاكمةَ السارقين.

قبل الحرب الأهليّة كان هناك نظامٌ طائفيّ سيّئ يقوم على التمييز. لكنْ كانت هناك أيضًا دولةٌ عميقة واحدة مرتبطة برئيس الجمهوريّة. "حزبُ الدولة" أو "حزبُ الرئيس" قام على نخبة سياسيّة محدّدة تحيط بالرئيس، في نظامٍ هرميٍّ يلعب "القبضاياتُ" فيه دورَ قاعدة النظام التي تطوِّع المجتمع. أمّا اليوم فنحن لا نملك دولةً واحدةً، وإنّما دولًا وجماعات؛ ولا إمكانيّةَ لنظام العدالة الكفوءة، ولا للمعرفة، ولا للاستقلاليّة في الإدارة.

إذًا، الإشكاليّة تتجاوز المسألةَ الطائفيّة، إلى منظومة المحاصصة فيها. وهناك نوعان من الفشل أوصلانا إلى هنا: فشلُ النخبة السياسيّة التي تقود العملَ السياسيّ في لبنان، وفشلُ النخبة الإداريّة التي فاقمت الفشلَ السياسيّ. وإلّا، فما معنى ألّا نستطيعَ أن نأتي بالكهرباء؟ وما معنى وجود هذا الدَّيْن العامّ؟ وما معنى الفوائد الضخمة على الدين العامّ؟ ولماذا صرنا رابعَ أفشل دولةٍ في توزيع الدخل بين الناس؟

*نظام العمل الطائفيّ اليوم يعمل ضدّ الحَراك، فكيف سيواجهه هذا الأخيرُ؟ هل ستستدرج النخبُ الطائفيّةُ الحراكَ نحو مربّع الأزمات الطائفيّة؟

- مَن يستقرئ الحربَ الأهليّة يستنتج أنّها لم تكن نتيجةً لصدامٍ طائفيّ بقدْرِ ما كانت نتيجةً لدفع النخب الطائفيّة البلدَ نحو الاقتتال خوفًا من خسارة مكاسبها. اليوم، من الصعب تكرارُ مثل هذه المسألة بسبب وعي الشعب اللبنانيّ، وإحساسِه أنّ اللعبةَ الطائفيّة أدّتْ إلى فشل الدولة، وإلى إخفاقها في تحقيق آمال الناس وتطلعاتهم. حتّى الطائفيون في صفوف الناس اكتشفوا أنّ اللعبةَ الطائفيّة لم تكن لمصلحة الطوائف، بل لمصلحة الزعماء الطائفيين وبعضِ المُنتفعين من خلفهم.

في رأيي أنّ الفكرة الاصلاحيّة لا تُمْكن مقاومتُها بأيّ طريقة، خصوصًا مع وجود قوًى حيّةٍ وإصلاحيّةٍ داخل الدولة - - كالمقاومة، التي لا تزال، هي وحلفاؤها، وعلى الرغم من كلّ الصعوبات الداخليّة والخارجيّة، قوّةَ تغييرٍ ورافعةً من روافع الإصلاح.

* لكنْ ألا تروْن أنّ جسمَ المقاومة الكبير صار مكبَّلًا بحلفاء هم جزءٌ كبيرٌ من هذه الأزمة، ما يجعلها سدًّا منيعًا أمام تغيير النظام؟!

- المقاومة تعمل ضمن التوازنات السياسيّة القائمة، وهي لا تريد أن تكون بديلًا من الجميع. المقاومة فرضتْ تكريسَ ركنٍ أساسٍ من أركان الدولة، وهو ركنُ السيادة، من دون أن تنتظرَ أحدًا. وهي لم تنتظر المشروعيّةَ من أحد؛ فمشروعيّةُ العمل المقاوم متضمَّنةٌ في فعل المقاومة نفسه.

أمّا في جانب إدارة الدولة وإصلاحها، فإنّ المقاومة لا تستطيع العملَ على النحو ذاته، بل تعمل إلى الحدّ الأقصى ضمن ما تسمح به العمليّةُ السياسيّةُ في لبنان. هي لا تستطيع أنْ تُلغيَ أحدًا، ولا أن تدخلَ في صراعٍ سرعان ما ينقسم المجتمعُ اللبنانيُّ حوله، فلا نصل بذلك إلى الإصلاح الحقيقيّ.

* لكنك تقول إنّ المقاومة تعمل من داخل النظام، وتسعى إلى إصلاحه بالتوافق مع الجميع. فإذا كان "الجميع" متورّطًا في الفساد، ويعمل في منظومةٍ طائفيّةٍ عصيّةٍ قائمةٍ على المحاصصة، فكيف يمكن أن تكون المقاومةُ رافعةً للإصلاح؟!

- المقاومة دخلتْ إلى المعترك السياسيّ اللبنانيّ بعد العام 2018. قبل ذلك كانت مشغولةً بقضايا وتوازناتٍ وتحدّياتٍ إقليميّة. صحيح أنّها كانت في البرلمان والحكومة من قبل، لكنّها (حتى في حكومة ميقاتي) لم تكن تمتلك (مع حلفائها) الأكثريّةَ النيابيّةَ التي تخوِّلها التأثيرَ. وقد ضغطت المقاومةُ في اتجاه الذهاب إلى قانون انتخابيّ نسبيّ. وكان القانونُ الانتخابيّ الأخير خطوةً في اتجاه الإصلاح لإتاحة الفرصة أمام أفضل تمثيل ممكن، على الرغم من تحفّظ المقاومة على آليّة إعماله. فحاول النظام الطائفيّ العمل على تقويضه من خلال "الصوت التفضيليّ" في الدوائر الصغرى. وللأسف لم تتمكّن بعضُ القوى الموجودة اليوم في الشارع من الاستفادة منه. ولربّما لو وجدنا قانونًا انتخابيًّا كما كانت المقاومةُ تتطلّع، لكان أداءُ الفريق السياسيّ مختلفًا حتمًا، ولكُنّا مضينا خطواتٍ أكبر في الإصلاح السياسيّ.

أمّا اليوم فمع انفتاح هذا الفضاء السياسيّ الجديد، المُعبَّرِ عنه في الحَراك الشعبيّ، وبغضّ النظر عن الجوانب الغامضة فيه، أو عن وجود حزب الله أو عدم وجوده في الشارع، فإنّه سيُستفاد منه على المستوى الوطنيّ، وعلى مستوى إصلاح إدارة الدولة. ففي المستقبل لا بدّ من أن نجدَ أداءً إيجابيًّا مختلفًا من قِبل القوى الإصلاحيّة من داخل المؤسّسات المختلفة. وهذا ما لم تكن تستطيع هذه القوى أن تفعلَه منفردةً.

نحن نرى أنّ الاصلاح يتمّ من خلال المؤسّسات. هذا ما نستخلصه من تجربة لبنان التاريخيّة. وقد آن الأوان لـ"رسملة" الضغط الشعبيّ داخل المؤسّسات.

وفي رأيي أنّ الاصلاح هو أيضًا إصلاحُ سياسات أساسيّة. فالمقاومة أصلحت سياسةَ البلد الدفاعيّة من دون المرور بقنواته الطائفيّة التقليديّة. وهي فعلت الأمرَ نفسَه جزئيًّا في السياسة الخارجيّة التي لم نعد مستتبَعين فيها تمامًا للخارج الإقليميّ والدوليّ، كما بدا في موقفنا من الحرب السوريّة. ولا بدّ للجميع من المضيّ قدمًا في إصلاح السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والادارة العامّة والسلطات الرقابيّة؛ وهذا هو الركنُ الثالث للإصلاح.

*بالأمس رفعتْ كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" (وهما الممثِّلان الرسميّان لـ"الشيعة" في نظام المحاصصة الطائفيّة) السرّيّةَ المصرفيّةَ عن أعضائهما في البرلمان، وعن ممثِّليهما في الحكومة، كنوع من تأكيد "شفافيّة" الطرفيْن في العمل السياسيّ. فمَن يتحمّل المسؤوليّة عن هدر المال العامّ في البيئة الشيعيّة؟! ومَن أخذ حصّةَ "الشيعة" من الفساد في هذا النظام الطائفيّ؟

- بالتأكيد حزبُ الله والمقاومة خارج منظومة الفساد. والسيّد نصر الله أكّد ذلك في قوله: "فلتبدأ المحاسبةُ فينا!" وأنت تعلم أنّ حزبَ الله ما زال خارج منظومة المحاصصة، وكان حضورُه مقتصرًا على ما تحتاجه المقاومة سياسيًّا.

أقول: فلنطبّق القاعدةَ على الجميع، ولتكن العدالةُ هي المعيارَ الذي يأخذ به الجميع، وليكن الجميعُ تحت قوس العدالة والمحاسبة والمساءلة. اليوم صارت الممارسة السياسيّة المستقيمة أحدَ معايير المشروعيّة لأيّ حركةٍ سياسيّة. ولا يكفي أنْ تكون هذه الجماعةُ أو تلك ممثِّلة لطائفتها أو لفئتها الخاصة، أو لمنطقةٍ معيّنة، حتى تستحصلَ على المشروعيّة. إنّ الأداء أحدُ معايير المشروعيّة. وعندما أتحدّث عن الأداء داخل الدولة، فإنني أقصد الابتعادَ عن الفساد، أو الابتعادَ عن المحاصصة. على الجميع اليوم أن يعي أنّ أيَّ جماعة تَعتبر أنّ قوامَ العمل السياسيّ هو جماعتُها الخاصّة (أيْ تعَتبر أنّه يقوم انطلاقًا من داخل الجماعة الخاصة وينتهي إليها)، سواء كانت جماعتُها متمثِّلة في الطائفة أو المذهب أو المصالح النفعيّة الشخصيّة، لن يكون في إمكانها إصلاحُ النظام السياسيّ، ولن يكون لها مستقبلٌ في خارطة بناء مشروع الدولة مستقبلًا.

لا يمْكن الشيعةَ، ولا السنّةَ، ولا الموارنةَ، ولا أيَّ طرفٍ آخر، أنْ يتخيّلَ مشروعَ الدولة حاصلَ جمعٍ للمشاريع الخاصّة بأيّ من هذه الجماعات. ثمّة مشروعٌ وطنيّ على الجميع الامتثالُ إليه، والانضواءُ في كنفه. المشروع الوطنيّ يجب أنْ يكون الأكثرَ حضورًا، والأكثرَ صلابةً، على ألّا يُقصي أحدًا، ولا يُشْعر أحدًا بالتهميش.

*هل توافق أنّ جزءًا من انفجار الشارع سببُه "الشيعيّةُ السياسيّة" التي أشعرت الآخرين بنوعٍ من الهيمنة أو الغلبة؟

- لا أوافق على هذا التوصيف بالمطلق. اليوم، في نظامِ ما بعد الطائف، ليست لدينا شيعيّةٌ سياسيّة ولا مارونيّةٌ سياسيّة ولا سنّيّةٌ سياسيّة. اليوم، لبنان محكومٌ بالتوافق. والتوافق، كما نصّ "اتفاقُ الطائف،" مرحلةٌ انتقاليّة باتجاه إنتاج نظامٍ أكثر كفاءةً وقدرةً على الاستجابة لتطلّعات المواطنة والدولة المدنيّة المستقلّة. وللأسف نحن اتفقنا على مبدأ التوافقيّة، ولكنّنا لم نتوافقْ على آليّة إجرائها. لذا تُركت الأمورُ على غاربها، ولمنطق الأمر الواقع؛ ما أضعف النظامَ إلى درجةٍ تَظْهر معه غلبةُ فئةٍ على أخرى.

أمّا إذا قصدتَ مشروعَ المقاومة، الذي قدّم الشيعةُ فيه تضحياتٍ كبرى، فهذه مسألةٌ أخرى. وهذا يعود إلى الاحتساب، وإلى وعي المقاومة بالأهداف، وإلى نجاعة تحديدها لآليّات العمل وأساليبه. وهذا ربّما ما ميّز المقاومةَ من حركاتٍ غيرها قدّمت الكثيرَ من التضحيات.

المقاومة الإسلاميّة في لبنان، كما سبق الذكر، كرّستْ إحدى ركائز قيام الدولة: السيادة. فللمرّة الأولى، صار مفهومُ السيادة في لبنان مفهومًا ثابتًا وواضحًا وحاضرًا في الدولة: لدينا حدود، يدافَع عن كلّ شبرٍ منها، ولدينا توازنُ ردعٍ مع العدوّ. المقاومة في هذه النقطة كانت لها الأفضليّةُ، بتكريس السيادة على الأرض والإقليم، ومشروعيّتُها تكرّستْ بفضل هذا النجاح. والسيادة، بطبيعتها، لا يمكن أن تكون مختصّةً بجماعة أو طائفة أو فئة. ولذلك لا تعني غلبةُ المقاومة غلبةَ الشيعة المقاومين على غيرهم.

* أيّ مسار للإصلاح نتطلّع إليه ونحتاجه في رأيك: إطالة عمر النظام مع بعض الترشيد، أمْ إعادة هيكلة البنية الاقتصاديّة بأسرها؟

- النموذج الاقتصاديّ الريعيّ ثبت فشلُه. لا خيار لدينا أبدًا إلّا الخيار الإنتاجيّ، القائم على إعادة الاعتبار للتصدير، وعلى التوازن في ميزان المدفوعات، وعلى تعزيز القطاعات الأخرى غير الخدماتيّة (كالزراعة والصناعة والتعليم والصحّة). ولا بدّ من خفض تكاليف الإنتاج في البلد، وتقليص الاعتماد على الأموال الآتية من الخارج. ولا بدّ أيضًا من إعادة النظر في السياسة الماليّة بشكل جذريّ، وفي السياسة النقديّة، من أجل: زيادة نسبة الإنتاج، ورفعِ معدّلات النموّ، وتحقيقِ العدالة بتوزيع الدخل والثروة ما بين المناطق والفئات الاجتماعيّة، وما بين أطراف الانتاج (العمّال وأرباب العمل).

وعلى أيّ حال فإذا لم نقدر على إصلاح النظام جذريًّا ودفعةً واحدة، فيمكن أن نبدأ بإصلاح النظام انطلاقًا من أنظمته الفرعيّة، كاللامركزيّة الإداريّة وقانون الانتخاب والنظام الضريبيّ - - ما يقود إلى تغيير جوهريّ تدريجيّ.

وأنا شخصيًّا لديّ وجهةُ نظر تقوم على ضرورة تطهير الإدارة العامّة من الداخل. لا بدّ من كسر التوازنات الخاطئة التي سبّبتْها السياساتُ الخاطئة. نحن في أمسّ الحاجة إلى النظر في الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذا الدرك، وإلى محاولة العمل عكسيًّا في الكثير من النقاط: كتخفيض الفوائد على الدَّيْن العامّ، وتخفيض الأرباح العقاريّة الناتجة من المضاربة لا غير. وثمّة حاجة إلى اصلاح سياسيّ، اقتصاديّ، اجتماعيّ، بإعادة إعطاء "الأطراف" الأولويّةَ، وتخفيفِ حدّة النزوح نحو المركز. وهذه كلّها عناصر تعزّز السيادةَ الاقتصاديّة. هناك أثمان، ويجب على الجميع تحمّلها.

ضاحية بيروت الجنوبيّة