أمام وباء كورونا، برزتْ مواقفُ لمسيحيّاتٍ ومسيحيّين تدعو إلى وقف الصلوات الجماعيّة، أو لإيجاد طريقةٍ أخرى للمناولة خشيةَ انتقال العدوى. وفي المقابل، تعالت أصواتٌ ترفض تلك المقترحات، وتتّهم الداعين إليها بالهرطقة، ولجأتْ مجموعاتٌ من الموارنة إلى ترابٍ من ضريح القدّيس شربل للشفاء من كورونا. كما تكرّرت الأصواتُ التي ترى في كلّ كارثةٍ ووباءٍ يدًا إلهيّةً توجِّه ضربةً إلى البشريّة كي تتوبَ عن "انحرافاتها."

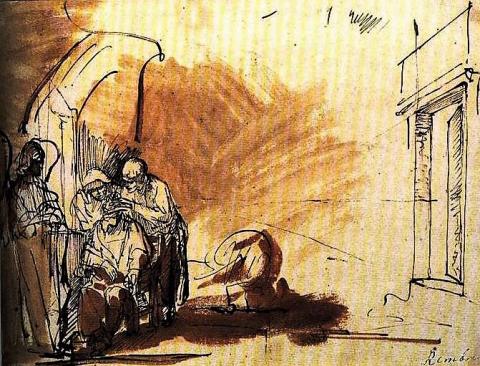

ترابٌ من ضريح القدّيس شربل "للشفاء" من كورونا

سنحاول في هذه المقالة أن نحلّل هذا الواقع. وسيكون إطارُنا الأقربُ هو الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة، وإنْ كان ما يحدث فيها يشبه، إلى حدٍّ بعيد، ما يحدث في الكنائس الأخرى.

1. الخطاب الأصوليّ

ليس بروزُ الفكر الأصوليّ في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة من قبيل الصدفة، بل يعود إلى أربعة أبعادٍ تحتضن هذا الفكر في الكنيسة المذكورة.

البعد الأوّل: تفخيخُ العقلانيّة. ثمّة في هذه الكنيسة خطابٌ واضحٌ يهاجم العقلَ بذريعة أنّه يدفع الإنسانَ إلى "الكبرياء،" ومن ثمّ إلى البعدِ عن الله. أصحابُ هذا الخطاب يتناسوْن أنّ خطاب "التواضع" المدّعي قد يصير وسيلةً للتعالي على الآخرين وتقريعِهم، وبالتالي وسيلةَ كبرياء؛ وأنّه هو أيضًا خطابٌ فكريّ يتمّ بواسطة العقل، أيْ إنّ أصحابه يهاجمون العقلَ باللجوء إلى العقل.

البعد الثاني: اعتبارُ الرهبنة الحالةَ الأسمى للإنسان المسيحيّ. مؤخّرًا، كتب أحدُ الرهبان في نشرةٍ كنسيّةٍ أنّ تيّارًا رهبانيًّا محدَّدًا هو الوحيدُ الذي يمكنه أن يعاينَ اللهَ، أيْ يدخل الملكوتَ![1] تقديسُ الرهبنة هذا، وتبخيسُ الزواج، يُضفيان قداسةً في غير محلّها على أيّ خطابٍ يقوله إنسانٌ لبس اللبوسَ الرهبانيَّ، ويدفعان المتحمِّسين والبسطاءَ السائرين في ركابه إلى "إقالة" العقل، وإلى رمي تُهمِ "الهرطقة" يمنةً ويسرةً على كلِّ مَن يخالف أيًّا من الرهبان. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تبخيسَ العقل غذّى الفكرَ الأصوليّ في الكنيسة الأرثوذكسيّة. علاوةً على ملاحظة تفشّي فكرٍ يقول بضرورة أن يطيعَ كلُّ شخصٍ (غيرِ راهبٍ)، يريد أن يتّخذ أحدَ الرهبان مرشدًا، هذا الراهبَ طاعةً مطلقةً عمياءَ.

البعد الثالث: التسلّط الإكليريكيّ. وهذا يتجلّى في تيّارٍ في الكنيسة يريد أن يتفرّد الإكليروسُ بالإمساك بشؤون الحياة الكنسيّة، رافضًا أيَّ حريّة، وناحيًا نحو الانقباض الفكريّ، ومتناغمًا مع الأصوليّة.

البعد الرابع: غيابُ روح القيادة، والانشغالُ عنها بروح التسلّط. هكذا نرى أشخاصًا في موقع المسؤوليّة الكنسيّة مهووسين بحبّ السّلطة ومظاهر العظمة، بينما تجتاح الكنيسةَ الأرثوذكسيّةَ الأنطاكيّةَ الأزمةُ تلو الأزمة - من تحرّشٍ واعتداءاتٍ ونهبٍ وفسادٍ وحروبٍ وهجرة.

2. المناولة: الخلط بين الرمز والواقع

بالنسبة إلى الموقف الذي يقول إنّ القربان المقدّس هو جسدُ المسيح ودمُه، وإنّه لذلك لا يمكن أن ينقلَ الأمراض، فهذا كلامٌ يَسقط أمام التجربة. فهل يعتمد الأصوليّون على "كأس المناولة" لشفاء أجسادهم، أمْ يذهبون إلى طبيبٍ ومستشفًى ويتناولون الأدوية؟

هذا الموقف يعكس خطأً لاهوتيًّا في طريقة فهم معنى "المناولة" على أنّها تَناولُ "جسدِ الربّ (المسيح) ودمِه." إذ يبدو أنّ أصحابَ هذا الموقف يفهمون الكلامَ حرفيًّا، وكأنّ المسيحيّين يأكلون جزءًا من جسم يسوع الإنسان ويشربون من دمه! هذا ليس تعليمَ المسيحيّة. يسوع استخدم تعابيرَنا البشريّةَ ليقول لنا حقيقةً إلهيّة. وهو لا يمكنه أن يستخدمَ إلّا تعابيرَ إنسانيّةً لأنّنا لا نفهم غيرَها.

هناك خطأ لاهوتيّ في طريقة فهم "المناولة"

في التواصل البشريّ ثمّة لغةُ رموز. والرموز نوعان: رموزٌ ضعيفةٌ لا يحقِّق فيها الرمزُ المرموزَ إليه، بل يشير إليه فقط، مثل إشارات السير؛ ورموزٌ قويّةٌ يتّحد فيها الرمزُ والمرموزُ إليه من دون اختلاط، كأنْ تقول أمٌّ لابنتها أو ابنها: "انت عيوني" أو "انت قلبي." الكلمات في الحالة الأخيرة تنقل الحقيقةَ المحسوسة، التي لا يمكن نقلُها بلغةٍ مباشرةٍ حرْفيّة. هذا بديهيّ لكلّ إنسان، لأنّه موضوعُ إحساسٍ فطريّ. ولكنّ الحضارة الحاليّة قد تنسينا الرموزَ القويّةَ لأنّها تركّز على العلوم الوضعيّة، على الداتا.

الخبز والخمر في المناولة هما من الرموز القويّة التي يتّحد فيها الرمزُ والمرموزُ إليه اتّحادًا تامًّا "من دون اختلاط، أو تحوّلٍ، أو انقسامٍ، أو انفصال."[2]الجسد والدم يرمزان إلى عمليّة الفداء التي قام بها يسوع، وهي كالآتي: يسوع كلمةُ الله الذي تجسَّدَ من مريم، وصار إنسانًا، وبقي كلمةَ الله، ومات، وقام لكي يصيرَ الناسُ متّحدين مع الله اتّحادَ محبّةٍ لا يلغي التمايزَ بين المُحبّين - - بحيث يبقى الإنسانُ مخلوقًا، ولكنّه يشاركُ الخالقَ ما شاء الخالقُ أن يشاركَه إيّاه وممّا هو ليس جوهرَه كخالق.

التعابير المستعملة لوحدة المحبّة هذه كثيرة: الناس أبناءُ الله، مشاركون النورَ الإلهيَّ، متّحدون به، في وحدة حبٍّ وحرّية، مقدَّسون به، في الملكوت إلخ. وأمّا الآليّة التي تركها يسوع لأتباعه كي يكونوا واحدًا معه، فهي المناولة. في الإيمان، الخبز والخمر هما في الحقيقة "جسدُ" يسوع و"دمُه،" أيْ: إذا تناولهما الإنسانُ، غذّياه روحيًّا، ومنحاه بركةَ أن يَسكنَ يسوعُ فيه ليتّحدَ به. الخمر والخبز يصيران جزءًا من جسم الإنسان. وهذان رمزان قويّان يشيران إلى الوحدة الحقيقيّة التي تتمّ بين المؤمنين ويسوع. وهما رمزان كبيران قويّان في الحضارات البشريّة وفي النفس البشريّة. وفي هذا الصدد، يذكّرنا كوستي بندلي (أحدُ أهمّ لاهوتيَّيْن مرّا في هذه البلاد منذ قرون، والآخر هو المطران جورج خضر) بأنّ المصريّين يسمّون الخبزَ "عيْشًا" أيْ حياةً. وهكذا، فإنّ خبزَ المناولة هو رمزُ الحياة، وهو بالفعل يُدعى خبزَ الحياة أو "خبزَ الله" (والتعبير للقدّيس أغناطيوس الأنطاكيّ). أمّا الخمر، فهو رمزُ الفرح في الخبرة البشريّة. المناولة هي، إذًا، مصدرُ حياةٍ وفرحٍ؛ وذلك بالضبط لأنّها تجعلنا واحدًا مع المسيح، ومتذوّقين - من ثمّ - طَعْمَ الملكوت.

هذه لغةٌ رمزيّةٌ قويّة، لا لغةٌ علميّةٌ وضعيّة. إنّها لغةٌ تعبِّر بالكلمات عن حقيقةٍ تَفُوق الكلماتِ نفسَها. الشعراء ومحبّو الشعر يعرفون تمامًا معنى الرمز. الأمّهات يعرفون أكثرَ من الشعراء أنّ تعابير مثل "أنت عيوني" و"أنت قلبي" ليست كلماتٍ مستمدّةً من إطار علمٍ وضعيّ؛ فالابن والابنة ليسا حرفيًّا وعلميًّا قلبَ الأمّ أو عينيْها، لكنّ الحقيقةَ التي يُعَبَّر عنها هنا "صحيحةٌ" بالمعنى الرمزيّ، وليست خياليّةً أو خرافيّة. هناك خلطٌ في ذهن البعض بين الرمزيّ والخياليّ: الخياليّ غيرُ صحيح وغيرُ واقعيّ، أمّا الرمزيّ فصحيحٌ ولكنْ تعجز اللغةُ عن وصفه إلّا بطريقةٍ غير علميّة أو غير مباشرة. الرمز تكثيفٌ للحقيقة، للخبرة، في اللغة.

المناولة توحِّد بين الرمز والمرموز إليه: أيْ بين الخبز والخمر الماديّيْن، وبين الحقيقة الروحيّة التي هي الاتحادُ بالمسيح، في احترامٍ لطبيعةِ كلٍّ من الرمز والمرموز إليه؛ فالخبزُ يبقى خبزًا، والخمرُ خمرًا، أيْ يبقيان بطعم الخبز والخمر، ويبقيان خاضعيْن لقوانين هذا العالم، ولو أنّهما في الحقيقة يوحِّداننا بالمسيح. عند المسيحيين لاهوتٌ يمكن أن يرتكزوا إليه ليفهموا ذلك: فبحسب الإيمان المسيحيّ، فإنّ للمسيح طبيعتيْن، إنسانيّةً وإلهيّةً. المسيح إنسانٌ كامل، وإلهٌ كامل (لأنّه كلمةُ الله). ولكنْ لا الإنسانيُّ يغيِّب الإلهيَّ فيه، ولا الإلهيُّ يبتلع الإنسانيَّ فيه. الخبز والخمر هما جسدُ المسيح ودمُه، يحملان حضورًا إلهيًّا، ولكنّهما من هذا العالم ويَخْضعان لكلِّ ما تقوله العلومُ فيهما. ومن ثمّ، فإنْ كان العلمُ قد اكتشف أنّهما يمكن أن ينقلا الجراثيمَ والأمراضَ، فذلك يعني أنّهما يمكن أن ينقلاها فعلًا. ليس في الأمر نكرانٌ للحقيقة الإلهيّة، ولا نكرانٌ لحقيقة هذا العالم.

2.1. هذا الموقف السحريّ يشبه "العِلمويّة" الضيّقة. عندما يرفض الأصوليّون إمكانيّةَ أن تنقل المناولةُ الجراثيمَ، فهم يعتقدون أنّهم يرفضونها من ناحية إيمانيّة مبدئيّة، لأنّ "جسد" المسيح القائم من الموت لا يمكن في اعتقادهم أن ينقل الأمراضَ. لكنّهم – وهنا المفارقة – يكونون بذلك قد صاروا ذوي فكر علميّ متطرّف، "علمويّين" يأخذون الكلماتِ بحرفيّتها، وفقدوا بذلك لغةَ الرمز، التي هي لغةُ العصر في زمن يسوع، بل لغةُ كلّ عصرٍ وكلّ إنسانٍ يعي أنّه ليس بالعلوم وحدها، ولا بالدقّة اللغويّة "الوضعيّة" شبه "العلميّة،" يمكن أن نختصر الخبراتِ البشريّةَ الكبرى، كالحبّ والجنس والحزن والفرح والاتّحاد بالله.

رفضُ إمكانيّة أن تنقل المناولةُ الجراثيمَ تعبيرٌ عن موقف "علمويّ" ضيّق

2.2. هذا موقف أصوليّ سحريّ يغضّ الطرفَ عن فحوى الانجيل. إنّ كلام الأصوليّين يعبِّر عن موقفٍ يتعامل مع جسد المسيح ودمِه بشكلٍ خوارقيّ؛ فكأنّ المناولة سحرٌ يطوِّع الكونَ وقوانينَه كلّ لحظة. لماذا يذهب الناسُ إلى الأطبّاء، إذًا؟ هل يجرؤ أحدٌ، في كامل قواه العقليّة، على أن يشرب كأسَ المناولة بعد أن يضيفَ إليها سمًّا قاتلًا، ثمّ يتّكلَ على الله بأن يصنعَ أعجوبةً وينقذَه لأنّ ما في داخل الكأس جسدُ المسيح ودمُه؟ يذكر الانجيلُ حادثةً جرّب فيها الشيطانُ يسوعَ، فطلب منه أن يرميَ بنفسه من مكانٍ عالٍ لأنّ الكتابَ ذكر أنّ الله "يوصي ملائكتَه بكَ، فيحملونك على أيديهم لكي لا تصطدمَ رجلُكَ بحجر." غير أنّ يسوع رفض هذه التصرّفات الشائنة في حقّ الله، وقال إنّ الكتاب يذكر أيضًا أنْ "لا تجرّبِ الربَّ إلهَكَ.""[3]

هناك طقوسٌ وصلواتٌ لشفاء المرضى، ويطلب الإنسانُ من خلالها أن يشفي اللهُ المرضى. ولكنّ الله ليس طوعَ بنان الإنسان وخادمًا لمطالبه، مهما كانت. وقد قال أحدُ الشيوخ الرهبان "إنّنا لا نملك اللهَ في جيوبنا،" على ما ذكر الأرشمندريت اليونانيّ باسيليوس باكويانيس مؤخّرًا.[4]

2.3. هذا موقفٌ أصوليٌّ سحريّ يَجْهل التاريخَ ويخاف من التغيير. الأمر الأخير ذكّرَنا به منذ أيّام أحدُ أشهر اللاهوتيين الأرثوذكس، المطران يوحنّا زيزيولاس: في خدمة قدّاس يعقوب،[5]لا تَخلط الكنيسةُ الخمرَ مع القربان في كأسٍ واحدةٍ، بل يتناول المؤمنون والمؤمنات كلًّا منهما على حِدة، كما كان تفعل الكنيسةُ الأولى. ويقترح زيزيولاس أن تَعْمد الكنيسةُ، في ظروف الوباء الحاليّ، إلى تغميس قِطع القربان في الخمر، فيتناولَ كلُّ حاضرٍ في الكنيسة قطعةً. ويعتقد زيزيولاس أنّه قد صار من الضروريّ إعادةُ النظر في شكل المناولة من الملعقة، ودعا إلى التغيير الذي ينسجم مع لاهوت الكنيسة.[6]

بالطبع في حالة وباء كورونا، المشكلة الأخرى هي اجتماعُ عددٍ كبيرٍ من الناس في مكانٍ واحد. الحلّ هنا هو إمّا إقفالٌ تامٌّ للكنائس، أو حصرُ القدّاس بكاهنٍ ومرتِّلٍ ومساعدٍ يمثّلون الجماعةَ كلَّها ويصلّون لها،[7]ويَذْكرون "جميعَ الغائبين لأسبابٍ وجيهة"- - وهي عبارةٌ من صلاةٍ تُرفَعُ كلَّ يوم أحدٍ لتذكّر الغائبين. اليوم، هناك أسبابٌ وجيهةٌ للغياب الجماعيّ عن القدّاس لكي لا تجري عمليّةُ "قتل" عن غير عمدٍ بنقل الفيروس. عند الأصوليّين، وخصوصًا مَن درس اللّاهوتَ منهم، هناك جهلٌ بالتاريخ وبفحوى الطقوس؛ جهلٌ يؤدّي إلى إعطاء الشكل موقعًا مركزيًّا، وإلى تهميش المركزيّ والجوهريّ، وفي النهاية إلى التضحية بالإنسان.

3. ماذا عن الأعاجيب وقدرتِها على الشفاء؟

يُطلّ اللهُ علينا من خلال عدّة أشياء، لا من خلال الكتاب المقدّس والكنيسة والقرابين فقط. الله مثلًا حاضرٌ في خليقته، و"كلماتُه" الخالقة حاضرةٌ في قلب الكائنات والكون؛ ولهذا فالله حاضرٌ فيها كلِّها. وعليه، فإنّ الاكتشافات العلميّة نفسَها هي في عين الإيمان، تترجم كلماتِ الله المنثورةَ في الكون، بها نُطلُّ على حضور الله، كما تطلّ حبيبةٌ على رؤية حبيبها في كلمات رسالته.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح اللاهوتيّ كوستي بندلي في مساهماته المبدعة[8]أنّ عمليّة الخلق لم تتمّ مرّةً وانتهت، بل إنّ الله يخلق الكونَ ويمدُّه إلى مستقبلٍ ندعوه الملكوت. لكنّ الكون غيرُ كامل لأنّه مخلوقٌ من عدم، أي لأنّ طبيعتَه غيرُ إلهيّة. ومن هنا نرى ما فيه من أمورٍ تؤذينا كبشر، وندعوها "كوارث" (أوبئة، زلازل، براكين، حوادث). هذه الكوارث موجودةٌ لأنّها مخلوقة، أيْ غير كاملة، خارجةٌ من العدم، معطوبةٌ بسبب مخلوقيّتها. الكون خليقةٌ تحمل "بصماتِ العدم،" بتعبير بندلي، أيْ إنّها ناقصةٌ بالضرورة بسبب كونها مخلوقةً، وليست اللهَ. والله لم يجعل الكونَ كاملًا لأنّ اللهَ محبّة؛ وبسبب محبّته هذه، فقد سمح للكون بالوجود بشكلٍ متمايزٍ منه. وهو يحترم تمايزَه، ومن ثمّ معطوبيّتَه، ولا يجعله كاملًا. "الله يمدّ الكونَ بالوجود ليكون لهذا الكونِ وجودُه الخاصُّ، لا ليذيبَه في وجوده هو،" كما يكتب بندلي.[9]

الأمر الآخر الذي عادةً ما يؤلمنا ونبغضه هو الشرُّ الإنسانيّ. هذا الشرّ هو نتيجةٌ لأعمال الإنسان وخياراته الذاتيّة، التي تتأثّر كثيرًا بالبيئة التي يعيش فيها، وهذه (البيئة) بدورها صنيعةُ النظام الاقتصاديّ والسياسيّ. من هنا، فإنّ الله ليس مسؤولًا عن أعمال الإنسان. شرُّ الإنسان وليدُ بنًى وخياراتٍ إنسانيّةٍ يمْكن تغييرُها، وهذا التغيير مسؤوليّةُ الإنسان. بهذه الرؤية المسيحيّة، فإنّ المسؤولَ عن الشرّ ليس الله، بل الإنسانُ والأنظمةُ التي يضعها والخياراتُ التي يتّخذها. ولنأخذْ مثلًا: شابٌّ يأتي من خارج لبنان في زيارةٍ إلى أهله، ويصعد في سيّارة تاكسي، وفي الطريق ينفجر دولابُ السيّارة المهترئ، فيقع حادثٌ على أثر ذلك، ويتوفّى الشابّ. مَن المسؤول هنا؟ قضاءُ الله وقدرُه، أم النظامُ القائم على هدم الدولة وسلبِها، والذي سمح لسيّارةٍ غيرِ آمنةٍ بأن تكون سيّارةَ تاكسي، وأفقر السائقَ بحيث لم يعد قادرًا على تغيير دولاب السيّارة المتفسّخ؟ بالطبع، السبب هو النظامُ القائم وخياراتُ المسؤولين عنه، وليس الله. النظام سيؤدّي إلى القتل (وهو في رأيي الاسمُ الحقيقيّ لذلك "الحادث")، أو إلى الأذى، شئنا أمْ أبينا.

السؤال المهمّ هو الآتي: أين اللهُ من كلّ هذه الآلام؟ جوابُ الإيمان المسيحيّ هو أنّه حاضرٌ دائمًا إلى جانب الإنسان، يساعده في الضيق، ويَحمل آلامَه، ويكافح الشرَّ بواسطة الإنسان، أيْ بواسطةِ ما منحه إيّاه من عقلٍ لتجاوز المِحَنِ والعطبِ الكامنِ في هذا الكون. كما أنّ اللهَ يكافح الشرَّ شخصيًّا من خلال الكلمة المتجسِّدة وعملِ الروح القدس، أيْ من خلال تحرير الإنسان من الخطيئة والموت. الله ليس الخالقَ المنسحبَ من خليقته، وإنّما هو الحاضرُ فيها، الذي ارتمى في تاريخها، وراح يوجِّهها نحو الأفضل، من دون أن يفرضَ عليها الكمالَ فرضًا. هذا مختصرٌ لرؤية بندلي.

ومِن قلب هذا التحليل، يُطلّ بندلي على الأعجوبة. فالأعاجيب المذكورة في الإنجيل، واليوم، يمكن النظرُ إليها من خلال حضور الله في الكون. فهي ليست خَرْقًا لنواميس الطبيعة وإنّما نتيجةً لتفعيل نواميسَ لم نكتشفْها بعد، ولكنّ اللهَ يعرفُها ويستعملُها ليؤثِّرَ في نواميسَ أخرى. ويشبِّه بندلي ذلك بقدرة الإنسان على استعمال نواميسَ طبيعيّةٍ تحيِّد قانونَ الجاذبيّة، فتسمح للطائرة الثقيلةِ الوزنِ بالتحليق بشكلٍ "خارقٍ" لذهن إنسانٍ لا يعرف تلك النواميس. في هذه المقاربة الفذّة، يَبقى بندلي مخلصًا للتراث الأرثوذكسيّ الذي يقول بحضور الله وتواريه؛ فالله هو الذي "به نحيا ونتحرّك ونوجَد،" وهو الفاعل في الكون ومن خلاله، مع احترامٍ كلّيّ لهذا الكون وتمايزه منه.

كلُّ عمليّة الخلق والأعاجيب لا يمكن أن يفهمَها المسيحيّون إلّا على ضوء تجسُّد كلمة الله في يسوع المسيح، المصلوبِ والقائمِ من الموت، ومدشِّنِ الرحلة الكبرى إلى يوم الحبّ الكبير والحرّية الكبرى. لكنّ الأعجوبة ليست سحرًا ما، ولا شرطًا للإيمان، ولا أرضيّةً نرتكز عليها للتصرّف، وكأنّ الله رهنُ إشارتنا أو صلاتِنا. الأعجوبة شكلٌ من أشكال إطلالات الحبّ الإلهيّ، ولكنّ الله يُطلّ علينا كلّ يوم في أعجوبة الصداقة والحبّ والعقل والفكر والفنّ والإبداع والعلم. المهمّ أن نراه في ذلك كلّه.

وبالعودة إلى كورونا، فإنّ ذلك كلَّه يعني أنّنا لا يمكن أن نعتبرَ هذا الوباءَ مُرسَلًا من الله لضرب البشريّة، وذلك "لحكمةٍ لا نعرفُها" أو ندّعي أنّنا نعرفها، وإنّما هو جزءٌ من طبيعة الكون المخلوق. بالطبع يمْكننا أن نتأمّل، في هذه الفترة الحرجة، معنى الحياة، فنقوِّمَ الطريقَ الذي نسلكه بناءً على الإيمان بالله؛ ولكنّ هذا أمر، وأن يكون اللهُ هو مَن أرسل الوباءَ فذلك أمرٌ آخرُ تمامًا. في ظلّ هذا الوباء، إنْ سألْنا عن الله، فسنجده إلى جانب المتألّمين المصابين به (أي الوباء)، وإلى جانب العائلات المتعاضدة في بيوتها لكي تمرَّ هذه الفترةُ العصيبةُ بأقلّ أضرارٍ ممكنة. سنجده مع الأطبّاء والممرِّضين والممرّضات وعاملي الأشعّة وكلّ الطواقم الطبّية وغير الطبّية في المستشفيات. سنجده مع الباحثين. وسنجده مع قوى الشرطة التي تحاول أن تساهمَ في استمرار الحياة، لا في قمعها. مع الفقراء المصلوبين على قلق تأمين الطعام ومستلزمات الحياة. مع الذين يخاطرون بحياتهم من أجل مساعدة جيرانهم وأصدقائهم. مع العاملين في المجالات الحيويّة التي لا يمكنُها أن تقفل. وسنجده في كلّ فكرٍ وكلمةٍ ولوحةٍ وفيديو وفِعلٍ تحاول أن تهدّئ من روع الناس وترشدَهم إلى السُّبل الأنجع للحفاظ على الحياة والصحّة الجسديّة والنفسيّة. وسنجده مع الذين قرّروا إغلاقَ دُور العبادة رأفةً بحياة الناس. ومع الذين يصلّون في بيوتهم حاملين الناسَ بصلواتهم. ومع الذين لم يعرفوه بالفكر ولكنّهم رافقوه في كلّ إنسانٍ اهتّموا به.

4 ألا يمكن، إذًا، أن نقول إنّ اللهَ يسمح بالأوبئة والكوارث والأمراض والآلام لحكمةٍ لا نفهمها؟

لا يوجد في كلّ حياة يسوع وتصرّفاتِه وكلماتِه ما يوحي، ولو من بعيدٍ، أنّ اللهَ يتلاعب بالإنسان أو يضربُه لكي "يتربّى!" يسوع، كلمةُ الله وصورتُه الأنقى، بعيدٌ كلَّ البعدِ عن صورة إلهٍ يتلذّذ بآلام الإنسان وبإذلاله وتعذيبِه. المسيحيّون مضطرّون أن يقابلوا دائمًا بين تصوّراتهم المسبَّقة عن الله، وبين قول يسوع عن الله الآب إنّه "يُشْرق شمسَه على الأخيار وعلى الأشرار."

لا يوجد عند يسوع ما يوحي أنّ اللهَ يتلاعب بالإنسان أو يضربُه لكي "يتربّى"

"الله يحبّ الإنسانَ حبًّا جنونيًّا": هذا ما قاله القدّيس نقولا كاباسيلاس. كلُّ ما لا ينسجم مع هذا الحبّ المجنون لا يمكن أن يكون منسجمًا مع حقيقة الله. الله ليس ذاك الإرهابيَّ الذي يَقتل و"يضرب" في سبيل التأديب، بل أرسل كلمتَه ليتجسّدَ ويموتَ، ثمّ يقومَ "من أجل حياة العالم."

5 خلاصة

في العمق، الغائب الأكبر في الكنيسة هو رؤيةٌ مسيحيّةٌ منفتحةٌ على العالم، وشغوفةٌ به، لا تجترُّ أشكالًا لتصرّفاتها من عصورٍ غابرة، ولا تشارك أمراضَ بلدانها بل تساهم في علاجها. الحاجة ملحّة إلى قيادةٍ متنوّرةٍ تُخرج الكنيسةَ من العقليّة الانهزاميّة الخائفة، التي لا ترى في العالم سوى المكائدِ والمؤامراتِ والمهرجاناتِ والخطاباتِ العقيمة، إلى رحاب هذا العالم، وإلى التعاطي معه بحرّية الروح القدس، وتلتزم شؤونَ المجتمعات بروح الإبداع والمشاركة.

كورونا بيننا، والفترةُ الحاليّةُ تحمل القلقَ والمزيدَ من الفقر في بلادٍ يمزّقها الفسادُ والحروبُ. ولكنْ، هل يمكننا أن نستعملَ هذه المحنةَ فرصةً للمزيد من المِراس على فنّ المحبّة والمشاركة؟ وهل من معنًى آخرَ للعيش سوى أن نعطي الحياةَ ونتلقّاها بالمحبّة؟ العقائد والطقوس والمجتمعات جُعِلَتْ للإنسان، ولم يُجعل الإنسانُ لها. هذه هي بوصلةُ مَن مشى في طريق يسوع.

كندا

[1]"الرُّوحانيّة الأرثوذكسيّة وروحانيّات البِدع،" نشرة الكرمة، مطرانيّة طرابلس والكورة وتوابعهما، 31/3/2019.

[2]هذه عبارةٌ أقرّتها الكنيسةُ للكلام على طبيعتَي المسيح الإنسانيّة والإلهيّة المتواجدتيْن في شخص يسوع "دون اختلاط، أو تحوّل، أو انقسام، أو انفصال،" أيْ في وحدةٍ تحترم تمايزَها احترامًا تامًّا.

[3]متّى، الفصل 6: الآية 6

[5]هناك قدّاسُ يعقوب (القرن الأوّل) الذي يُقام يوم 23 تشرين الأوّل؛ وقدّاسُ باسيليوس (القرن الرابع) الذي يُقام عشرَ مرّات في السنة؛ وقدّاسُ غريغوريوس اللاهوتيّ، المعروف باسم القدّاس السابق تقديسه (القرن الرابع)؛ وقدّاسُ يوحنّا الذهبيّ الفم (القرن الخامس)، المتّبعُ في أكثر آحاد السَّنة.

[7]في الكنيسة الأرثوذكسيّة لا يمكن أن يقوم الكاهنُ بالقدّاس وحده، بل لا بدّ من وجود العلمانيين (والمقصود هنا: المؤمنون والمؤمنات غير الكهنة والمطارنة) لتكتمل الكنيسة.

[8]خريستو المرّ، كوستي بندلي وجه للضوء والحبّ والحرّية (بيروت: التعاونيّة الأرثوذكسيّة للنشر والتوزيع، 2019)

[9]كوستي بندلي، الله والشرّ والمصير (بيروت: تعاونيّة النور للنشر والتوزيع، 2007)، ص 319