خبير اقتصاديّ وأستاذ جامعيّ. له مؤلّفات عديدة، منها: يوسف بيدس: إمبراطوريّة إنترا وحيتان المال في لبنان؛ وتاريخ سورية المعاصر؛ وهذا الجسر العتيق: سقوط لبنان المسيحيّ؛ وموجز تاريخ العراق.

1

آلو؟

"للحصول على الرقم المطلوب الرجاء اضغط صفر واحد."

هذا مفتاح مدينة بيروت. ذلك أنّ شبكة الهاتف الإلكترونيّة لبنانيّة منذ أكثر من عشر سنوات.

صفر واحد.

واحد صفر.

صفر صفر.

واحد واحد.

تركيبات من رقمين هما أساس حفظ برامج الكمبيوتر: واحد هو 1-0، إثنان هو 0-1، ثلاثة هو 1-1، أربعة هو 0-0-1، إلى ما لا نهاية.

أضعُ الهاتف جانبًا لآخذ تفّاحة خضراءَ من الصحن أمامي. أهمّ بقضمها، فألمح وريْقةً ملصقةً عليها. إنّها بطاقة هويّتها:

اسمها: Granny Smith.

اسم الأم: Del Monte.

الجنسيّة: أميركيّة.

تاريخ الميلاد: 11/05/2016.

تاريخ الوفاة: 15/09/2016.

يلي ذلك رقمٌ متسلسل، barcode، يختزن كلّ هذه المعلومات: 05893648.

دلمونتي هي الشركة التي قطَفَت التفاحة ووضّبتها في التاريخ المعيّن مع تحديد نهاية صلاحيّة الاستعمال.

نزعتُ ورقة هويّة التفاحة وأكلتُها.

أنا كهذه التفاحة. أحمل رقمًا متسلسلًا، لا رقمًا واحدًا فحسب: ثمّة code للبيت الذي أقيم فيه، ورقمُ هاتف، ورقمُ شارع، ورقمُ مدينة، ورقمٌ على بطاقة القرض، وعلى بطاقة الضمان، وبطاقة النقل المشترك، والبطاقة الصحّيّة، وبطاقة السفر، وجواز السفر...

وفي الأحلام سلسلةٌ لامتناهيةٌ من رقميْ صفر وواحد.

أصبحتُ رقمًا أو برغيًّا في آلةٍ ضخمةٍ تلّف 30 مليون مرّة في اليوم. نزعتني يدٌ من مكاني في هذه الآلة ووضعتني في مكانٍ آخر. ثمّ جاء مفكٌّ عملاقٌ، ثبّتني في ذلك المكان الجديد.

شخصيًّا، أفضّل أن أكون رقمًا لا برغيًّا، لأنّ للرقم رونقًا في تجريديّته، لا علاقة له بالواقع، ولا يَفقد كرامتَه مثل البرغيّ.

حسنًا سأطلب 0-1 قبل الرقم المطلوب في بيروت، لأختفي في الحال من هنا، وأظهرَ في مكانٍ ما من بيروت.

2

بيروت 2056.

جاء المساء.

أخطو على أرصفة الشوارع في بيروت النائمة.

هدوءُ المدينة غريب. كأنّني في حلم.

لا سيّارات على الطرقات ولا مارّة، بل أنوارٌ خافتة بعيدة، وهواءٌ صيفيّ ناعم يلاعب أغصانَ الأشجار التي نصبتْها البلديّةُ على ضفتَي الشارع.

أصل إلى منتصف طريقٍ واسع. تلوح منّي التفاتةٌ إلى عمقه، فتصل عيناي إلى قمم الأبنية الإسمنتيّة التي تتّصل بأطراف الجبال المحيطة بضواحي المدينة.

الصمت نفسه، وأنا وحدي أسمع وقعَ خطاي. كأنّ المدينة خلت فجأةً من سكّانها.

أمرّ بجانب برجٍ عملاق، وأمامه جثّة تحترق منذ صباح يومٍ ممطرٍ سنة 1976.

ثم أمرّ بجانب أسوار مدرسة، وبعدها بخطوات، بجانب حديقة.

في الطريق المحاذية للحديقة، أرى شاحنة مرسيدس كبيرةً سوداء، تركن إلى الرصيف. كانت المركبة الوحيدة في ذلك الشارع المزدحم عادةً. في تلك اللحظة يحصل أمر لم أكن أتوقّعه مطلقًا.

إذ على بعد خمسين خطوةً منّي، تبدأ الشاحنة بالاهتزاز، ويلمع دهانُها الأسود تحت الأضواء الخافتة. ضوءا السيّارة الكبيران يتحوّلان إلى عينين ضخمتين، وبابُ قاطرتها الخلفيّة يتحوّل إلى ذيلِ وحشٍ أسطوريّ، فيما تتحوّل أبوابُها الأخرى إلى عدّة أذرع. لا أخاف، بل أتابع السير، وأجلس على حافّة الرصيف المقابل للشاحنة التي تمرّ في "ميتامورفوز" عجيب.

لحظات وتتحوّل الشاحنة إلى هيكل ديناصور أسودَ عملاق. إخالُ للوهلة الأولى أنّها جيفةُ ديناصور لأنّي أرى العظامَ وأرى هزالَ الجسد الكبير. ولكنّ مقدّمة الشاحنة، التي أصبحتْ رأسَ الديناصور، تتحرّك نحوي. وإذا بعينَي الديناصور تنفتحان وتنظران إلى حيث أجلس. عينان جميلتان تنمّان عن ذكاءٍ وعمق، لا عن وحشيّةٍ وغضب. ينفتح فمُ الديناصور وينطق هذه الكلمات:

"لقد رأيتُ ما حصل أيها الفتى... ولكننا، معشرَ الشاحنات، لا نسمح عادةً لأحد بأن يرى احتضارَنا!"

رغم غرابة الموقف، أحسّ بأنّ ما يحصل عاديّ: شاحنة تتحوّل إلى ديناصور بذيلٍ عملاق ورأسٍ ناطق، وها هو يتكلم معي sans façon، فما المشكلة؟

أقول: "ولكنْ كيف تسمّي هذا احتضارًا وأنت تحوّلتَ إلى ديناصور ناطق؟"

يجيب ورأسُه مطرق إلى الأرض: "هذا هو التحوّل الأول. فقبيْل الفجر سأتحوّل مجدّدًا إلى كومة ترابٍ أسود، وتأتي عاصفةٌ وتقذفني إلى تلك الحديقة. أمّا ما يبقى على الأرض هنا فسوف يزيلُه مطرُ الصباح الباكر، قبل أن تستيقظ الزهورُ المزروعةُ في الأحواض على شرفات المنازل."

أعلّق: "إنّه انتحار إذًا؟ ألم تعجبك حياةُ الشاحنات؟ ولماذا لا تتحوّل إلى تراب مرّةً واحدةً بدل هذه اللعبة البهلوانيّة؟"

يقول بأسًى: "هذا مصيرنا، نحن معشر الشاحنات. أنا لا أنتحر لأنّ هذا ليس من ناموسي. ولكنّ المهندس الذي صنعنا في ألمانيا وضع أجزاءً في تركيبنا تنْذر بوفاةٍ خلال 25 سنة، حتّى نفسح المجالَ لأجيالٍ جديدةٍ من الشاحنات. أمّا انقلابي إلى ديناصور، فهو عودةٌ إلى سيرتنا الأولى؛ فأنت تراني شاحنةً من حديدٍ وخردة، ولكنّني في الحقيقة أحافظ على كافة مكوّناتي العضويّة التي تعيدني إلى جسد الديناصور: تراب ومعادن ومطّاط وزيت وموادّ مختلفة أخذتَها، أيّها الانسان، أصلًا من الطبيعة".

ثم يسألني: "وأنت، أيّها الفتى، كم عمرك؟"

أجيب: "أربعة مليارات سنة، من عمر هذا الكوكب.

عندما أموت غدًا، سأتحوّل مثلَكَ إلى كومة ترابٍ ضئيلةٍ لأنّ ثلاثة أرباع جسدي من الماء.

ولكنّي سأتحوّل إلى أشياء عديدة أيضًا: قد أنقلب إلى غذاءٍ عضويٍّ تأكله النباتات.

ثم يأكل الإنسانُ هذه النباتات، وأسيرُ في عروقه، ثم تلدني امرأةٌ أخرى.

هكذا كنتُ، وهكذا سأبقى، يا صاحبي الديناصور، عاجزًا عن الموت في حياتي الأبديّة.

نحن شريكان في هذه التراجيكوميديا أيّها الديناصور.

أنا الانسانُ الوحيد على الأرض، وأنت الحيوانُ الوحيد.

فانظرْ حولك إلى صمت المدينة الموحش، وتمتّعْ باحتضارك البطيء."

ثم أسأله: "ولكن، ما قصّتك؟"

يقول، وقد اطمأنّ إليّ:

"عمري من عمر الحرب الأهليّة في بيروت، أم الشرائع.

وُلدتُ عام 1975، عندما صنعني ذلك المهندسُ ومساعدوه في شتوتغرت في ألمانيا. فبَعَثَت الشركةُ رجلًا يسوّق طرازي في بيروت، فالتقى بأحد أمراء الحرب، الذي أوصى على مائة شاحنة، وأنا منها. استخدم هذا الأمير خمسين شاحنةً لجماعته، وباع الباقي إلى الأطراف المتحاربة، وإلى تجّارٍ يسعوْن إلى الربح بنقل البضائع. وهكذا، بدون موافقتي وموافقة زملائي، بتنا وقودًا في أتون حرب بيروت الدمويّة. كانت الأطرافُ المتقاتلة تحشو بطونَنا بالموادّ المتفجرّة، وترسلنا لننفجر في الأحياء المدنيَّة. لقد استشهِدتْ عشراتُ الشاحنات بهذه الطريقة التي قُتل فيها أيضًا عشراتُ الأبرياء، وجُرح المئات، وأصاب الرعبُ قلوبَ الآلاف.

أمّأ أنا، فقد استعملوني لنقل الأسلحة في البداية. ثمّ اشتراني تاجرٌ من صيدا عام 1979، وبدأ ينقل في قاطرتي الخلفيّة الموزَ والخُضرَ بين طرابلس وصيدا. كنتُ أمرّ على الحواجز الميليشاويّة عبر عدد من الغيتوات، فيدفع السائقُ ما يجب من ضريبة حرب، ويتوسّط مع هذا، ويتوسّل إلى ذاك، حتّى يجتاز المعابر. ولكنْ أثناء الاجتياح الإسرائيليّ عام 1982 كنتُ مركونًا في منطقة الفنادق التي لا تبعد كثيرًا من هنا، وكانت تركن أمامي شاحنة أخرى ممتلئة بالمواد المتفجّرة. وفجأةً، انفجرتْ تلك الشاحنة وتمزّقَت أشلاءً، وطارت مصارينُها في كلّ الاتّجاهات، وهَدمتْ أبنيةً، وقتلت خلقًا كثيرًا. أصابني من الشظايا ما أصابني، حتّى أقعدتني عن العمل. بقيتُ هناك عامين لا ينظر إليّ أحد، تتعاقب عليّ الفصولُ ـــ من مطرٍ إلى قيظٍ إلى رحيق الورود."

ويصمت الديناصور. يهتزّ ذيلُه، فينفض عنه الترابَ الذي بدأ يتفتّت. ويتابع حديثه:

"أخيرًا جاء صاحبي عام 1984، وقطرني إلى مرآبٍ لتصليح السيّارات، فوجد أنّ محرّكي سليم، ولكنّ قاطرتي تحطمّتْ تمامًا. طلب قاطرةً جديدة، لكنّها لم تكن متوفّرةً بسبب الحرب. اقترح عليه تاجرٌ أن يحوّلني إلى شاحنة بصهريجٍ لنقل المياه. وافق صاحبي، وأخذني إلى كاراج حدادة ابتكر لي أصحابُه صهريجًا كيفما اتفّق. وهكذا تحوّلتُ إلى شاحنة بصهريج بدائيّ، أين منه وجاهةُ شاحنة المرسيدس الألمانّية! ولم يربح صاحبي من تجارتي كثيرًا، فباعني إلى تاجر فلسطينيّ في عين الحلوة، له أشغالٌ في بغداد. وكان هذا ويلًا عليّ، إذ ساقني إلى بغداد عدّة مرّات لنقل السوائل والبضائع. كنتُ أنتظر ساعات في شمس الصحراء، مرّةً عبر الأردن، ومرّاتٍ عبر سورية. وكان يتناول المرطِّبات في الظلّ من دون أن يسقيني. في العام 1989 باعني إلى كويتيّ اكتشفتُ فيما بعد أنّه مهرّبٌ كبيرٌ بين الكويت والعراق، وأوكل مهمّة قيادتي إلى سائقٍ فلسطينيّ.

في صباح أوّل يوم من شهر آب 1990، والحرارةُ في البصرة 44 درجة مئويّة، كنتُ ألتهب من القيظ والغضب، وأحلم بموطني الأوّل ألمانيا، أو على الأقلّ ببيروت. كان السائق في البصرة، عندما التقى ثلاثةَ فلسطينيين قالوا إنّهم رجالٌ في الشمس، وإنّ غسّان كنفاني أرسلهم لكي يموتوا على حدود الكويت. نظر إليهم المهرّبُ كأنّهم بلهاء ـــ فقد قرأ قصّتهم في كتابٍ ما. طلب عشرة دنانير من كلّ واحد لقاء نقلهم إلى الكويت، وقال إنّ ما يطلبه زهيدٌ مقارنةً بما يطلبه المهرّبون العراقيون. خلال أيّام، كان الثلاثة يركبون معه ويصدحون بالأغاني والعتابا الريفيّة الفلسطينيّة، ويتكلّمون عن الأحلام، حتّى كدنا نصل إلى مفرق بلدة صفوان الحدوديّة. هنا أشار المهرّب إليهم بدخول باطن صهريجيّ، والحرارةُ ناهزتْ 60 أو 70 درجة مئويّة. وطمأنهم إلى أنّها فترة خمس دقائق ليعبر الحدود، ثم يُخرجهم فورًا. نظر الرجالُ في عيون بعضهم البعض نظرة تشجيع على مواجهة الصعاب، أوَليسوا رجالًا في الشمس؟

ودخلوا الصهريج. وساقني المهرّبُ حتّى نقطة الحدود. ولكنّ حرسَ الحدود الذين يصيبهم المللُ في عملهم أطالوا الحديث معه قبل أن يختموا أوراقه. عندما اجتزنا الحدود، نزل السائق وفتح الصهريجَ فشاهد ثلاث جثث هامدة. فأقفل الصهريج وتابع سيره حتّى وصل إلى مدينة الكويت. انتظر هبوطَ الظلام ورمى الجثث عند أوّل مزبلة. ولكي يقضي على عذاب الضمير، فقد لامَ هؤلاء الثلاثة صائحًا: لماذا لم تدقّوا جدارَ الخزّان؟

لم أنم تلك الليلة وأنا أفكّر بهؤلاء الرجال الأقوياء الذين غادروا بلدَهم فلسطين وتنقّلوا بين وطنٍ وآخر، يقتلهم الجميعُ ـــ من لبنانيين وعرب وإسرائيليين ـــ بلا رحمة. وتذكّرت جدّي، أبا مرسيدس، الذي أخبرني عن أهوال النازيّة في ألمانيا، وكيف استُعملت الشاحناتُ لنقل السلاح والأسرى إلى المعتقلات، في حربٍ كونيّةٍ قتلت الملايين. فقرّرتُ الهربَ من صاحبي الكويتيّ، وتحيّنتُ الفرصةَ عدّة أسابيع. وأخيرًا عندما قادني السائقُ الفلسطينيّ إلى البصرة، توجّهتُ من دون سائق نحو بغداد قاصدًا سورية، وفي نيّتي أن أتابع منها إلى لبنان لأعود إلى بيروت التي أحببتُها. ولكنّي لم أكد أصل بغداد حتّى اندلعت النيرانُ في أرجاء المدينة، جرّاء غارات شنّتها طائراتٌ أبابيل أميركيّة رمت آلافَ الصواريخ الضخمة على المدينة. واصلتُ الفرار مع الفارّين. وما إنْ توقّفتُ على نقطة الحدود، حتّى ركبني رجلٌ سوريّ وقادني إلى دمشق. وكان هذا من حظّي لأنّي كدت أن أفرغ من الوقود. وبقيتُ في خدمته عشر سنوات لأنّه أعادني إلى هيئتي الأولى: فنزع عنّي الصهريجَ، وأعادني إلى عملي شاحنةَ مرسيدس، وجدّد دهاني الأسود، وحصل على أوراقٍ سوريّة. وقبل يومين كان يقودني إلى بيروت ففررتُ منه، وأتيت إلى هذه الحديقة لأحتضر. لقد بلغتُ الخامسة والعشرين."

ينطق الديناصور كلماته الأخيرة وتعلو شفتيْه ابتسامةٌ مريحة. يبدأ جسدُه في التحوّل إلى تراب غزير، سرعان ما يستحيل تلّةً صغيرة. تهبّ العاصفة، فتنتقل حبيباتُ التراب إلى داخل الحديقة، وتتوزّع في أرجائها. ثمّ يأتي مطرُ الصباح ويغسل رأسي، ويبلّل ثيابي، ويمسح أثرَ التراب عن الإسفلت.

أصل إلى بيتي القريب وأنا أفكّر في جولة مسائيّة جديدة في المدينة. صحفُ اليوم لن تتحدّث عن احتضار شاحنة كانت لها مساهماتُها المجيدةُ في صناعة التاريخ، من أمّ الشرائع بيروت إلى أرض الكويت وشعبها.

3

أنا عائد من "مهرجان البستان" في طريقي إلى بيروت. على جانبَي الطريق أشجارُ صنوبر وسنديان تتهادى في ساعة متأخّرة من الليل. أتناول من أمامي سي دي لفيروز "ليل وأوضة منسيّة" لأُسكت المذياعَ الذي لا يتوقّف عن سرد أحداث الشرق الأوسط.

قبل وصولي إلى جسر الباشا أُخطئ الطريق بسبب الظلام، فأنحرف إلى شارع فرعيّ لعلّه يؤدّي إلى منطقة سنّ الفيل. ولا ألاحظ غلطتي إلاّ بعد دقائق معدودة، إذ كانت العتمة شديدة والسماء تمطر، في حين يصدح صوت فيروز: "شو بيبقى من الشوارع ... من الليل من الحبّ من الحكي..."

وعندما أستدركُ الأمر، أصل إلى ناحية تحيط بها غابةٌ صغيرةٌ من الزيتون، ولا تطلّ عليها أضواءُ المنازل. أقرّر أن أعود من حيث أتيت. في تلك اللحظة ألمح طيفًا قريبًا، فأجفل. إنّها فتاة لا تتجاوز السادسة عشرة، تقف تحت المطر بملابس خفيفة وحذاء رياضيّ.

ظننتُ في الأمر كمينًا تنصبه هذه الفتاة بمساعدة مسلّحين سيخطفون منّي السيّارةَ والنقود. ولكنّ شكل الفتاة ووقفتها لا يوحيان بأنّها تشكلّ أيَّ خطر. أتقدّم منها بسيّارتي على مهل، وأتوقّف وأشعل الضوءَ داخل السيارة. شكلها بريء، وطلعتُها خجولة، ووجهُها جميل. أسألها إنْ كانت تحتاج إلى مساعدة، فتقول بخفر إنّها "بردانة وجائعة." أطلب منها أن تركب معي لأوصلها إلى حيث تشاء. ألاحظ عندما صعَدَت إلى جانبي أنّها ترتجف من البرد، فأخلع كنزتي وأعطيها إيّاها.

وفيما نتجّه إلى الطريق العامّ الذي قدِمتُ منه، تقول: "اسمي نادية، نادية الياس. وأنا أشكرك على مساعدتك."

ألاحظ من ملابسها وسلوكها أنّها فتاة متعلّمة ومهذّبة. لعلّها هاربة من ذويها، أو تعاني قصّة حبّ. لا أجرؤ على سؤالها عن تفاصيلها الخاصّة. أعود إلى فيروز. تقول بحماس: "ياه... صرلي زمان ما سمعت فيروز. حلوة هيدي الغنيّة..."

أعثر في جيب باب السيّارة على لوح شوكولا اشتريتُه في المهرجان، فأعطيها إيّاه. تأكله بهدوءٍ شاكرة. وعندما نصل إلى شارعٍ تجاريّ قريب، أتوقّف إلى جانب مطعم واشتري سندويشات ومرطّبات وأقدّمها إليها.

الساعة تشارف على الثانية صباحًا. أسألها إذا رغبتْ في أن أوصلها إلى أيّ مكان تشاء، وأشرح أنّي متّجه إلى بيتي القريب من وسط المدينة. فتشكرني مرارًا وتقول إنّها يجب أن تعود إلى البيت.

أسألها عن بيتها، فتجيب أنّها تقيم حيث وجدتُها. لا أجد مانعًا من توصيلها لأنّ الأمر لن يستغرقني أكثر من بضع دقائق بعد أن عرفتُ الطريق. نصل إلى حيث تريد وتنزل من السيارة. تودّعني بعبارات لطيفة رقّ لها قلبي. قوامها نحيل جدًّا، سمَحَ ببروز عينين بنيّتين كبيرتين وجميلتين يغطّيهما الحزن.

أعودُ إلى الطريق العامّ. الوقت يقترب من الفجر. شجّعني ضوءٌ داخل بيت أحد الأصدقاء على أن أطرق بابَه.

يستقبلني بالترحاب، ولا يسمح لي بالاعتذار؛ فهو كان سيستيقظ على أيّ حال في السادسة. يحضّر الفطور والقهوة. أحكي له قصّة الشابة المسكينة. وفيما نحن نتداول الموضوع، أضرب يدي على رأسي وأقول إنّي نسيت الكنزة التي أعرتها إيّاها.

أنام عنده حتّى العاشرة، ثم نخرج قاصديْن المكانَ الذي تركتها فيه. أتطلّع حولي، فلا أرى أيّ بيتٍ في الجوار. ثمّة أشجارُ برتقال قليلة، لعلّ البيت خلفها. خلف الأشجار نفاجأ بمقبرة متوسّطة الحجم، وخلفها وإلى جانبها أشجارُ الزيتون، ولا بيوت. يسخر صاحبي منّي: "ضحكِت عليك وشلّحتك الكنزة وتعشّت ع حسابك."

ـــ غير ممكن. إنّها خجولة ومهذبة، ولم تطلب منّي أيّ شيء!

ألمح شيئًا داكنًا على أحد المقابر: إنّها كنزتي الثمينة، مرتّبةً بعناية. آخذها، وأنظر إلى القبر الذي وجدتُ الكنزة عليه، وتحت صليب الرخام أقرأ:

من آمن بي وإنْ مات فسيحيا

المأسوف على شبابها، ابنة الستّة عشر ربيعًا

وُلدت في 13 نيسان 1975

توفّيت في 22 تشرين الثاني 1990

4

مرّت سبعُ ساعات وأنا ملقًى على سفح صخرة الروشة.

أتطلّعُ إلى فوق، فأرى أضواءَ الطريق، وأسمعُ أصواتَ روّاد المقاهي، ثم ألتفتُ إلى ملابسي الممزّقة جرّاء ارتطام جسدي بالبحص والصخور الصغيرة.

لم أمُت، مع أنّ كلّ مَن سبقني في القفز هنا مات. ولكنّني أشعر بألم شديد في ظهري، وبكمّيّة رطبة من الدماء على فخذي.

ثمّة رجل يقف فوق، يتّكئ على سور الكورنيش في هذه العتمة.

هذا أنا، وقد تجاوزتُ الأربعين من عمري. ولكن ذاك الـــ"الأنا" لا يراني، أنا المراهقَ المضّرجَ بدمي على سفح الصخرة. إنّه ينظرُ إلى البعيد ولا يرى شيئًا.

صوتُ الأمواج اللطيفة، وهي ترتطم بحصوات الشاطئ الناعمة على خطوات منّي، تداعب أذنيّ كمعزوفة بيانو لشوبان.

صخرة الروشة أمامي، وإلى جانبها شقيقتُها الصغرى التي أراها بوضوح الآن، ولا أعرف إذا كان لها اسم.

قبل أن أقفزَ من فوق، كنت أقف مع شبّانٍ يتحفزّون للانقضاض على شبّان أحياءٍ أخرى. أنسحبُ من بينهم بهدوء لأنّي لا أريد أن أشارك في وليمة الجنون، وأقرّر أن أُنهي حياتي وأن لا أعيش لأرى يومًا آخر من الأضاحي الدامية لآلهة العصور القديمة.

لم تكن لديّ رغبة في الانتحار ـــ فأنا أحبُّ الحياة. كانت مجرّد نزوة للتعبير عن رفضي؛ رفض أيّ شيء وكلّ شيء هنا في بيروت.

لم أفكرّ أو أتردّد ولم أخَف.

قفزتُ في لحظة.

وطرتُ محلّقًا من علوّ 40 مترًا في أشهرِ بقعةٍ في لبنان.

أتساوى في طيراني مع القلوب الهائمة في الحبّ الضائع، أو اليائسة من الحياة، لأتفجّر على صخور الأبديّة، وأعودَ مراهقًا أمشي مساءاتِ بيروت وشوارعَها الناريّة... وأحلم.

خلال ساعتين سيسطع ضوء النهار. سيحضر الدفاعُ المدنيّ والإسعاف، وسأجد نفسي في المستشفى تحت العناية لعدّة أسابيع أو شهور.

ربّما تضرّرتْ سلسلةُ ظهري إلى الأبد، وربّما لن أمشي مجدّدًا. ولكنّي أعرف أنّني في كامل وعيي. فإذا أصبحتُ مُقعدًا، فسأقرأ عشرات الكتب التي تنتظرني، وسأكتب، وربّما سأؤلّف الموسيقى. سوف أقول للناس إنّي أشبه العالِم البريطانيّ ستيفن هوكنز، المُقعد، والفائز بجائزة نوبل. وسوف أساعد جمعيّات حقوق المعوّقين في لبنان، وأجمع لها التبرّعات.

آه... لو تطول ساعاتُ هذه التجربة في سفح الروشة!

هنيئًا لي هذه اللحظات وحدي، بعيدًا عن "الآخر،" الذي قال عنه سارتر إنّه "الجحيم."

هذا الآخر الذي يحيط بي في المقهى، والبيت، والعمل، والأوتوبيس، ودوائر الحكومة، وصالات المسرح والسينما...

لن أشرح لأحدٍ ماذا يدور في خلدي، ولماذا أقدمتُ على الانتحار.

إنّها متعتي لي وحدي.

أنا المواطن الأخير في جمهوريّة التعاسة.

انتصرتُ على جحيمي... ذلك الآخر. ها هو الآخر سلطعونٌ صغيرٌ سار فوق أصابع يدي وذهب في طريقه.

لا أرى حمائمَ فوق صخرة الروشة، بل وطاويط سوداء تخرج من المغاور العديدة على الشاطىء الصغير الذي استقبلني تحت الكورنيش.

إنّه الفجر.

الآن أرى علم لبنان يرفرفُ فوق الصخرة.

على الضوء الرماديّ الباهت بانت المغارة التي تثقب صخرةَ الروشة من ناحيتين في أسفلها، فتمرّ عبرها الزوارقُ في أيّام الصيف.

أشعر براحة تامّة. لا أريد أن أتحرّك من موضعي، الذي أصبح سريرًا يضاهي غرفةً في أفضل الفنادق. نعم، الحصى تخزني في خاصرتي، ولكنّه وخزٌ خفيف؛ إلى جانب آلام ظهري ووميض الوجع في فخذي كلّما حاولتُ هزّ رجلي.

لا أشعر بالجوع. ولا أريد أن أشرب قهوة الصباح في ذلك المقهى المطلّ على هذا المشهد.

إنّه وقت بسيط، لا أحتاج فيه إلى أيّ شيء أو أيّ شخص.

ولا أحتاج إلى السنوات القادمة، أو إلى السنوات التي مضت.

ولا إلى أوراق سفر، ولا إلى حقائب أو تذكرة طائرة. لا أحتاج إلى مفتاح البيت، ولا إلى ساعة يد أو مشطٍ أو تلفون.

الشمس بدأتْ تُشرق. وأنا أبدأ بالبكاء لسعادتي. هأنذا أخيرًا أشفقُ على ذاتي، وأتضامنُ مع مرارتي.

سأقول للناس:

"أحلّفكم بأعزِّ ما عندكم، أليس منظري مثيرًا للحزن؟

ألا يجعلكم تقولون: ما هذا المجتمع الجائر الذي يدفع شابًّا إلى الموت؟

ما هذا البلد الحضاريّ الذي يتخلّى عن زهرة أبنائه؟

هل ستتركونني فريسةً للغربة والسفر الطويل؟

هل ستفرضون عليّ أن أنضمّ إلى قطيعي؟

هل ستتقاتلون على السماء مرّةً أخرى؟

هل سيزورني رئيسُ الجمهورية في المستشفى، ويرجو مني ألّا أغادر لبنان؟

إذا وقفتم معي في وحدتي، فعندها فقط سأدركُ أنّ قفزتي كانت بديلًا مثاليًّا من مغادرة هذه الأرض.

يا أهل لبنانَ... الوداعَ."

مستلقيًا على السرير، أتأمّل النورَ الضئيل من النافذة، داخل بيت في شرق بيروت، في يوم شتويّ لم تشهده المدينة منذ عقود.

البرد قارس، والكهرباء مقطوعة منذ الخامسة من بعد ظهر أمس. وأنا أرتدي كنزةً سميكة، وبيجاما رياضيّة سميكة، وجوربين من الصوف السميك، وقبّعةً صوفيّة كنديّة، وقفّازين كندييْن من الجلد مبطّنين بالفرو. أنا كقطعة طعام داخل سندويش: غطاءان من الصوف فوقي، وغطاءان تحتي.

بعد نصف ساعة من التأمّل عادت الكهرباء. كانت ممتعةً ساعاتُ عصر الظلمات تلك وأنا في صمت! لماذا؟ لأنّ واجبي كمواطن هو أن أفكّر في القضايا الوطنيّة الكبرى، و"مش وقت كهربا."

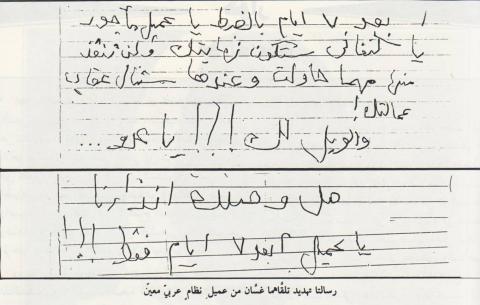

أقفز الى المطبخ وأحضّر كوبًا من الشاي. أرتشفه، فيخرج البخار من فمي وكأنّي أدخّن النارجيلة. أشاهد التلفزيون. ألاحظ عشرات المحطّات التي تعرض التوافه من البرامج وأغاني الفيديو كليب العربيّة. لكنْ لفتتني أغنيةٌ لمطرب لبنانيّ اسمُه طوني حدشيتي، ومن كلمات نبيل أبو عبدو، تحكي عن الوضع الاجتماعيّ الاقتصاديّ في البلد، وعن صرخة أب مواطن يتألّم لسفر ابنه:

"شو عملتلي بالبلد عم تفضى شويّ شويّ

شو عملتلي بالولد راح وما سأل عليّ

وتسمّع ع هموم الناس مدري شو صاير بالناس

خبّرني على أيّ أساس نحن بلد الحريّة.

كلهن ع الشعب المسكين ياللي ناطر صرلو سنين

شو في عندك بعد تقول، ياللي ماشي بالمجهول.

وعم تكذب بعد عليّ.

طوّل فينا كتير الليل كل واحد تفكيره بميل،

متل العالم أنا مظلوم قاعد عم فكّر مهموم، والقصة هيّ هيّ".

وبينما أرتشف كوب الشاي وأتأمل المرتفعات المكلّلة بالثلج من نافذتي، إذ بوحشٍ أسطوريّ مجنّح يحطّ على الجبل مزمجرًا، فتهتزّ لقوّته المعمورةُ. يلتفت الوحشُ من حوله وكأنّه يقيس الأبعاد. يفتح شدقيه وسعَ السماوات والأرض، ثم يبدأ بالتهام التراب الأحمر، والينابيع، والمنازل، والناس داخل المنازل، والأنهار والأحراش والمدارس، والأطفال داخل المدارس، والمستشفيات والمرضى. ثم ينقلب على بيروت، فيحجب ظلّه شعاعَ الشمس الضئيل فوقها، ويتابع التهامه إيّاها حتّى لم يبق سوى المبنى الذي أُطلّ منه.

وقبل أن يغادر الوحش، يبصق كمّيةً كبيرةً من رمال الصحراء، تغطّي مساحةَ بيروت، ثم تغطّي الوديانَ والسفوحَ وصولًا إلى أعالي الجبال.

مع شروق الشمس، ينقشع الطقس ويعمّ الدفء، فأرتدي ملابسي وأخرج لأشاهد مساحات الرمال الشاسعة القاتمة التي لا حياة فيها، وقد زالت عنها الألوان؛ فلا أزهار ولا أعشاب ولا أشجار ولا بشر ولا بيوت ولا طرق ولا سيّارات ولا أعمدة كهرباء.

ألتفتُ إلى الوراء حيث البحر الأبيض المتوسّط، فأجده قد حافظ على زرقته، فتدخل قلبي الطمأنينةُ وأجلس على صخرةٍ لم يبتلعها الوحش. عندها تجيء فتاتان جميلتان بملابس بيضاء، تجلسان إلى جانبي على الصخرة.

فتحت الفتاة الأولى فمها، وهمستْ: "اسمي ديدو، وأختي اسمها زليخة."

ثم تبدأان بالبكاء من المنظر المرعب المحيط بنا، وقد استحالت بيروتُ صحراء شاسعة.

تسألني زليخة بعدما جففّتُ دموعَها بمنديلي: هل تعلم من أين جاء هذا الوحش المجنّح؟

أجيب: لا. من أين لكِ أن تعرفي؟

أجابت: هذا وحشٌ تكوّن في سماء لبنان من تكثّف الفساد والرياء والكذب. لقد تعب الناسُ من الحروب. وبدلًا من أن يعمدوا إلى حربٍ أخرى، أراحهم هذا الوحشُ الذي وُلد من نفوسهم، فابتلعهم وفرش الأرضَ برمال الصحراء، التي رفضوها، ولكنهم قبلوا الأموالَ التي جاءت منها. إلى أن وصلت الصحراءُ إلى هنا. ومتى عاد الخيرُ والصدقُ والاستقامةُ إلى قلوب الناس، فسيظهر الوحشُ في صورة عصفورٍ جميلٍ عملاقٍ لم ترَ ريشَه أعينُ بشر بعد. وسوف يعيد بيروتَ ولبنان إلى أجمل صورة.

6

موعد في الوسط.

أحثُّ الخطى للوصول إلى الموعد بعد اجتياز عدّة شوارع تزنّرها الأسلاك الشائكة.

في وسط المدينة تختفي مظاهر الثقافة، ليطغى الحراكُ السياسيّ والصفقات التجاريّة. ثمّة بصيصُ أملٍ، من بضع مكتبات ومؤسّسات صحفيّة. لا مسارح أو صروح ثقافيّة. قيل لي إنّ أصحاب مليارات اشتروْا مائة صحفيّ وكاتب في بيروت، معظمُهم من اليساريين السابقين، واشتروْا أيضًا مؤسّساتٍ وأكاديميين.

هكذا إذًا، عدّةُ عوالم في عالم واحد، حدودُه بضعةُ مئات من الأمتار، يعيش فيها اليوم مليونٌ وخمسمائة ألف شخص. أين أصبحتْ بيروت بعدما كانت مدينة ترفد الثقافة العربيّة بنتاجها على مدى عقود؟ أهو ذهابُها بعيدًا في التغرّب؟ أمْ دفعها إلى الشرق، المادّيّ هذه المرّة، والدليل في انتشار رمال الصحراء؟

لو كان لي أن أجعل من حياتي شريطَ فيديو أعيده إلى بدايته، لاخترت أن تكون مهنتي مزاراعًا في جبل لبنان، قريبًا من التربة وشقائقِ النعمان الأحمر ورياحين البراري، حيث السماءُ قريبة، ولا يعتورني قلقُ العالم بأسره.

قلت لابنتي إيليان إنّ ثمّة أشجارَ تينٍ وزيتونٍ وعنبٍ في ريفنا هناك، في لبنان البعيد. وهناك نبعٌ في الأرض، أريد أن أشرب منه حين يحكمني ظمأٌ أبديّ.

أجابت: ظننتك تحبّ حياة المدينة!

في المساء أستمعُ إلى آراء أصدقاء، أساتذة جامعات ورؤوساء جمعيّات وخبراء وصحفيين ومثقفين، في مطعمٍ في شارع مونو. تغطّي الفضاءَ فوق الطاولة سحاباتٌ سامّةٌ من دخان سجائر زملائي على الطاولة.

فرغوا من تناول الوليمة، وها هم يعالجون مشاكل الدنيا فوق هذه الطاولة بعدما أخذ النادل الصحونَ الفارغة. وهم سيفعلون ذلك الأسبوع القادم في الموعد نفسه، وفي الأسبوع الذي يليه.

طقسٌ من عقد السبعينيّات ما قبل الحرب، ما زال يروي ظمأ البعض إلى حقبةٍ ولّت.

أستأذنُ بالخروج إلى الشارع لاستنشاق بعض الهواء.

يلحقني النادلُ ليسأل إنْ كنت في حاجة إلى شيء.

أطمئنُه، ويستمرّ في الحديث اللطيف.

يقول لي: "أنت لست من هذا البلد!"

يقصدها مجاملةً ومديحًا. ولكنّه، في العتمة، لم يلحظ تكوّرَ دمعةٍ ضئيلةٍ في زاوية عيني، تُكابر الانزلاقَ.

ألتفتُ إلى عمق الشارع الضيّق: ثمّة أشباحٌ كثيرةٌ تركض هنا وهناك.

أنت الزائر من كندا، الباحث عن شيء ما.

عن أمرٍ فقدتَه في الصغر، قبل عقود…

في شوارع بيروت الحرب اليوميّة…

كندا

خبير اقتصاديّ وأستاذ جامعيّ. له مؤلّفات عديدة، منها: يوسف بيدس: إمبراطوريّة إنترا وحيتان المال في لبنان؛ وتاريخ سورية المعاصر؛ وهذا الجسر العتيق: سقوط لبنان المسيحيّ؛ وموجز تاريخ العراق.