أحزاب يساريّة غيَّرتْ أسماءها وبرامجَها، فغدتْ أقربَ إلى الليبراليّة. مثقّفون شلحوا ماركسيّتَهم كما يشلحون سراويلَهم، واستنجدوا بالإمبرياليّة ضدّ وطنهم. قوميّون أعلنوا قُطْريّتهم. ثوّارٌ الأمس يتعاونون اليومَ، أمنيًّا، مع العدوّ المستعمِر. خطابُ التحرّر الوطنيّ والطبقيّ طُمس، وصرنا أمام "السلام" بدلًا من الكفاح المسلّح، وأمام "الشراكة الثلاثيّة" بدلًا من الصراع الطبقيّ.

تغييرُ المواقع والقناعات والتوجّهات ظاهرةٌ كونيّة، وحقٌّ طبيعيٌّ لكلّ فرد وجماعة - - أكان ذلك التغييرُ نتاجًا لمراجعةٍ فكريّة، أمْ نتاجًا لهزيمةٍ وانهيارٍ معنويّ. لكنْ من حقّ الباحث أيضًا أن يسعى إلى استكشاف حقيقة التغيير وأسبابِه، والأهمّ نتائجِه؛ خصوصًا حين يطول هذا التغييرُ الموقفَ من المستعمِر ومن النضال المشروع والطبيعيّ ضدّه.

في الساحة الفلسطينيّة غيّرتْ حركاتٌ بأكملها موقعَها، وأوّلُها حركةُ فتح؛ ومثلَها فعل مثقّفون، ومناضلون، سبق أن قدّموا الكثيرَ إلى قضيّة شعبنا. وبناءً على ذلك، صيغتْ ترسانةٌ إيديولوجيّةٌ، ضُمّنتْ عباراتٍ تتكرّر باستمرار (مثل "حماية المشروع الوطنيّ" و"الاستجابة للمتغيّرات")، لتبرير التغيير من مناهضة المستعمِر إلى القبول به واقعًا نهائيًّا.

والحال أنّنا حين نكون أمام ظاهرةٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ عامّة، فإنّ المسألة تتجاوز القناعات الفرديّة لفلانٍ أو علّان. وينبغي، حينها، البحثُ منهجيًّا عن فئاتٍ طبقيّةٍ واجتماعيّةٍ وجدتْ ضالّةَ مصالحها مع المستعمِر، لا مع شعبها ومقاومته.

***

في التاريخ المعاصر، هزّت ثلاثُ هزائمَ الأحزابَ الوطنيّةَ والقوميّةَ والماركسيّة. فكانت هذه الهزائم - على الأقلّ ظاهريًّا - سببًا للعديد من المراجعات الفكريّة والسياسيّة:

- انهيار التجربة الاشتراكيّة في الاتحاد السوفييتيّ والمعسكر الاشتراكيّ.

- انهيار المشروع القوميّ العربيّ الناصريّ بهزيمة العام 1967.

- توقيع أوسلو. فأوسلو ليست اتفاقيةً سياسيّةً فحسب، بل اقتصاديّة أيضًا. وقد نجمتْ عنها تداعياتٌ اجتماعيّةٌ وثقافيّةٌ وسمتْ مرحلةً كاملةً من تاريخ شعبنا، تمتدُّ منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى وصولًا إلى اليوم.

***

لم يكن تغييرُ الموقع باستخدام مبرّراتٍ سياسيّةٍ عديدةٍ مسألةً جديدةً في التاريخ الفلسطينيّ المعاصر. فعلى صعيد الفكر السياسيّ، تدحرج الخطابُ الرئيسُ لحركة المقاومة:

- من "تحرير فلسطين وإقامة الدولة الديموقراطيّة العلمانيّة على كامل التراب الوطنيّ"؛

- إلى خطاب "دولتين لشعبين"؛

- ليبلغَ القاعَ أخيرًا مع اتفاقيّة أوسلو وسلطة الحكم الذاتيّ، وذلك بعد اعتراف المستعمَر بشرعيّة المستعمِر، وتنازلِه عن حقّه في فلسطين التاريخيّة، وتحوّلِ حركة التحرّر إلى موظّفٍ أمنيٍّ صرْف، مهمّتُه حمايةُ المستَعمِر!

تحوّلُ حركة التحرّر إلى موظّف أمنيّ مهمّتُه حماية المستعمر

لقد كان هذا التدحرجُ، في تقديرنا، تعبيرًا عن مصالح الفئات البيروقراطيّة التي نمتْ وتضخّمتْ في جهاز منظّمة التحرير عبر التمويل، الخليجيّ أساسًا. فغدتْ مناصبُها وامتيازاتُها وسلطتُها ورأسُ مالها الاجتماعيّ أهمَّ من المسألة الوطنيّة. لذا وجدتْ تلك الفئاتُ حليفَها الرئيسَ في رأس المال الفلسطينيّ المهاجر، وخصوصًا في بلدان الخليج، كما في قاعدةٍ "فتحاويّة" عريضةٍ في الوطن نجحتْ تلك الفئاتُ في دمجها وتذويبِها في جهاز السلطة الناشئة.

إنّه انتقالٌ من موقعٍ إلى موقع: من موقعٍ تشكّلتْ فيه حركةُ فتح وثوّارُها عبر مقاومةٍ باسلةٍ للمستعمِر، وقدّمتْ فيه تضحياتٍ جسامًا؛ إلى موقعٍ تجتمع فيه قياداتُ هذه الحركة مع الأجهزة الأمنيّة الصهيونيّة لتنسِّق كيفيّة منع المقاومة ضدّ المستعمِر وضربِها.

وبالحديث بلغة الأرقام، فإنّ ذلك يؤشّر إلى حوالي 60 ألف موظَّف في الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة. وهذا يعني تحوّل قسم كبير من حركة فتح من حركة تحرّر وطنيّ، إلى جهازٍ سلطويّ يَخدم المستعمِرين. تلك حقيقةٌ مؤلمةٌ على الصعيد الوطنيّ، والشخصيّ (باعتبار أنّ كاتبَ هذه المقالة عايش المئات من كوادر فتح في السجون ومواقع النضال)، وتستحقّ الوقوف عندها لتسجيل الملاحظات الآتية:

1) لم يَطُل التراجعُ عن القناعات والتوجّهات حركةَ فتح وحدَها. فالعديدُ من التنظيمات كان يعلن يساريّتَه (وبعضُها ما يزال)، فإذا به يلتحق بركب سلطة الحكم الذاتيّ، من دون أنْ يمتلك مجرّدَ القدرة على التمايز اللفظيّ عن نهج هذه السلطة، فأضحى ديكورًا لا أكثر. وأصبح العديدُ من كادرات تلك القوى من "موظّفي السلطان،" ودعموا تراجعَهم بسلسلةٍ من التبريرات الإيديولوجيّة لتكون بمثابة "مراجعة فكريّة ضروريّة."

لكنْ ما من "مراجعةٍ فكريّة" يمكن أنْ تقودَ صاحبَها إلى تبرير التعاون الأمنيّ مع المحتلّ، إلّا إذا كانت مجرّدَ "كليشيه" لتبرير الانهيار والاستسلام. وعلى رأي لينين المشهور، فإنّ المثقفين "هم أكثرُ الناس قدرةً على الخيانة لأنّهم أكثرُهم قدرةً على تبريرها." وهم، فوق ذلك، يهرولون نحو الامتيازات والألقاب، على حساب مواقفهم المبدئيّة.

2) التاريخ النضاليّ ليس "جوازَ سفر" إلى مواقعَ تفترق عن متطلّبات النضال، لا بل تصطفُّ في خانة خدمة المستعمِر. كثيرًا ما نسمع في الخطاب اليوميّ الساذج، دفاعًا عن مساومٍ أو مفرِّطٍ، أنّه "ذو تاريخٍ نضاليّ." فهل تاريخُه يَشفع لمساومته وتفريطه؟! إنّ المناضل السابق، باصطفافه الجديد، غدا جزءًا من بنيةٍ مختلفة تمامًا عن بنيته السابقة. هو طلَّق بنيةً ليتزوّج أخرى، فليُعامَلْ وفق زواجه الأخير! أما المناضل الحقيقيّ فسياقٌ كامل: منذ لحظة اختياره النضالَ، حتى أجله المحتوم. ومن باب الكوميديا السوداء أنْ يُطلبَ إلينا أن نَعتبرَ مناضلًا مَن كان مقاتلًا ضدّ الاستعمار ثمّ انتهى خادمًا لأجهزته الأمنيّة!

3) عندما نتحدث عن "تذويب" آلافٍ مؤلّفةٍ في بنيةٍ تَخْدم المستعمِرَ، فلا بدّ من أن ينتصب سؤال: لماذا ينجح هذا الأمر، خصوصًا أنّ المستعمِرَ ما زال قائمًا، وممارساتِه تزداد إجرامًا؟

هذا سؤالٌ يستحقّ البحث، وهو برسم حقول علم الاجتماع والسياسة والنفس. وربّما، كإجابة أوليّة، تُمْكننا الإشارةُ السريعةُ إلى قوّة الخطاب الشعبويّ المجعجِع حول "التاريخ النضاليّ السابق" لتسويق الانهيار الحاضر، على ما سبق الذكر. وهذا يُلاحَظُ بقوّةٍ في الخطاب الفتحاويّ عند تبرير أيّ تنازلات، إذ يتمترس هذا الخطابُ عند "البدايات" و"الانطلاقة" و"رموز الثورة" لتدعيم الدعاية الشعبويّة المبرِّرة للتنازل وللحصول على امتيازات الموقع الجديد (أصغر عنصر في أيّ جهاز أمنيّ فلسطينيّ اليوم يتبختر كأنّه لواء!). وحرفُ بوصلة النضال ضدّ المستعمِر باتجاه الخصومة مع قوًى رافضةٍ للتسوية السياسيّة يحفّز التخندقَ في جبهة "التنظيم" تحت أيّ ظرف - - وتلك ممارسةٌ فتحاويّة بامتياز، تمكن ملاحظتُها اليوم خصوصًا في الخصومة بين فتح والقوى الرافضة لنهجها.

4) طاول التغييرُ آلافَ المناضلين اليساريّين الذين هجروا تنظيماتِهم لأسباب عديدة. وقد وجد بعضُهم طريقَه إلى الليبراليّة المحمولةِ على أكتاف المنظّمات غير الحكوميّة، الغربيّة التمويل، وبتأثيرٍ من تصاعد "الخطاب الحقوقيّ،" الليبراليّ بامتياز. ومن هنا بالذات بدأتْ هرولةُ مناضلين سابقين تجاه التطبيع مع الصهاينة؛ فما تُشيعه الليبراليّةُ من أوهام "التعايش" و"الحوار" و"التفاهم" و"نبذِ العنف" يمهِّد الطريقَ لثقافة التطبيع.

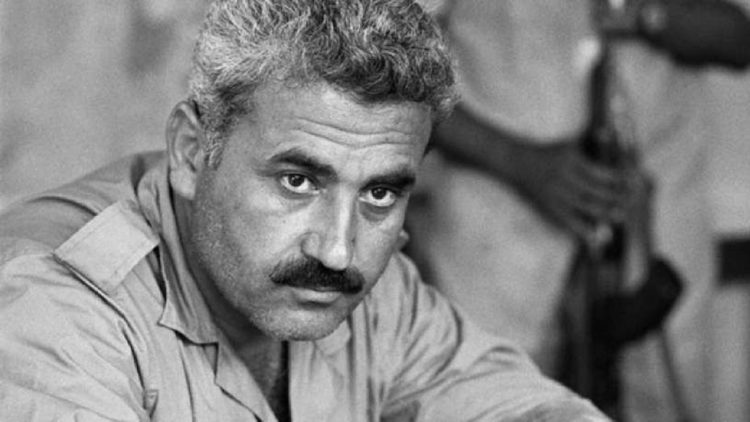

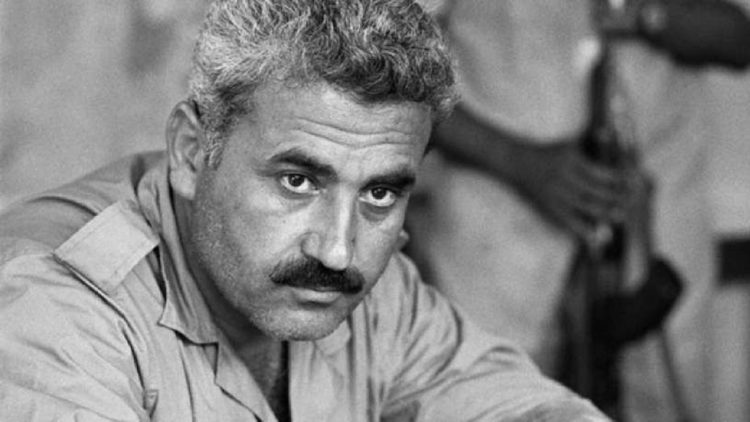

لستُ أجد غير مدرسة جورج حبش لتأكيد الثوابت

5) ليس ثمّة ما هو أسوأ من اعتماد الهزيمة مدخلًا نظريًّا إلى التغيير. الهزيمة يجب أن تكون مدخلًا إلى مراجعة السياسات والتوجّهات من أجل تجديد التمسّك بالمبادئ من جهة، واجتراح آليّاتٍ جديدةٍ للعمل الثوريّ. والحقّ أنّ الحدّ الفاصل بين المراجعة الضرورية لمسيرة العمل الثوريّ من جهة، والاستسلام وخيانة المبادئ من جهةٍ ثانية، هو بالضبط التمسّكُ بالثوابت والمبادئ. ولستُ أجد، على الصعيد الفلسطينيّ، غيرَ مدرسة الرفيق الراحل الحكيم جورج حبش من أجل تأكيد الثوابت والمبادئ: تحرير فلسطين كاملةً، ودحر المشروع الصهيونيّ وتجسيداتِه تمامًا، والانحياز إلى الماركسيّة سلاحًا للنضال الوطنيّ والطبقيّ، وإلى المقاومة بكافّة أشكالها.

6) ما زالت أحزابٌ عديدةٌ تتمسّك بمبادئها على الرغم من الانهيارات. ومَنْ راجع مِن هذه الأحزاب بعضَ سياساته، فقد فعل ذلك على قاعدة التمّسك بمبادئه، لا خيانتِها. رفاقُ الحكيم الأوفياء من هؤلاء. والكوبيون من هؤلاء. وحتى الشيوعيون الصينيون، الذين تُسجّل ملاحظاتٌ عديدةٌ وجوهريّةٌ على ثِقل القطاع الخاصّ لديهم، وعلى سياساتهم الخارجيّة، فقد أعلنوا في مؤتمرهم الأخير تمسّكَهم بالماركسيّة.

7) وأخيرًا، لا حلّ وسطيًّا، على المستوى الثقافيّ والنظريّ، بين مَن يقبض على الجمر زمنَ الانهيارات، وبين مَنْ يهرول إلى المعسكر الآخر زمنَ الهزيمة. الثبات والاستسلام لا يلتقيان.

فلسطين المحتلّة