أتذكّر ظهيرةَ ذلك اليوم البعيد حين خرجتُ من بيتنا الريفيّ ورأيتُ السماءَ ملبَّدةً بالغيوم. كنتُ حينها في الصفّ الخامس الابتدائيّ، وأعرفُ كيف تنشأ ومِمّ تتكوّن الغيوم. لكنّ ما رأيتُه لم يشبه الغيومَ التي أعرفها أو قرأتُ عنها في كتاب العلوم: كانت كتلًا هائلةً، شديدةَ السواد، متداخلةً، متراصّة بعضها فوق بعض كأكوامٍ من الزفت. حتّى إنّني خفتُ أن تسقطَ دفعةً واحدةً فوق رؤوسنا و"تبيدَنا عن بكرة أبينا"ــ ــ على حدّ تعبير عمّي فارس، الذي سمعتُ منه هذه الجملةَ لأوّل مرّة، فأحببتُها لغرابتها، وحفظتُها من دون أن أفهم معناها.

***

"ما أبعدَ تلك الأيّام!" قلتُ لنفسي وأنا أغالبُ حزني وأبحث في ذاكرتي عن عمّي فارس، فأراه رافعًا يدَه اليمنى وهو يشرحُ لنا كيف أطاحت شظيّةُ قذيفةٍ بأصابعِه الأربع من منتصفها، بينما بقيت السبّابةُ بقدرةِ قادرٍ سليمةً معافاة.

هكذا كان يبدأ حديثَه في كلّ مرّة، ثم يسترسلُ في الكلام، وهو يصف لنا المعاركَ التي خاضها في حرْبَيْ 1967 و1973. ولن أنسى، ما حييتُ، صوتَه الجهوريّ وهو يقول بانفعال: "وهَجمْنا هجمةَ رجلٍ واحدٍ،" وكيف اقشعرّ بدني في تلك اللحظة رهبةً واستمتاعًا. ولا بدّ من أن ينتقل بعد ذلك إلى الحادثة التي أنقذ فيها صديقَه الجريح، حين حمله على ظهره وعاد به إلى الخندق، حيث فقد وعيَه وكاد يموتُ اختناقَا من رائحة البارود وكثافة الغبار.

كانت أحاديثُ عمّي فارس تدفعني إلى الإعجاب بشجاعته، فأحلمُ بأن أصبح مثلَه عندما أكبر. لكنّني كنتُ أخشى بطشَه وأشعرُ بالرعب إنْ غضب. وأكثرُ ما كان يخيفني هو سبّابتُه المنتصبةُ دائمًا في وجوهنا كيفما حرّك يُمناه! هذا إلى جانب استخداماتها المتعددة:

فحين يعاقبني، لسببٍ من الأسباب، كان يطويها فتتحوّل إلى "شاكوش،" ويَنزل بها على رأسي طَرْقًا عدّة مرّات. وإنْ أراد ممازحتي، نكزني بها في خاصرتي، فأشعرُ كأنّ رمحًا اخترقها. وإنْ تلاسن مع أحدٍ، رفعها ــــ كالمخرز ــــ في وجهه، مهدِّدًا بفقء عينيه. وإنْ شعر بالضيق من أحدٍ، أشار بها إلى السماء قائلًا بعصبيّة: "أشهدُ أنْ لا إله إلّا الله!"

***

في ذلك اليوم، الذي ظننتُ فيه أنّ الغيوم ستسقط فوق رؤوسنا، ركضتُ إلى أمي خائفًا. ولسوء حظّي رآني عمّي فارس، الذي كان بيتُه ملاصقًا لبيتنا، فسألني:

ــــ شبك يا ولد؟! ليش خايف؟

ــــ الغيم... رح... يوقع... ع... الأرض! قلتُ مُتلعثمًا.

وبحركة سريعة ثنى سبّابتَه على شكلِ خطّاف، ثم شبكها بياقة قميصي، وجرّني إلى وسط الفسحة التي أمام البيت، وأمرني بالوقوف هناك وقفةَ استعداد. وقبل أن يستديرَ وضع سَبّابتَه أمام أنفي مهدِّدًا:

- بشيل عيونك إذا تزحزحت!

وما إنْ دخل البيت حتّى بدأتِ السماءُ تبرق وترعد كأنّها، هي الأخرى، أخذتْ أوامرَها منه. وبدأ المطر ينهمر بغزارة، ولم أعُدْ أميِّز ملامحَ البيت الذي لا يَبعد عنّي سوى بضعة أمتار. وبينما كنتُ أرتجف من البرد والقهر والخوف، أُضيئَتِ السماءُ فجأةً بنورٍ باهر، وصَمَّ أذنيَّ صوتُ انفجارٍ عظيمٍ طرحني أرضًا، فتبوّلتُ في سروالي من شدّة الرعب، ودخلتُ في حالة ذهولٍ، أخرجتني منها صيحاتُ أمي، وهي تركض نحوي مولولةً، فتحتضنني، وتُدخلُني البيتَ، لأقابلَ عند العتبة سَبّابةَ عمّي، التي نقرتني على أرنبة أنفي، قبل أن أسمعَ صوتَه وهو يقول: "فحل يا ولد، فحل." وعرفتُ لاحقًا أنّ صاعقةً ضربتْ شجرةَ السرو القريبة منّي وقَسمتْها نصفين. ولأنّني كنتُ غارقًا في الماء، فلم يلاحظ أحدٌ دموعي، ولا البولَ على سروالي؛ الأمرُ الذي خفّف من هول الفاجعة بالنسبة إليّ.

عندما عاد أبي من المدينة مساءً، أخبرتْه أمّي بما حصل. فذهب إلى عمّي، وسمعتُه يصرخ بأعلى صوته:

ــــ أنت عمُّه على راسي وعيني. بس ما بسمحْ للربّ يعرِّض ابني الوحيد للخطر.

ثم أضاف، في لحظةِ الغضب تلك، ما ندم عليه واعتذر عنه لاحقًا عشرات المرّات:

ــــ روح تجوَّزْ وجيـ ... ـب ....

ولم يتمّ جملتَه. ثم ساد صمتٌ طويل قبل أن يعودَ أبي إلينا والدموعُ في عينيه.

***

لم يتزوّج عمّي فارس. وبقي شهرًا بعد هذه الحادثة لا يبرح بيتَه إلّا لمامًا. ولم يرضَ ولم يصفحْ إلّا بعد أن زاره عددٌ من وجهاء القرية بطلبٍ ورجاءٍ من أبي. وانتهى الأمرُ بأن احتضنه أبي، وقبّل رأسَه، واعتذر إليه مجدّدًا أمام الجميع. فبكى عمّي فارس، وكانت المرّة الأولى والأخيرة التي أراه فيها يبكي. وأذكر أنني أشفقتُ عليه حينها، وتأثّرتُ أنا أيضًا إلى درجة البكاء، لكنّني خبّأتُ دموعي خوفًا منه، هو بالذات.

بعد عدّة أسابيع ضبطتُه صبيحةَ أحدَ الأيّام الشتائيّة يرسم بسبّابته، ذاتها، على زجاج النافذة، قلبًا صغيرًا. كنتُ في طريقي إلى المدرسة حين رأيتُه يفعل ذلك، فتجاهلتُه وتابعتُ سيري، لأراه بطرف عيني يمسح الزجاجَ سريعًا بطرف كمّه، ويلاحقُني بنظراته المرتابة. وعندما عدتُ ظهرًا، اعترض طريقي، وشهر سبّابتَه في وجهي قائلًا:

ــــ شو رأيك إقلعلك هالعيون؟

بقيتُ صامتًا وأنا أتصنّع البراءة.

ــــ ما بدّي ثرثرة... مفهوم؟

قالها بنبرةٍ جمعتْ بين التهديد والاستعطاف. فأومأتُ موافقًا، ثم تابعتُ طريقي وأنا أراه بعينيّ الوهميّتين في مؤخّرة رأسي وهو يراقبني، إلى أن دخلتُ البيت.

***

عندما نلتُ الشهادةَ الثانويّة اقترح عليّ عمّي فارس الانتسابَ إلى الكلّيّة الحربيّة. فجُنّ جنونُ والدتي، وأخذتْ تشتمه، وتشتم الكلّيّةَ الحربيّة. فتدخّل أبي، وصرخ بها كي يُسكتَها، ثم توجّه إلى عمّي قائلًا:

ــــ لا شأن لابني بهذه الأمور. هو يرغب في دراسة الهندسة.

ثم أضاف كأنّه يتراجع عمّا قاله بخصوص الهندسة:

ــــ بكلّ الأحوال، هذا مستقبلُه، وعليه أن يقرِّر بنفسه ماذا يريد.

في تلك الأثناء وصلتْ جارتُنا، وبين يديها دجاجةٌ بدت شبهَ ميّتة. وبعد أن ألقت علينا السلام وهنّأتني بالنجاح، توجّهتْ بالكلام إلى أمّي وهي تضع الدجاجةَ في حضنها:

ــــ لا أعلم ماذا أفعل لها.

ثم أضافت بصوتٍ يائسٍ:

ــــ ستموت.

وقبل أن تنطقَ أمّي بحرف أو تقومَ بأيّ فعل، بادر عمّي إلى خطف الدجاجة من بين يديها، وبدأ يضغط على صدرها وعنقِها وظهرها تباعًا، ثم فتح منقارَها على اتساعه، ونفخ فيه نفخةً قويّة. وأخيرًا قَلَبَها على ظهرِها، وأولج سبّابته اليمنى في مؤخّرتها بقوّة، فانتفضت الدجاجةُ فجأةً، وقد عادت إليها الحياةُ. ثم أخذتْ تضرب بجناحيها وتستغيث، وهو ماضٍ في إيلاج سبّابته في مؤخّرتها وإخراجها، بحركةٍ سريعةٍ وعنيفة، وسط ذهول الجميع. حتّى أشفقت الجارةُ عليها، فخلّصَتْها من بين يديه، ثمّ رمتْ بها بعيدًا. فأخذتِ المسكينةُ تُقأقئ، وهي تبتعد متدحرِجةً ما بين ركضٍ وطيرانٍ، غيرَ مصدّقةٍ النجاةَ.

فجأةً، ومن دون تفكير، أعلنتُ بصوتٍ عالٍ: "سأكون مهندسًا كهربائيًّا." والحقيقة أنّني لم أكن قد حسمتُ أمري في هذا الخصوص بعدُ. وإنّما قلتُ ذلك تحدّيًا لعمّي فارس، أكثرَ منه اقتناعًا برغبة والدي، أو انسجامًا مع طموحي الشخصيّ. وبسبب الصمت الذي خلّفه سلوكُ عمّي المخجل، فقد بدا صوتي أشبهَ بصوت تلك الدجاجة، الذي لا يزال صداه يتردّد في آذان الجميع. ولم يخيِّب عمّي ظنّي، إذ قال بسخريةٍ كما توقّعتُ: "يعني كهربجي؟!" ومع أنّ ما قاله كان مجرّدَ كلمتين عابرتين، فقد شعرتُ بألمٍ في مؤخّرتي ولم أمتلك الجرأةَ للصراخ والتعبير عنه.

***

تغيّرتْ حياتي كلّيًّا بعد انتقالي إلى المدينة لمتابعة دراستي الجامعيّة. هناك، تعرّفتُ إلى رفاق جدد وحياةٍ جديدة، وشعرتُ أنّني سمكةٌ انتقلتْ إلى البحر بعد أن كانت تسبح في حوضٍ زجاجيٍّ صغير. وصرتُ أجاهد كي أتفوّقَ وأنالَ من الدرجات ما يُخوّلني إكمالَ تعليمي خارج البلاد، والانتقالَ إلى المحيط.

كان عمّي فارس يحرص على استقبالي ووداعي والسهرِ معي في كلّ زيارةٍ من زياراتي إلى القرية. وكان يعيد على مسامعي حكاياتِه القديمةَ التي نسي بعضَ تفاصيلها، وكنتُ أذكّره بها، فيضحك ويثني على ذاكرتي. وكان يبدو جادًّا في كلامه، ولا أثرَ فيه للسخرية أو الاستخفاف بي.

وكانت علاقتُه بوالدتي قد تحسّنتْ هي الأخرى منذ حادثة الصاعقة. صحيح أنّه لم يعتذرْ أو يبدِ أيَّ أسفٍ على فعلته تلك، لكنّه استعاض عن ذلك بسلوكه؛ فأصبحَ أكثرَ لطفًا ومودّةً، وصار يحرص على مشاركتها قهوةَ الصباح. وصارت هي تهتمّ به، وتراعي مشاعرَه، وتدافع عنه حتّى أمام والدي إنْ نشب بينهما خلاف حول سقاية الأرض أو الفِلاحة أو جنيِ المحصول. وكنتُ أشعر بالراحة كلّما رأيتُهم يضحكون ويتجادلون ويتصالحون، فأعود إلى جامعتي وأنا مطمئنُّ البال.

***

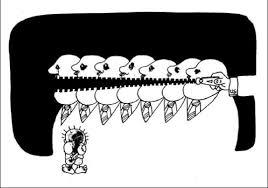

أتذكّر كلَّ ذلك بعد أكثر من ثلاثين عامًا، وأنا في باريس أراقب بعضَ الأطفال وهم يلعبون في الحديقة المقابلة لبيتي، وأصواتُ ضحكاتهم تصلني عبر زجاج النافذة، الذي غبّشتُه بأنفاسي، ورسمتُ عليه بسبّابتي قلبًا، وكتبتُ تحته اسمَ عمّي فارس، الذي استيقظتُ على خبر وفاته قبل ساعات قليلة. وعرفتُ من والدي، الذي اتصل بي، أنّ قذيفةً طائشةً انفجرتْ في سوق الخضار قريبًا منه، فأصابته إحدى شظاياها في مقتل. كأنّ قدرَه أن يموتَ بالقذائف والشظايا ــ ــ هو الذي خاض حربيْن ونجا منهما، معتقدًا أنّ ذلك كلّه صار من الماضي وتحوّل إلى ذكريات يُفاخرُ بها أمام الأهل والأصدقاء.

كنتُ قد نسيت لبعض الوقت أنّ بلادي في حالة حرب، وأنّ الموتَ يُحْدق بمن أحبّ، وذلك بسبب انشغالي بعملي خلال الفترة الأخيرة. كما أنّ الحربَ كانت في نهاياتها، على ما كنتُ أسمع في نشرات الأخبار ومن خلال اتصالاتي الهاتفيّة. فجاء هذا الخبر ليذكّرَني بأنّ الحروب لا تنتهي فجأةً، وأنّ ذيولَها تضرب هنا وهناك وتطيح بقليلي الحظّ، كعمّي فارس وآخرين مثله كانوا مع خضارهم في تلك السوق، يبحثون عن أسباب العيش، غافلين عمّا تَحُوكه لهم الأقدار.

***

الأطفال في الحديقة ماضون في لعبهم. وأنا أراقبهم وأتذكّر طفولتي البائسة والفقرَ والبردَ وصراعَ الأهل من أجل لقمة العيش والأمان. وفي لحظة شرودٍ لمعتْ في ذاكرتي تلك الحادثةُ حين كنتُ في عمر هؤلاء الأطفال. تذكّرت كيف زلّت قدمي ذات مرّة وأنا ألعب على ضفّة النهر، وكيف سقطتُ في مائه الجارف وكدتُ أموت غرقًا، لولا عمّي فارس الذي خُلق من العدم، ومدَّ لي يدَه المصابة، فتشبّثتُ بها، حتّى كدتُ أقتلع له تلك السبّابة التي تحوّلتْ خلال لحظة إلى طوق نجاة.

كان الوقت يمضي وأنا غائبٌ عمّا حولي. كأنّ روحي انفصلتْ عن جسدي وسافرتْ إلى تلك الأماكن التي عشتُ فيها طفولتي وأطلقتُ في سمائها أحلامي كفراشاتٍ وأسرابِ حمام. عدتُ إلى ابتسامة أمّي التي تنتظرني عند الباب، وإلى نظرات أبي التي تبحث عنّي هنا وهناك.

***

كنتُ قد زرتُ سوريا قبل عام تمامًا. في تلك الزيارة عرفتُ بالمصادفة شيئًا عن عمّي فارس لا يعرفه إلّا قلّةٌ من الناس، وجعلني أغيّر نظرتي إليه، فأفهم بعد كلّ تلك السنوات سببَ اعتذار أبي المتكرّر إليه، بعد المشادّة التي حصلتْ بينهما بسبب استهتاره وتعريضِ حياتي للخطر. كان عمّي قد تغيّر كثيرًا، ربّما بسبب العمر. فصار هادئًا وصموتًا، يعمل في أرضه معظمَ الوقت، ويتناول وجبتَي الغداء والعشاء معنا، وفي نهاية السهرة يعود إلى بيته لينام وحيدًا، كما عهدتُه مذ وعيتُ على هذه الدنيا.

قبل انتهاء إجازتي بيومين، قرّرتُ الذهابَ معه إلى صيد السمك في النهر القريب. أحببتُ أن أقضي برفقته بعضَ الوقت، ولا أعلم إلى الآن ما الذي دفعني إلى ذلك. لكنّ ذلك ما حصل. استيقظتُ باكرًا حسب الاتفاق بيننا، وحضّرتُ عدّةَ الصيد. وعندما لم أجدْه في انتظاري كما اتفقنا، ذهبتُ إلى بيته. لاحظتُ أنّ الباب الخارجيّ غيرُ مغلق، فدفعتُه بيدي وناديتُ عليه، لكنّه لم يردّ. كان المذياع مفتوحًا، وصوتُ مذيع نشرة الأخبار يملأ المكان. خطوتُ عدّة خطوات وأنا أسأل إنْ كان هناك أحد في البيت. وعندما لم ألقَ جوابًا شعرتُ بالقلق، وقرّرتُ الدخولَ إلى الغرف والبحثَ عنه. وفي اللحظة التي مددتُ فيها يدي إلى المذياع لأغلقَه، وأنا في طريقي إلى الداخل، رأيتُ بابَ الحمّام المواجه لي يُفتح ويظهر عمّي فارس بكامل عُريه وهو ينشِّف رأسَه بمنشفة كبيرة حجبتْ عنه الرؤيةَ لبرهةٍ من الزمن كانت كافيةً لأمسحَ جسدَه بنظراتي التي تجمّدتْ عند وسطه، ولأكتشفَ أنّه فقد في الحرب أكثرَ من أصابعه الأربع. حين رفع رأسه ورآني أمامه جحظتْ عيناه، وصرخ مذعورًا وهو يخبّئ عورتَه بأصابعه المبتورة! فصرختُ مثله بشكل عفويّ، ثمّ استدرتُ هاربًا، وصوتُه الذي تحوّل إلى عويلِ وحشٍ يُذبَح يلاحقني ويكاد يطيح بي.

كانت تلك هي المرّةَ الأخيرة التي أراه فيها ــــ ويا لها من ذكرى! فقد جمعتُ أغراضي مباشرةً، وودّعتُ أبي وأمي المذهوليْن من سلوكي الغريب. وخلال ساعتين كنتُ أستقلّ سيارةَ أجرةٍ قاصدًا بيروت. ومن مطارها أقلعتْ طائرتي في اليوم التالي متوجّهةً إلى باريس. وها أنا الآن أراقب من نافذتي أطفالَ هذا البلد الغريب وهم يلعبون ويضحكون، فأسأل نفسي الحزينة: أيّ السرّيْن كان الأخطرَ بالنسبة إلى عمّي فارس: ما سرقتْه منه الحربُ، أمْ ذلك القلب الذي رسمه بسبّابته على زجاج البيت؟

اللاذقيّة -- سوريا