كاتب ومترجم فلسطينيّ، يقيم في لبنان.

أظهرتْ وقائعُ مؤتمرَي الحزبين الديموقراطيّ والجمهوريّ، في الأسابيع القليلة الفائتة، أنّ غالبيّة قوى النظام الأميركيّ الفاعلة متّفقة على منع المرشح دونالد ترامب من الوصول إلى سدّة الرئاسة في السابع من نوفمبر المقبل. والدليل ما حدث في مؤتمر الحزب الجمهوريّ، الذي نأى بنفسه عن الالتفاف حول المرشّح الذي فاز بأغلبيّةٍ كاسحةٍ من أصوات محازبيه الجمهوريين في انتخاباتٍ تمهيديّةٍ منهِكة، تَنافَسَ فيها 16 مرشّحًا، بمن فيهم طفلُ الحزب المدلّل تيد كروز (السيناتور عن ولاية تكساس الوازنة في حسابات الحزب المحافظ)، وماركو روبيو (حاكمُ ولاية فلوريدا المهمّة لأيّ فوز رئاسيّ). وبرغم سيْر جهاز الحزب الجمهوريّ رسميًّا، وعلى مضض، في ترشيح ترامب بدافع حماية الحزب من الانهيار، فإنّ محاولة بعض قيادات الحزب تغييرَ قواعد لعبة الترشيح في اليوم الأوّل للمؤتمر، من أجل حرمانه منها، تدلّ على أنّ الحزب غير راضٍ عن ترشّح ترامب. أضف إلى ذلك غيابَ شخصيّاتٍ رئيسة، وقيادات تقليديّة وازنة في الحزب الجمهوريّ (مثل عائلة بوش برئيسيْها الـ41 والـ43).

أمّا آخر مرشّحيْن للرئاسة ــــ رومني (2012) وتوم ماكين (2008) ــــ فلم يكتفيا برفض حضور المؤتمر من أجل دعم المرشّح عن حزبهم، بل أطلقا تصريحاتٍ لاذعةً ضدّ ترامب خلال المؤتمر وقبله. وبخلاف التقاليد أيضًا، قرّر معظمُ المتنافسين الجمهوريين في الانتخابات التمهيديّة التغيّبَ عن المؤتمر للوقوف إلى جانب زميلهم الفائز. ودعا كروز مؤيّديه الكثر إلى "تحكيم ضمائرهم" عند التصويت في المؤتمر وفي الانتخابات العامّة ـــــ وهي دعوة غير مسبوقة وبمثابة تحريضٍ صريحٍ على التصويت ضدّ ترامب. كلُّ ذلك يعني أنّ الحزب الجمهوريّ لن يدعم ترامب بكامل ماكينته الانتخابيّة. والأهمّ من ذلك، أنّ الدعم الماليّ من الحزب لن يكون متوافرًا لترامب كحال أيّ مرشّحٍ آخر في العادة.

أمّا على الجانب الديموقراطيّ المنافس، فقد ظهر جليًّا أنّه مصمّمٌ على توحيد صفوفه استعدادًا للمعركة. فمن اختيار كلينتون لنائب رئيسٍ هو على يمين الوسط ــــ تيم كاين ــــ إلى المحاولات الحثيثة لإقناع مؤيّدي ساندرز بالتصويت لكلينتون، يتّضح أنّ الديموقراطيين يحاولون إغراءَ المجموعات الانتخابيّة الوازنة من اليمين (المتديّنين وداعمي التدخّل العسكريّ الخارجيّ والتجارة الحرّة ــــ وتلك مهمّة كاين) إلى اقصى "اليسار" (مهمّة أوباما وساندرز).

فهل من الممكن أن يصبح ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتّحدة؟

ترجّح عدّةُ عوامل هذه الإمكانيّة، ويمكن الإشارة إلى أهمّ عاملين:

1- نقاط ضعف هيلاري كلينتون. قضت هيلاري كلينتون العقودَ الثلاثة الماضية تحت أضواء الإعلام، منذ تولّي زوجها (بيل) حاكميّةَ ولاية أركنساس في منتصف الثمانينيّات، مرورًا بثمانية أعوام سيّدةً أولى في البيت الأبيض، ثمّ ستّة أعوام سيناتورةً عن ولاية نيويورك، وأخيرًا أربعة أعوام وزيرةً للخارجيّة.

لاحقت الفضائح والتحقيقات هيلاري في هذه المراحل كلّها: فعن سنوات أركنساس حامت الشبهاتُ حول دورها ودور زوجِها في عقد صفقاتٍ عقاريّةٍ مشبوهة مع شركاء "وايت واتر،" أُدينوا بتهم الرشوة والتهرّب الضريبيّ والفساد الحكوميّ. وبرغم براعة فريق دفاعها القانونيّ وخروجها بلا إدانة، فإنّ الشكوك في صدقيّتها علقتْ بسمعتها وبذاكرة الكثير من الأميركيّين، ما يساعد في تفسير ظاهرة أنّ 68% من الناخبين "لا يثقون بما تقوله."

ولم تكن سنواتُ ترشّح زوجها بيل كلينتون، ومن ثمّ فوزه، ومكوثهما في البيت الأبيض (1992 ـــــ 2000) أقلَّ فضائحيّةً. فمن الموظّفة بولا جونز التي ادّعت أنّ بيل كلينتون استدعاها واستقبلها في غرفة أحد الفنادق بسحل بنطاله وسؤاله: "ما رأيُكِ؟" (حصلتْ في خضمّ حملته الانتخابيّة الأولى على مبلغ ماليّ مقابل تنازلها عن دعوى التحرّش)؛ إلى مونيكا لوينسكي، المتدرّبةِ في البيت الأبيض التي تلطّخ فستانُها الأزرقُ بسائله المنَوي (كذب كلينتون "تحت القسم" في تلك القضية التي كادت أن تطيح برئاسته الأولى)؛ بدت هيلاري، بوقوفها إلى جانب زوجها، من دون إبداء أيّ تعاطف مع ضحاياه من النساء، غيرَ صادقة، وأنّها مستعدّة للتنكّر لأحاسيسها، وللخضوع لحسابات الربح والخسارة. وهذا ما طبعها، منذ ذلك الوقت، بطابع امرأةٍ لا تقول ما تُضمر؛ وهو انطباع رافقَها إلى اليوم.

من أهمّ إنجازات السنوات الستّ التي أمضتها هيلاري سيناتورةً عن ولاية نيويورك كان تصويتها لصالح الحرب على العراق، ما كلّفها ترشُّحَها الأوّل للرئاسة، مقابل أوباما الذي عارض تلك الحرب. وهو ما زال يكلّفها أصواتَ الملايين التي عارضتْ تلك الحرب، وسيكلّفها في الانتخابات القادمة؛ وذلك أحد أهمّ أسباب رفض مؤيّدي ساندرز دعمَها.

ولا ننسى دورها، أثناء رئاسة زوجها، بدعم "نافتا" (اتّفاقيّة التجارة الحرّة مع كندا والمكسيك) التي شرّعتْ للشركات الأميركيّة نقلَ مصانعها إلى المكسيك، وحرمانَ الطبقة العاملة والوسطى من ملايين الوظائف الجيّدة، وأدّت إلى إقفال مئات المصانع في الوسط الصناعيّ الأميركيّ ـــــ خصوصًا في ديترويت التي كانت تفتخر بأنّها عاصمةُ صناعة السيّارات في العالم، وهي تبدو اليوم أشبهَ بمدينة أشباح. وبغضّ النظر عن محاولة هيلاري التنصّلَ من دعم اتّفاقيّة التجارة الحرّة التي يروّج لها أوباما مع دول الحوض الباسيفيكيّ، فإنّ انطباع جمهور الناخبين أنّ هيلاري تقف إلى جانب رؤوس الأموال، على حساب الطبقتين الوسطى والعاملة.

أمّا أخطر ما في سجلّ هيلاري، ويُتوقّع أن يسبّب لها الكثيرَ من المشاكل، فهو الفضائح التي لفّتها خلال سِنيّ تولّيها حقيبةَ الخارجيّة في رئاسة أوباما الأولى. فهي قد لا تكون مسؤولة بشكل مباشر عن هجوم بنغازي الذي أدّى إلى مقتل السفير الأميركيّ، إلّا أنّ اكتشاف استعمالها عنوانًا بريديًّا خاصًّا (في مخالفةٍ صريحةٍ لقواعد العمل الحكوميّ)، وإخفاءها أكثرَ من ثلاثين ألف رسالة إلكترونيّة عن لجنة التحقيق في الحادث، أدّيا إلى تأكيد انطباع أنّه لا يمكن الوثوقُ بما تقول (68 % من الناخبين). وهناك، أخيرًا، ما اصطُلح على تسميته "اكتئاب مؤيّدي كلينتون،" وهو ما قد يُضعف نسبةَ نزول مؤيّديها للإدلاء بأصواتهم يومَ الانتخابات.

إنّ الالتفاف غير المسبوق حول هيلاري كلينتون من قوى السلطة التقليديّة، بشقّيها الديموقراطيّ والجمهوريّ، وما يوفّره ذلك من دعم سياسيّ وماليّ وإعلاميّ، سلاحٌ ذو حدّيْن. فمع كلّ "إعلان ثقة وتأييد" من مستشاري الأمن القوميّ السابقين، من الحزبيْن، بما في ذلك هنري كيسنجر (عرّاب التدخّل العسكريّ في ذاكرة الأميركيّين)، يتأكّد أنّ هيلاري لن تحصل على أصوات معارضي الحروب الذين صوّتوا لأوباما سنة 2008 ولساندرز سنة 2016. وكلّما انهالت على حملتها أموالُ "وول ستريت" والقطاع المصرفيّ، تأكّدَ أنّها مرشّحة المزيد من "التجارة الحرّة" التي دمّرت الطبقةَ الوسطى وأجّجتْ غضبَ ناخبيها. وإذا كان إعلانُ عائلة بوش (رمز الجمهوريين) دعمَهم لانتخاب كلينتون مساعدًا لها في الحصول على أصوات بعض الجمهوريين القلقين على مصالحهم من انتخاب ترامب، فإنّ ذلك يثبت، في الوقت نفسه، للناخبين المؤمنين بضرورة التغيير (الذين أوصلوا أوباما إلى البيت الأبيض وكادوا أن يجعلوا من ساندرز مرشّحَ الحزب الديمقراطيّ) أنّ هيلاري مرشّحةُ "الوضع القائم،" ويدفعهم من ثمّ إلى الامتناع عن التصويت لها في نوفمبر.

2- ترامب واستثمار غضب الرجل الأبيض. من أهمّ الظواهر التي تجلّت في انتخابات 2016 التمهيديّة للحزبين الرئيسَين وجودُ فجوة ثقةٍ عميقةٍ بين جموع الناخبين والخطاب المؤسّساتي التقليديّ (بشكلَيه الديمقراطيّ والجمهوريّ).

فحتّى الآن، لم تستطع كلينتون ضمانَ الإبحار السهل، على الرغم من دغدغتها العواطف المعروفة بـ"عدّة شغل" الديمقراطيين، مثل: انتخاب أوّل امرأة للرئاسة، والعمل على تشريع أوضاع المهاجرين المقيمين في البلاد بطريقة غير قانونيّة، والسماح بزواج المثليّين، وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، وتوسيع دائرة التأمين الصحّيّ. ومن ناحية أخرى، لم تستطع "فزّاعاتُ" الجمهوريين التقليديّة (الهجرة، "التدهور الأخلاقيّ،" توجّهات الديمقراطيين "الاشتراكيّة" كمشروع أوباما للتأمين الصحّيّ،...) تتويجَ تيد كروز من ولاية تكساس، وهي أحد معاقل الجمهوريين المحافظة، مرشّحًا جمهوريًّا مثاليًّا. لقد فاق مجموعُ الأصوات التي صبّت لصالح المرشّحيْن المعادييْن لـ"المؤسّسة" (ساندرز وترامب) تلك التي نالتها مرشّحةُ "المؤسّسة" الوحيدة، هيلاري كلينتون. وإذا كانت أصواتُ ساندرز التي أكسبتْه 22 ولايةً من أصل 50 تمثّل ملايينَ الناخبين الجدد من حاملي الشهادات الجامعيّة والشباب الساعين إلى التغيير، فإنّ مؤيّدي ترامب يمثّلون تلك الفئة غير المتعلّمة من الرجال البيض الذين خسروا وظائفهم في العقدين الأخيرين ولا يأملون في تحسين أوضاعهم في ظلّ النظام القائم. فهل تستطيع هذه الفئة الغاضبة التي لا تتجاوز25 % من جموع الناخبين إيصالَ ترامب إلى البيت الأبيض؟

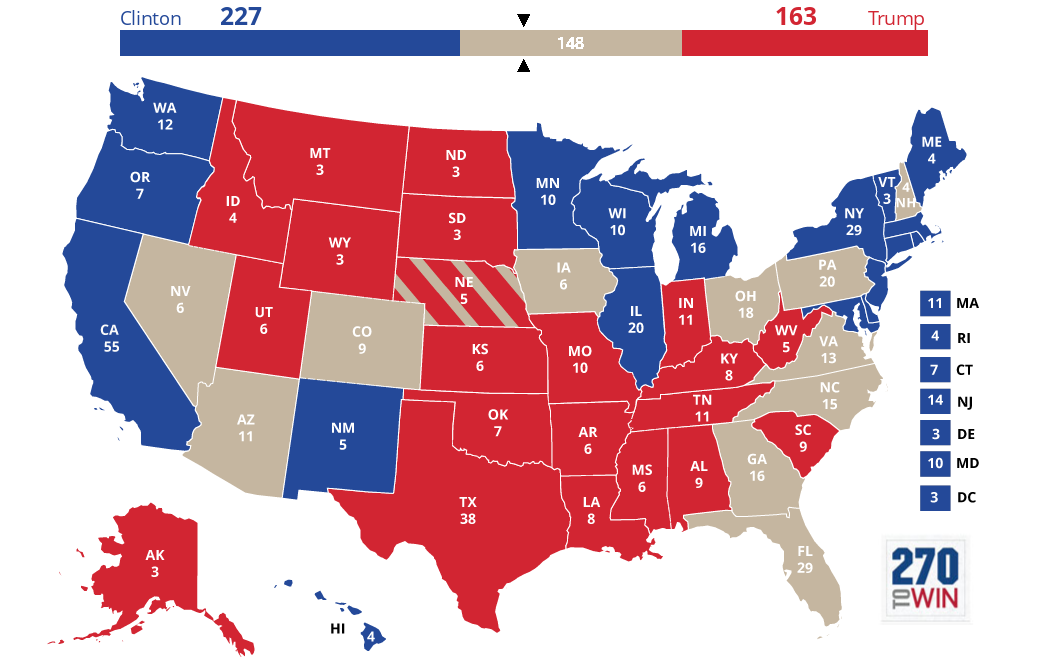

يتّفق معظمُ محلّلي تاريخ الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة على أنّ ترامب لن يحصل على غالبيّة أصوات المقترعين في نوفمبر. ذلك لأنّ 77% من الناخبين هم من الأقلّيّات والنساء والشباب، الذين وجّه إليهم ترامب الإهانات خلال حملته: كما في تصريحاته المعادية للمسلمين والمهاجرين من أصول لاتينيّة، ووعدِه بإقامة جدار حدوديّ مع المكسيك، ووصفه إحدى الصحفيّات بأنّها تبدو كمن "تنزف دمًا من وجهها أو من أيّ مكانٍ آخر..." إلّا أنّ الحصول على غالبيّة الأصوات غير ضروريّ للفوز بالرئاسة؛ فبحسب قواعد الانتخابات الرئاسيّة، يتوجّب على المرشّح الفوزُ بـ 270 صوتًا من أصل 538 يمثّلون "الكلّيّة الاقتراعيّة،" وموزّعين على الولايات الخمسين بحسب قواعد معقّدة يسنّها مشرِّعو الولاية.

تُظهر نتائجُ انتخابات العقود الخمسة الأخيرة أنّ الناخبين في أربعين من أصل خمسين ولاية يصوّتون لأحد الحزبيْن بغضّ النظر عن المرشّح، ما يعني أنّ التنافس الانتخابيّ ينحصر في ما يقلّ عن إحدى عشرة ولاية. وانتخابات هذا العام لا تشذّ عن هذه القاعدة. لهذا تنحصر جهودُ المرشّحَين في بضع ولايات يُعتقد أنّ كسبها أو خسارتها سوف يُحدّد الفائز بالرئاسة.

ولكلّ من هذه الولايات "المتأرجحة" وضعُها الخاصّ. فولاية فلوريدا، حيث التأثيرُ القويّ للناخب (المحافظ) من أصول كوبيّة، تميل نحو التشدّد في مسألة الهجرة (وذلك لصالح ترامب)؛ بينما ولاية نيو مكسيكو، حيث توجد أقليّة وازنة من أصول مكسيكيّة، تحبّذ سياساتِ التساهل في شرعنة وجود ملايين المهاجرين غير الموثّقين (وذلك لصالح كلينتون). غير أنّ آمال ترامب بالفوز تكمن في "ولايات حزام الصدأ" (نسبةً إلى المصانع المقفلة التي يتأكّلها الصدأ)، وأهمُّها ولايات ميشيغن وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسون. هناك ازدهرتْ في الخمسينيّات والستينيّات صناعاتُ السيّارات والفولاذ والصلب وغيرها من الصناعات الثقيلة، التي بدأتْ في الانحسار منذ بداية السبعينيّات لصالح الصناعات اليابانيّة، وبدأتْ في التلاشي مع سياسات "التجارة الحرّة،" ولا سيّما مع اتفاقيّات نافتا في عهد بيل كلينتون، ومشروعِ أوباما للتجارة الحرّة مع دول الطوق الباسيفيكيّ.

اليوم، يستحوذ على الناخب في هذه الولايات ــــ الصناعيّة سابقًا ــــ شعورٌ بأنّ سياسات التجارة الحرّة هي المسؤولة بدرجة أساسيّة عن خسارة وظيفته، وكذلك حرمان الجيل الصاعد من فرصة عمل جيّدة. إنّ مئات المصانع المغلقة تقف اليوم شاهدًا على تدهور أوضاع الطبقة الوسطى خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي حوّلتْ مدنًا كانت جاذبةً للأميركيّين من كلّ الولايات إلى مدن أشباح، مثل ديترويت وبتسبرغ وكليفلاند. إنّ خطاب ترامب، بشعبويّته، ضدّ التجارة الحرّة. كما أنّ تحميله كلينتون جزءًا رئيسًا من المسؤوليّة يجد بيئةً مناسبةً في هذه الولايات، وقد يمكّنه من الفوز بالعديد منها.

حاز ميت رومني، المرشح الجمهوريّ الخاسر سنة 2012، 206 أصوات من الأصوات الاقتراعيّة، أيْ 64 صوتًا أقلّ من الأصوات الـ270 المطلوبة للفوز (من أصل 538)؛ ما يعني أنّ ترامب سيفوز إذا حصل على أصوات رومني زائدًا 64 صوتًا، وذلك بالضبط مجموع الأصوات التي تمنحها أربعُ ولايات صناعيّة. والواضح أنّ ترامب يركّز معظمَ جهوده على هذه الولايات (بنسيلفانيا وأوهايو وميشيغن وويسكونسن). أمّا في بقيّة "الولايات المتأرجحة" (كولورادو وفلوريدا ونيوهمشر وآيوا ونيفادا وفرجينيا وكارولينا الشماليّة)، فإنّ الاستطلاعات تشير إلى تساوي فرص المرشّحَين تقريبًا فيها.

قد تحمل الأيّامُ المتبقّية لبلوغ ساعة الصفر، في 7 نوفمبر القادم، الكثيرَ من المفاجآت التي قد ترجِّح كفّةَ أيِّ من المرشّحيْن. فلسانُ ترامب المتفلّت، وطبعُه الانفعاليّ والمتهوّر، قد ينجحان في إهانة قطاعٍ جديدٍ من الناخبين. كما أنّ خزائنَ كلينتون تزخر بـ"الهياكل العظميّة" التي قد تظهر إلى العلن وتكلّفها الكثير (وأقلّه ما توعّد به مؤسِّسُ ويكيليكس).

أمّا ما يُجمع على أهميّته معظمُ المحلّلين، فهو حماسةُ الناخب أو اكتئابُه يومَ الاقتراع. فمَن سيتمكّن من تحفيز قاعدته الانتخابيّة ومتطوّعيه للنزول إلى الصناديق، منذ الخامسة صباحًا، للتصويت أو للترويج لمرشّحه/هافي الساعات الأخيرة، أو للتطوّع في مراكز الانتخابات؟ إنّ التجارب السابقة تشير إلى أنّ الناخب الغاضب يكون أكثر حماسةً يومَ الاقتراع، وأنّ الناخب الذي يذهب للاقتراع لصالح مرشّحِ "أهوَنِ الشرَّين" قد يقرّر في آخر لحظة أن ينأى بنفسه عن الانخراط في عمليّة ديمقراطيّة لا تكافئه إلّا بمرشّحين لا يلبّون طموحَه إلى مستقبلٍ أفضل.

الولايات المتّحدة

كاتب ومترجم فلسطينيّ، يقيم في لبنان.